柚木Tectona grandis天然分布于北纬9°~26°,东经73°~104°的印度南部与中部、泰国北部、缅甸和老挝,是著名的热带珍贵用材树种[1-2],具速生、材性、装饰和工艺上的优异性能,在热带、南亚热带地区广为种植,是世界上人工林种植面积最大的4个树种之一[3-4].我国引进柚木栽培已有180多年历史,推广种植范围遍及10个省(自治区)60多个县(市),总面积约1.5万hm2[5].

现在,采用柚木造林的经营者对柚木苗木能否耐贮藏、方便运输、轻便易携带、造林成活率高和抽芽生长快等提出了一系列的要求.而培育柚木小棒槌苗则可满足上述需求.所谓的小棒槌苗是在播种床内播种,不分床,通过调节苗木适宜的密度而培育出主根段形似“小棒槌”状的苗木[6].起苗制作柚木小棒槌苗时,只取其根颈和主根段,剪除地上枝叶和其他根系.培育小棒槌苗,不仅单位面积产苗量高[7],而且起苗修剪后储藏时间长达1年以上,因此,可以提前起苗、方便储藏和运输,解决起苗与“抢雨”造林的时间冲突.另外,小棒槌苗根部发达,贮藏了丰富的养分,雨季种植后1周左右萌芽,之后生长快.小棒槌苗轻便易携带,造林快捷成本低[8].在育苗密度超越其环境容纳量时,在逆境条件下,光合产物优先输送给暂作贮藏器官的主根段,从而根部形成棒槌状,以维持生命的平衡和延续[9].育苗密度和基质是培育柚木小棒槌苗的关键影响因素.多项研究表明,不同林分密度中树木的生长有显著或极显著差异[10-13],这为本研究提供了理论指导.本文旨在开展育苗密度与基质对培育柚木小棒槌苗效果的研究,分析不同密度与基质对柚木小棒槌苗品质的影响,以期找到最佳育苗密度和基质配比.

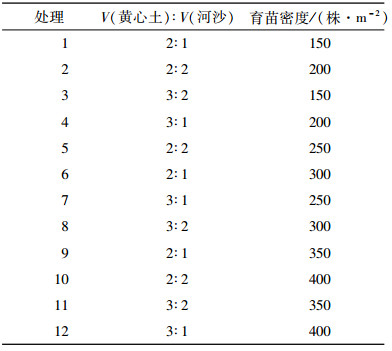

1 材料与方法 1.1 试验设计试验在广东省揭东东径柚木苗圃场进行,以黄心土与河沙按4种不同体积比(2:1、2:2、3:1和3:2)混匀改良后作为培育基质,育苗密度分6个水平(150、200、250、300、350和400株·m-2).采用正交试验设计L12(61×22),试验共12个处理(表 1),3次重复.先按深25 cm,将选好的苗床土挖出,再按各处理改良基质配方,用配好的基质填苗床,苗床宽1 m,苗床厚度25 cm,每处理每重复1 m2.按不同密度将相应数量预先培育好的生长一致的柚木实生小苗移植到苗床上.移栽后适当浇水,不施肥.

|

|

表 1 各试验处理的基质配比和育苗密度 Table 1 The medium and density of each treatment |

将各处理平均划分成2块,6个月生时,每处理选其中一块随机挖取15株,测量苗高、地径、棒槌状主根段最粗部位的直径(简称根粗)、从根径往下10 cm根长部位的直径(简称10 cm根粗)、从根径往下20 cm根长部位的直径(简称20 cm根粗),地上鲜质量(根径以上所有枝叶鲜质量)和地下鲜质量(根径以下所有根系鲜质量)7个生长指标.12个月生时,每处理选另一块随机挖取30株,进行上述7个指标的测量.

1.3 数据分析用Excel计算出根粗与地径的比值(描述苗木棒槌度)和地下鲜质量与地上鲜质量的比值(描述苗木根部养分积累程度).比值经反正弦转换,数据采用SAS软件程序[14-15]进行方差分析和Duncan’s多重比较.

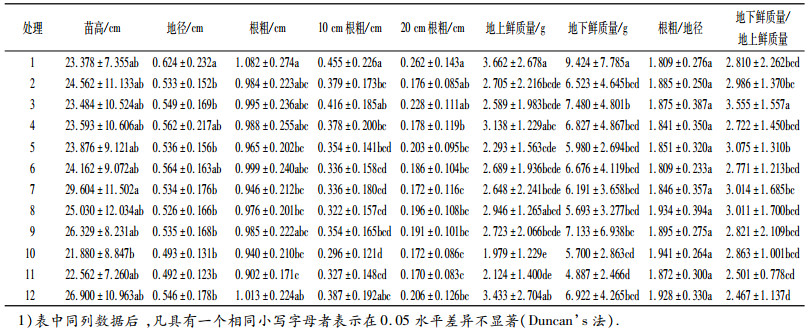

2 结果与分析 2.1 6个月生不同处理间柚木小棒槌苗各生长指标的差异对6个月生柚木小棒槌苗生长数据进行方差分析,结果(表 2)显示,处理1的地径除了与处理4、处理6没有显著差异外,与其他各处理均有显著差异(P<0.05).从根粗与地径的比值来看,6个月生时,各处理比值为1.809~1.941,说明柚木苗木都形成了良好的棒槌状主根,棒槌度已达柚木行业标准对柚木小棒槌苗大于1.57的规格[6].7个生长指标,除了苗高外,都是以处理1最优.但各处理小棒槌苗的地径(0.492~0.624 cm)都未达出圃造林的要求(0.8~1.6 cm), 苗木依然偏小,需要继续留圃培养.

|

|

表 2 6个月生时不同处理对柚木小棒槌苗各生长指标的影响1) Table 2 Effects of different treatments on teak stumps growth when 6 months old |

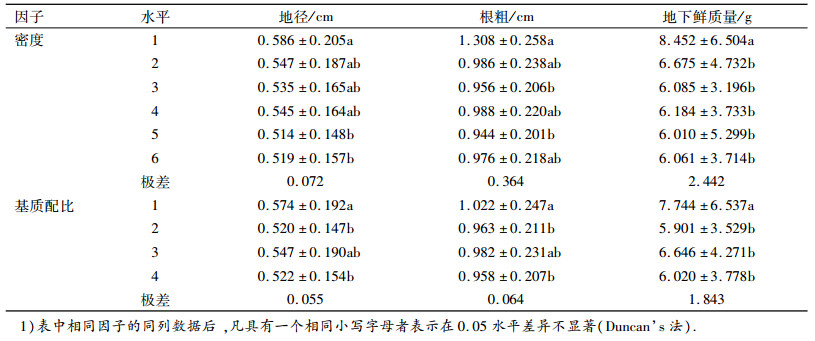

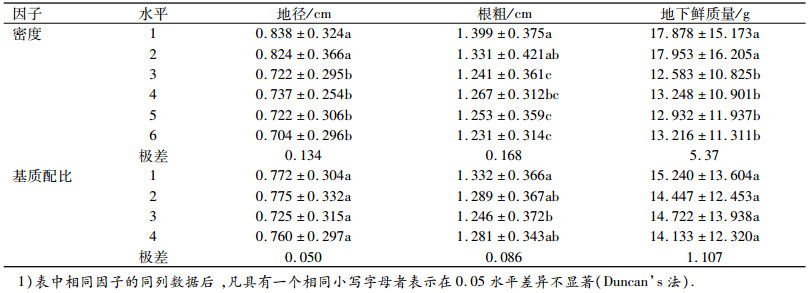

对6个月生柚木小棒槌苗生长数据按不同基质配比和不同密度水平进行分析,结果(见表 3, 表 3仅将地径、根粗和地下鲜质量3个描述小棒槌苗质量的重要指标的结果列出)显示, 基质配比1的地径、根粗与配比2、配比4之间有显著差异(P<0.05), 基质配比1的地下鲜质量和另3个配比均有显著差异(P<0.05).密度水平1的地下鲜质量与其他密度水平间有显著差异(P<0.05).基质与密度互作地上鲜质量存在显著差异(P=0.021 2),地下鲜质量与地上鲜质量的比值存在极显著差异(P=0.008 3).

|

|

表 3 各基质和密度水平间对6个月生柚木苗木生长的影响1) Table 3 Effects of medium and density levels on teak stumps growth when 6 months old |

从表 3还可看出,地径、根粗和地下鲜质量都以密度水平1和基质配比1为最佳.从极差值来看,对6个月生柚木小棒槌苗的地径、根粗和地下鲜质量的影响是密度>基质.

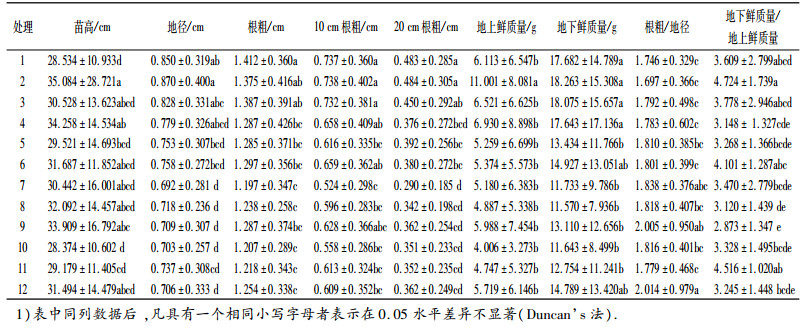

2.3 12个月生不同处理间柚木小棒槌苗各生长指标的差异12个月生时,从根粗与地径的比值来看(表 4),各处理根粗为地径的1.697~2.014倍,说明苗木依然保持了良好的棒槌状,且部分处理的苗木棒槌度得到了提高.与6个月生相比, 除了处理7,其他各处理12个月生时地下鲜质量与地上鲜质量的比值都上升了,说明随着培育时间的延长,苗木地上营养生长受到抑制,营养物质多向地下转移,苗木地下营养物质积累得比地上快.再从地径来看,处理1、处理2和处理3达到了出圃造林的要求.7个生长指标,处理1的根粗最优,其他各指标都是以处理2最优.在描述柚木小棒槌苗品质的重要生长指标中,地径处理2最大,为0.870 cm,根粗以处理1最大,为1.412 cm,地下鲜质量以处理2的最高,达到18.263 g(表 4),处理2和处理1这3个重要指标都差异不显著.

|

|

表 5 12个月生时不同处理对柚木小棒槌苗各生长指标的影响1) Table 5 Effects of different treatments on teak stumps growth when 12 months old |

12个月生时,不同育苗基质配比间地径与地下鲜质量无显著差异(P>0.05).不同育苗密度水平间,密度水平1的地径、根粗、地下鲜质量与密度水平2没有显著差异, 与其他密度水平间有显著差异(P<0.05).基质与密度互作地上鲜质量存在显著差异(P=0.029 8),地下鲜质量与地上鲜质量的比值达极显著差异(P<0.001).从方差显著性来看,培育12个月生柚木小棒槌苗的影响因素是密度>基质.

从表 5可以看出,12个月生柚木小棒槌苗地径、根粗以密度第1水平最高,地下鲜质量以密度第2水平最高,但密度第1水平和第2水平这3个指标差异都不显著.地径以基质第2水平配比为最佳,根粗和地下鲜质量以基质第1水平配比最佳,但基质水平1和基质水平2的3个指标差异都不显著.对12个月生柚木小棒槌苗的地径、根粗和地下鲜质量的影响是密度>基质.

|

|

表 5 各基质和密度水平间对12个月生柚木苗木生长的影响1) Table 5 Effects of medium and density levels on teak stumps growth when 12 months old |

柚木小棒槌苗的典型特征是根粗与地径的比值大于1, 形成棒槌状主根, 比值越大, 说明苗木主根棒槌壮程度(即棒槌度)越高.棒槌度、根粗、地径和地下鲜质量是描述柚木小棒槌苗的重要生长指标.生产柚木小棒槌苗,就是要使其在有限性的空间生长,空间竞争逐渐增大,而水肥供应不足,在该逆境条件下,苗木积累的营养物质向主根部运输贮藏,形成棒槌状.小棒棰苗地下鲜质量和地上鲜质量的比值越大,反映了向地下部分转移积累的营养物质越多.本研究在没有施肥的情况下,6个月生和12个月生时,各处理柚木苗棒槌度都已达柚木行业标准的要求;但6个月生时各处理小棒槌苗依然偏小,地径(0.492~0.624 cm)都未达出圃造林的要求(地径为0.8~1.6 cm),需要继续留圃培养;相比6个月生时,12个月生部分处理的苗木棒槌度得到了提高,地径数据显示,处理1、处理2和处理3达到了出圃造林的要求.12个月生各处理柚木小棒槌苗地下鲜质量与地上鲜质量的比值都有增加,说明随着培育时间的延长,地下部分积累的营养物质比地上部分更多,这也正是生产柚木小棒槌苗的需要;以处理2的比值最大,地下鲜质量是地上鲜质量的4.724倍.根粗与地径的比值尤以高密度的处理9(350株·m-2)和处理12(400株·m-2)为大,说明育苗密度高,有利于柚木苗木棒槌壮主根的形成.但是由于育苗密度过大,生长容纳空间有限,苗木后期生长受到抑制,地径、根粗的进一步增长幅度有限.由此看来,培育小棒槌苗的密度理论依据类似于林分密度与林木生长的关系.即密度对林木胸径的影响很大,这是因为胸径生长主要也是受营养空间影响.林分胸径、冠幅和单株材积都随林分密度的增加而逐渐降低;而林分蓄积随密度的增加呈抛物线变化[10].本试验还表明,随着育苗密度的增加(株行距变小),柚木小棒槌苗根粗与地径的比值越来越大,而地下鲜质量与地上鲜质量的比值则越来越小.

不同树种最佳的育苗密度不同,这和培育方式和培育周期有关,华北落叶松Larix principis-rupprechtii以500~550株·m-2、日本落叶松L.kaempferi以450~500株·m-2较为适宜[16],而落叶松L.gmelinii[17]以300~400株·m-2最好,水松Glyptostrobus pensilis[18]则以140株·m-2为佳.本试验结果表明,若培育6个月生柚木小棒槌苗,苗木品质以处理1(密度150株·m-2,V(黄心土):V(河沙)=2:1)为最佳.若要生产符合造林要求的高品质柚木小棒槌苗,则需培育到12个月生,可采取处理1和处理2(密度150~200株·m-2,V(黄心土):V(河沙)=2:1或2:2)培育柚木小棒槌苗.

邝炳朝等[19]开展了不同育苗密度培育柚木小棒槌苗的试验,所得的育苗密度与本研究结果基本一致,但是没有考虑基质及其基质与密度互作对柚木小棒槌苗品质的影响.本研究结果说明,对柚木小棒槌苗品质的影响是密度>基质,但基质对柚木小棒槌苗品质也有很大影响,6月生时不同基质配比间地径、根粗、地下鲜质量与地上鲜质量的比值都达到极显著差异.从土壤理化性质分析,在黄心土中加入适当比例的河沙,改良了黄心土的通透性,有利于柚木小棒槌苗的培育,提高了柚木小棒槌苗的品质,这与柚木幼苗生长对基质的要求较为一致,基质中黄心土加入适量的河沙进行土壤改良后有利于柚木苗木的生长[20].这些结论和郑均宝等[21]对毛白杨Populus tomentosa育苗密度的研究结果一致.

| [1] |

KADAMBI K. Silviculture and management of teak[M]. Nacogdoches: Bulletin School of Forestry, Austin State University, 1972: 137.

(  0) 0) |

| [2] |

WHITE K J. Teak: Some aspects of research and development[M]. Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAPA), 1991: 70.

(  0) 0) |

| [3] |

刘鹏, 杨家驹, 卢鸿俊. 东南亚热带木材[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993: 280.

(  0) 0) |

| [4] |

中国树木志编委会. 中国主要树种造林技术:下册[M]. 北京: 中国林业出版社, 1981: 846-851.

(  0) 0) |

| [5] |

周铁烽. 中国热带主要经济树木栽培技术[M]. 北京: 中国林业出版社, 2001: 288-291.

(  0) 0) |

| [6] |

梁坤南, 邝炳朝, 周再知, 等. 柚木培育技术规程[S]. 北京: 国家林业局, 2010: 1.

(  0) 0) |

| [7] |

邝炳朝. 柚木小棒槌苗的贮藏技术和造林效果[J]. 热带林业科技, 1986(4): 53-57. (  0) 0) |

| [8] |

邝炳朝, 郑淑珍, 罗明雄. 柚木苗规格(标准)与经济效益的研究[J]. 林业科学研究, 1991, 4(6): 589-595. (  0) 0) |

| [9] |

陈兰荪. 生物数学引论[M]. 北京: 科学出版社, 1988: 114-115.

(  0) 0) |

| [10] |

田新辉, 孙荣喜, 李军, 等. 107杨人工林密度对林木生长的影响[J]. 林业科学, 2011, 47(3): 184-188. (  0) 0) |

| [11] |

温佐吾, 谢双喜, 周运超, 等. 造林密度对马尾松林分生长、木材造纸特性及经济效益的影响[J]. 林业科学, 2000, 36(1): 36-43. (  0) 0) |

| [12] |

郑海水, 黎明, 汪炳根, 等. 西南桦造林密度与林木生长的关系[J]. 林业科学研究, 2003, 16(1): 81-86. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.2003.01.014 (  0) 0) |

| [13] |

谌红辉, 丁贵杰, 温恒辉, 等. 造林密度对马尾松林分生长与效益的影响研究[J]. 林业科学研究, 2011, 24(4): 470-475. (  0) 0) |

| [14] |

陈子星, 徐夕水. 生物统计SAS程序题解[M]. 北京: 中国农业科学院计算机中心, 1997.

(  0) 0) |

| [15] |

李春喜, 王志和, 王文林. 生物统计学[M]. 2版. 北京: 科学出版社, 2000: 280.

(  0) 0) |

| [16] |

马德彪, 喜彦德, 马莉. 华北落叶松、日本落叶松育苗密度的探讨[J]. 甘肃林业科技, 2004, 29(2): 51-52. DOI:10.3969/j.issn.1006-0960.2004.02.017 (  0) 0) |

| [17] |

王春风. 落叶松育苗密度与苗木质量关系的研究[J]. 河北林果研究, 2010, 25(2): 160-161. DOI:10.3969/j.issn.1007-4961.2010.02.014 (  0) 0) |

| [18] |

肖祖钦. 水松大田育苗试验[J]. 林业科技开发, 2007, 21(1): 82-83. DOI:10.3969/j.issn.1000-8101.2007.01.028 (  0) 0) |

| [19] |

邝炳朝, 郑淑珍, 罗明雄. 柚木育苗密度与苗木产量和质量的关系[J]. 林业科学研究, 1995, 8(4): 351-359. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.1995.04.007 (  0) 0) |

| [20] |

黄桂华, 梁坤南, 周再知, 等. 不同基质对柚木种子发芽与幼苗生长的影响[J]. 种子, 2009, 28(10): 86-87. (  0) 0) |

| [21] |

郑均宝, 裴保华, 孙荣旺, 等. 毛白杨育苗密度的研究[J]. 北京林业大学学报, 1987, 9(1): 24-33. (  0) 0) |

2015, Vol. 36

2015, Vol. 36