黑茶是我国生产的一种后发酵茶[1],是边疆少数民族同胞日常生活中不可缺少的生活必需品,在边疆少数民族有“宁可三日无食,不可一日无茶”的说法[2].关于四川黑茶的研究主要集中在品质成分[3-4]和微生物[5-8]等方面.作为构成茶叶感官品质的物质基础,茶叶中各类生化成分的含量及其比例是影响茶叶审评得分高低的重要因素[9].在关键的渥堆工序中,茶样中各类生化成分的含量发生了剧烈变化,黑茶典型的品质特征得以形成.目前关于黑茶渥堆过程中茶叶感官品质的变化与其主要生化成分之间的关系鲜有研究报道.本研究对四川黑茶渥堆不同时期茶样的感官品质及其生化成分进行了评价和测定,并通过逐步回归和通径分析等方法,探索四川黑茶渥堆茶样感官品质与其主要生化成分的定性和定量关系,以期为四川黑茶加工原料的选择和渥堆工艺的改进提供一定的理论依据.

1 材料与方法 1.1 材料四川黑茶渥堆茶样(一芽五六叶),由四川省雅安茶厂有限公司提供.

1.2 方法 1.2.1 取样方法在四川黑茶渥堆过程中,分别于渥堆的0、3、5、7、9、12、15、17、19、21和24 d取样,每次取样时分别取距堆表20、50和80 cm处的茶样置于自封袋中用冰盒带回实验室,将堆表、堆中、堆底茶样各称100 g混匀后用于后续分析.

1.2.2 茶样的感官评定所取茶样经低温烘干后用于感官评定.挑选10名高级评茶员采取密码审评的方法[10]对所有茶样进行感官评定,评茶员评茶前不得进食任何具有刺激性滋味的食物以免影响味觉和嗅觉.

1.2.3 茶样生化成分的测定方法咖啡碱、茶水浸出物、茶多酚及游离氨基酸含量的测定方法均按相应国标[11-14]进行;可溶性蛋白含量测定采用考马斯亮蓝G-250比色法[15];茶黄素、茶红素和茶褐素含量测定采用系统分析法[16];儿茶素含量测定采用香荚兰素比色法[16];可溶性糖含量测定采用蒽酮比色法[16];水溶性果胶含量测定采用重量法[17].

1.2.4 数据分析方法以感官审评得分为因变量,生化成分含量为自变量,利用SPSS20.0软件进行逐步回归分析,建立感官审评得分与生化成分含量间的预测线性回归方程,并同时进行通径分析和相关分析.通径系数的计算参考杜家菊等[18]的方法.

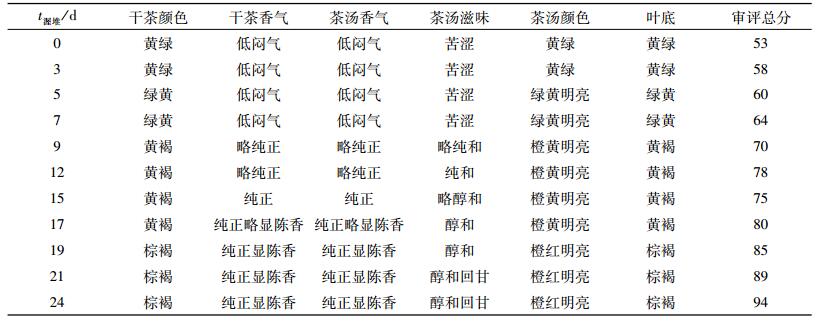

2 结果与分析 2.1 四川黑茶渥堆过程中感官品质的变化渥堆是黑茶感官品质形成的关键工序.四川黑茶在整个渥堆过程中感官品质的变化情况见表 1.从表 1可以看出,四川黑茶渥堆过程中茶样的感官品质发生了巨大变化.干茶颜色由绿黄转化为棕褐色,香气由低闷气转化为陈香,滋味由苦涩转化为醇和回甘,汤色由黄绿转化为橙红明亮,叶底由黄绿转化为棕褐,最终形成了四川黑茶特有的色、香、味品质.

|

|

表 1 四川黑茶渥堆过程中感官品质的变化 Table 1 Changes of the organoleptic quality of Sichuan brick tea during post-fermentation |

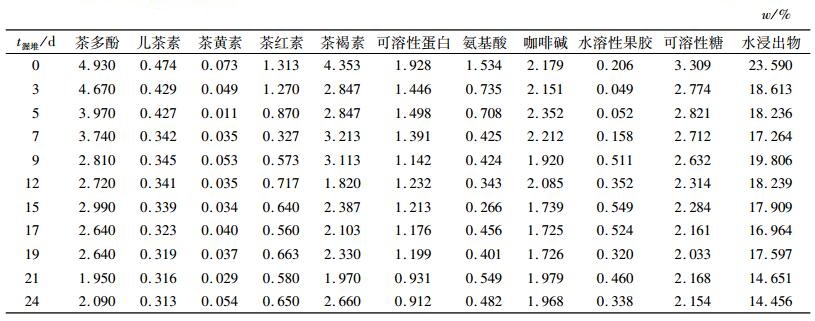

四川黑茶渥堆过程中茶样生化成分的变化见表 2.从表 2可以看出,在整个渥堆过程中,茶样中的茶多酚质量分数为1.950% ~ 4.930%,儿茶素质量分数为0.313% ~ 0.474%,可溶性糖质量分数为2.033% ~3.309%,水溶性果胶质量分数为0.049% ~ 0.549%,咖啡碱质量分数为1.725% ~ 2.352%,氨基酸质量分数为0.266% ~1.534%,可溶性蛋白质量分数为0.912% ~1.928%,茶黄素质量分数为0.011% ~ 0.073%,茶红素质量分数为0.327% ~1.313%,茶褐素质量分数为1.820% ~ 4.353%.随着渥堆时间的延长,四川黑茶渥堆茶样中的水浸出物、茶多酚、儿茶素、可溶性糖、可溶性蛋白、氨基酸含量逐渐降低,但水溶性果胶含量呈上升趋势,而咖啡碱和茶黄素含量的变化不大;茶红素、茶褐素含量呈先下降后上升的趋势,至渥堆结束时其含量较渥堆开始时略有减少.渥堆过程中扎堆茶坯上滋生了大量的微生物,它们可分泌各种胞外酶分解蛋白质、纤维素等大分子物质并将其作为自身生活必需的碳源、氮源,这可能是可溶性蛋白、可溶性糖及氨基酸含量下降的重要原因;茶多酚的减少则可能是其随着渥堆时间的延长不断被氧化所致;茶黄素的含量在整个渥堆过程中变化不大的原因可能与其生成与消耗处于动态平衡有关.

|

|

表 2 四川黑茶渥堆过程中生化成分含量的变化 Table 2 Changes of the biochemical component contents of Sichuan brick tea during post-fermentation |

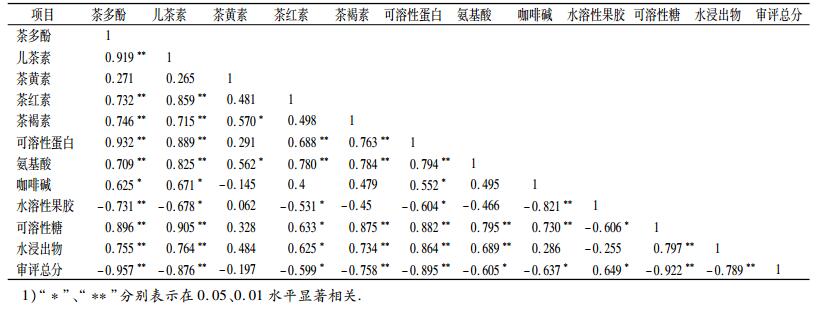

利用SPSS20.0统计软件对四川黑茶感官品质与生化成分之间的相关性进行分析,获得的相关系数见表 3.由表 3可知,四川黑茶的感官审评得分与茶样中的茶多酚、可溶性糖、儿茶素、可溶性蛋白、茶褐素和水浸出物含量呈极显著负相关,R分别为- 0.957、- 0.922、- 0.876、- 0.895、- 0.758和- 0.789;与氨基酸、茶红素和咖啡碱含量呈显著负相关,R分别为- 0.605、- 0.599和- 0.637;与水溶性果胶含量呈显著正相关,R为0.649.其中,茶多酚和可溶性糖含量与感官品质得分的相关系数均接近- 1,说明上述2个成分的含量对四川黑茶感官品质有着极强的负面影响.此外,从生化成分间的相关性可以看出,各类生化成分间存在着极其复杂的相互作用,在四川黑茶品质形成过程中可能并不是单一成分对品质起作用,而是其共同作用的结果.

|

|

表 3 黑茶感官审评得分与生化成分含量间的相关系数1) Table 3 Correlation coefficient between the organoleptic score and biochemical component |

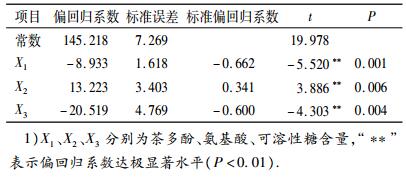

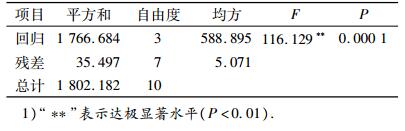

对感官审评得分因变量(Y)进行正态性检验判断其是否能用于回归分析,适用于大样本的Kolmogorov-Smirnov检验(D检验)结果D为0.119 (P = 0.200,n = 11),适用于小样本W检验结果W为0.967(P = 0.851,n = 11),2种检验结果P>0.05,表明数据服从正态分布,因此可以进行回归分析.利用逐步回归进行多元线性回归分析,结果见表 4,得到的回归方程如下:Y = 145.218 - 8.933X1 + 13.223X2 -20.519X3,式中,X1、X2、X3分别为茶多酚、氨基酸、可溶性糖含量.对该多元线性回归方程进行显著性检验,检验结果见表 5.由表 5可知,其相关系数(R)为0.99,达极显著水平(P<0.01),说明茶多酚、氨基酸和可溶性糖含量对感官审评得分的综合线性影响是极显著的,且X1、X2、X3的偏回归系数均达到极显著水平,均应保留在该方程中.

|

|

表 4 回归系数及偏回归系数显著性1) Table 4 The significance of regression coefficient and partial regression coefficient |

|

|

表 5 回归方程的显著性检验结果1) Table 5 The significance test result of regression equation |

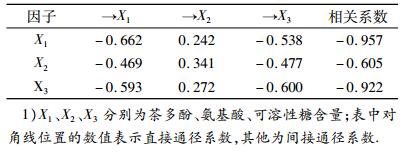

通径系数反映了自变量对因变量直接作用的相对大小和性质.本研究中通径系数表示生化成分对感官品质的贡献大小,参考杜家菊等[18]的方法计算出相应的间接通径系数.由表 6可知,茶多酚含量(X1)和可溶性糖含量(X3)对感官品质表现为直接负效应,直接通径系数分别为- 0.662和- 0.600;氨基酸含量(X2)对感官品质表现为直接正效应,其直接通径系数为0.341.由于直接通径系数与回归方程中偏回归系数的显著性检验结果相同,所以茶多酚、可溶性糖和氨基酸含量对感官品质的直接通径系数也都达到了极显著水平.

|

|

表 6 通径系数计算结果 Table 6 The results of path coefficient |

茶多酚味苦,具有较强的刺激性,是茶汤苦涩味的呈味物质,也是茶叶的主要活性物质[19].由表 6可知,茶多酚含量(X1)对感官品质(Y)的直接通径系数为- 0.662,通过X2、X3的间接通径系数分别为0.242、- 0.538,说明茶多酚通过氨基酸的间接作用对感官品质的负效应有所减弱,但这种减弱效果相对其直接作用并不明显,同茶多酚与感官品质的相关系数- 0.957相比,这种正效应对品质的改善就显得十分微弱;茶多酚通过可溶性糖的间接作用对感官品质的负效应有所增强,并且这种增强效果十分明显,与其直接作用相当.

2.5.2 氨基酸含量对感官品质的影响氨基酸是茶汤滋味鲜爽的主要物质,并且也是茶叶香气的主要基质[20].从表 6可以看出,氨基酸含量(X2)对感官品质(Y)的直接通径系数为0.341,通过X1、X3的间接通径系数分别为- 0.469、- 0.477.说明氨基酸对感官品质具有直接的正效应,通过X1对感官品质的间接作用与通过X3对感官品质的间接作用相当,并且间接作用的负效应强于直接作用的正效应,最终使其对感官品质表现为负效应.因此,氨基酸对感官品质的作用主要是通过间接作用表现出来,氨基酸与感官品质呈显著负相关,相关系数为- 0.605.表明对感官品质的影响是各生化成分共同作用的结果,即使氨基酸具有增强感官品质的作用,但是在茶多酚和可溶性糖的综合作用下表现为降低感官品质.

2.5.3 可溶性糖含量对感官品质的影响黑茶中的可溶性糖含量较绿茶和红茶高[21],对苦涩味及刺激性具有良好的缓解作用.由表 6可知,可溶性糖含量(X3)对感官品质(Y)的直接通径系数为- 0.600,通过X1、X2的间接通径系数分别为- 0.593、0.272.其直接通径系数与通过X1的间接通径系数十分接近,表明其直接作用和通过X1的间接作用对感官品质的负效应相当;虽然通过X2的间接通径系数为0.272,但它对感官品质的正效应作用相对于可溶性糖的直接作用和通过X1的间接作用就显得非常微弱,与可溶性糖含量与感官品质的相关系数- 0.922相比,它的正效应对改善品质的贡献就显得非常小.

3 讨论与结论四川黑茶在渥堆过程中,其内含物质发生了极其复杂的变化.从整个渥堆过程来看,茶多酚、儿茶素、茶红素、茶黄素、茶褐素、可溶性蛋白、氨基酸、咖啡碱、可溶性糖、水浸出物含量呈减少趋势,其中茶多酚、茶红素、可溶性蛋白、氨基酸减少最为明显,降幅超过50%;水溶性果胶含量呈增加趋势.四川黑茶采用的鲜叶原料较为粗老,在渥堆开始时茶样的感官审评得分较低,随着渥堆时间的增加其感官品质得到极大提高.由相关分析结果可知,茶多酚、氨基酸、儿茶素、可溶性糖、可溶性蛋白、茶褐素、水浸出物含量对感官品质的影响较大.经逐步回归分析获得的回归方程表明,茶多酚、氨基酸和可溶性糖含量对四川黑茶的品质具有重要贡献.通径分析结果表明,氨基酸不论是直接作用还是通过茶多酚、可溶性糖的间接作用都对感官品质起正效应.茶多酚具有较强的刺激性且苦涩味较强,其含量较高时对四川黑茶的品质不利[19].这与本试验中的通径分析结果是一致的.可溶性糖是茶汤甜味的主要呈味物质,对黑茶的感官品质有利[21].但本试验的通径分析结果表明其含量对感官品质得分表现为较强的负效应,产生这种现象的主要原因可能是随着渥堆时间的延长,微生物消耗或物质间的相互转化而造成的可溶性糖含量损失加大,但此时茶样的感官品质却在其他化学成分的适当转化而协调后得以增加,从而使得可溶性糖表现出了对感官品质的负效应.此外,由回归方程的相关系数可知剩余通径系数为0.141,表明还有一些没被考虑的因素,需要进一步研究.儿茶素组分和氨基酸组分的组成比例以及粗纤维等的含量与品质的定性定量分析也需进一步研究.

| [1] |

SHI Zhaopeng, CHEN Zongmao. Dark tea in China: A type of post-fermentation tea only made in China[J]. Inter J Tea Sci, 2012, 8(2): 47-53. (  0) 0) |

| [2] |

安徽农学院. 制茶学[M]. 2版. 北京: 中国农业出版社, 1989, 227.

(  0) 0) |

| [3] |

齐桂年, 田鸿, 刘爱玲, 等. 四川黑茶品质化学成分的研究[J]. 茶叶科学, 2004, 24(4): 266-269. DOI:10.3969/j.issn.1000-369X.2004.04.008 (  0) 0) |

| [4] |

齐桂年, 刘爱玲, 施兆鹏, 等. 四川南路边茶康砖主要工序品质成分含量的研究[J]. 食品与机械, 2002(6): 10-11. DOI:10.3969/j.issn.1003-5788.2002.06.003 (  0) 0) |

| [5] |

陈云兰, 于汉寿, 吕毅, 等. 康砖和青砖茶中散囊菌的分离、鉴定及其生物学特性研究[J]. 茶叶科学, 2006, 26(3): 232-236. DOI:10.3969/j.issn.1000-369X.2006.03.015 (  0) 0) |

| [6] |

胡治远, 刘素纯, 赵运林, 等. 茯砖茶生产过程中微生物动态变化及优势菌鉴定[J]. 食品科学, 2012, 33(19): 244-248. (  0) 0) |

| [7] |

胥伟. 四川康砖茶渥堆过程中真菌种群的鉴定[D]. 雅安: 四川农业大学, 2010. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1801384

(  0) 0) |

| [8] |

付润华. 康砖茶渥堆微生物及不同渥堆处理品质成分变化的研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2008.

(  0) 0) |

| [9] |

孔祥瑞, 王让剑, 杨军, 等. 白茶感官品质与化学成分的相关和通径分析[J]. 热带作物学报, 2013, 34(10): 2014-2017. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2013.10.028 (  0) 0) |

| [10] |

中华全国供销合作总社. GB /T 23776-2009茶叶感官审评方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [11] |

中华全国供销合作总社. GB /T 8312-2002茶咖啡碱测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [12] |

中华全国供销合作总社. GB /T 8305-2002茶水浸出物测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [13] |

中华全国供销合作总社. GB /T 8313-2002茶茶多酚测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [14] |

中华全国供销合作总社. GB /T 8314-2002茶游离氨基酸总量测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [15] |

刘小华. 考马斯亮兰法测定壳聚糖中蛋白的含量[J]. 中国交通医学杂志, 2006, 20(2): 159-160. DOI:10.3969/j.issn.1006-2440.2006.02.023 (  0) 0) |

| [16] |

黄意欢. 茶学实验技术[M]. 北京: 中国农业出版社, 1997.

(  0) 0) |

| [17] |

钟萝. 茶叶品质理化分析[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1989.

(  0) 0) |

| [18] |

杜家菊, 陈志伟. 使用SPSS线性回归实现通径分析的方法[J]. 生物学通报, 2010, 45(2): 8-10. (  0) 0) |

| [19] |

陈应娟, 齐桂年, 陈盛相, 等. 四川黑茶加工过程中感官品质和化学成分的变化[J]. 食品科学, 2012, 33(23): 55-59. (  0) 0) |

| [20] |

陈玲, 周跃斌, 王准. 闷黄对黄茶品质形成的影响研究[J]. 茶叶通讯, 2012, 39(2): 8-11. DOI:10.3969/j.issn.1007-1253.2012.02.005 (  0) 0) |

| [21] |

禹超, 叶素丹, 邹新武, 等. 不同黑茶理化成分研究[J]. 食品科技, 2013, 38(5): 90-93. (  0) 0) |

2015, Vol. 36

2015, Vol. 36