2. 中国科学院 动物研究所/农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室, 北京 100101

2. State Key Laboratory of Integrated Management of Pest Insects and Rodents/Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

红火蚁Solenopsis invicta Buren属膜翅目Hymenoptera蚁科Formicidae火蚁属Solenopsis, 起源于南美洲的巴拉纳河流域[1].2004年前后于我国台湾、广东吴川发现入侵红火蚁, 短短10年间已遍布广东省, 并相继蔓延至福建、广西、湖南、海南、云南、重庆、香港、澳门等地[2-6].红火蚁攻击性强、扩散速度快、为害范围广, 主要危害农作物的根、茎、叶、果实, 破坏生态系统的多样性, 当受到干扰时会蛰刺人、畜, 严重时会导致人休克甚至死亡[7-9].

红火蚁的攻击性与其毒腺分泌物有重要关系.一般膜翅目昆虫毒液的主要成分是水溶性蛋白, 例如蜜蜂、胡蜂、黄蜂等[10].红火蚁毒液中水溶性蛋白极少, 主要化学成分是生物碱[10], 储藏在毒囊中并通过螯针注入被攻击对象[11-12].其毒液具有灭菌杀虫等功能[13], 在与本地蚂蚁竞争时具有一定的优势[14], 是红火蚁能够成功入侵并定殖的重要武器.国外对红火蚁工蚁的毒液成分已有较多研究, 其主要成分是2-甲基-6-烷基哌啶生物碱混合物, 这些哌啶生物碱有2个手性中心, 存在立体异构现象, 其中, 顺式生物碱构型为(2R, 6S), 反式构型为(2R, 6R) [15].

目前国内对红火蚁毒腺生物碱已有一些化学成分方面的研究[16-18], 而应用数学分析法对红火蚁毒腺生物碱进行总体的比较和综合研究鲜见报道.本研究应用GC-MS分析了我国的广州、惠州、深圳、珠海和东莞及美国的阿拉巴马州6个地区的红火蚁毒腺生物碱成分, 以鉴定出的顺式生物碱流分中的15种生物碱和反式生物碱流分中的7种生物碱的相对含量数据作为变量, 建立2个矩阵进行主成分分析和聚类分析, 找出红火蚁毒腺生物碱中起主导作用的化学物质, 并通过聚类分析指出可以用红火蚁顺式生物碱的相对含量来评价红火蚁的分布情况, 为今后研究该蚁的生态分布和入侵情况提供新思路.

1 材料与方法 1.1 材料及处理试验所用数据来自官迪等[18], 应用GC-MS分析我国的广州、惠州、深圳、珠海和东莞以及美国阿拉巴马州6地24巢红火蚁的毒腺生物碱成分, 鉴定出顺式生物碱流分中的15种生物碱和反式生物碱流分中的7种生物碱, 各生物碱组分色谱峰积面积的相对百分比就是其相对百分含量.

1.2 数据处理以6地各个蚁巢毒腺的顺式生物碱流分中的15种生物碱和反式生物碱流分中的7种生物碱相对含量数据作为变量, 建立数据库, 由此构建出顺式生物碱流分和反式生物碱流分2个数据集, 均以蚁巢为数据矩阵的行、以生物碱相对含量为列.

利用多元统计分析软件PC-ORD, 对上述2个数据集进行主成分分析和聚类分析.其中聚类分析选用Euclidean距离系数, 用WARD法对数据矩阵中的各行(即各蚁巢)进行聚类, 输出树状图.

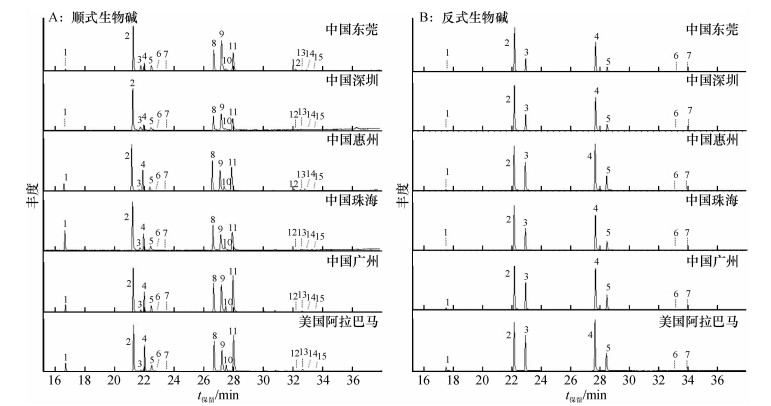

2 结果与分析 2.1 红火蚁的顺式生物碱和反式生物碱通过对24巢红火蚁浸提物柱层析分析和GCMS鉴定, 获得顺式生物碱流分中的15种生物碱成分和反式生物碱流分中的7种生物碱成分(图 1), 各个地区的毒腺生物碱成分没有差异.在顺式生物碱流分中, 顺式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、顺式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶、2-甲基-6-(6′-十五烯)-Δ1, 6哌啶和2-甲基-6-十五烷基-Δ1, 6哌啶的含量较高; 在红火蚁反式生物碱流分中, 反式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、反式-2-甲基-6-十三烷基哌啶、反式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶和反式-2-甲基-6-十五烷基哌啶的含量较高.

|

图 1 红火蚁工蚁顺式和反式生物碱流分总离子色谱图 Figure 1 Total ion chromatograms of the cis- and trans- alkaloid fractions extracted from red imported fire ant workers from different areas A:1 ~ 15分别对应顺式-2-甲基-6-十一烷基哌啶、顺式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、2-甲基-6-(4′-十三烯)-Δ1, 6-哌啶、顺式-2-甲基-6-十三烷基哌啶、2-甲基-6-十三烷基-Δ1, 6-哌啶、2-甲基-6-(4′-十三烯)-Δ1, 2-哌啶、2-甲基-6-十三烷基Δ1, 2-哌啶、顺式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶、2-甲基-6-(6′-十四烯)-Δ1, 6-哌啶、顺式-2-甲基-6-十五烷基哌啶、2-甲基-6十五烷基-Δ1, 6-哌啶、顺式-2-甲基-6-(8′-十七烯)哌啶、2-甲基-6-(8′-十七烯)-Δ1, 6-哌啶、顺式-2-甲基-6-十七烷基哌啶、2-甲基-6-十七烷基-Δ1, 6-哌啶; B:1 ~ 7分别对应反式-2-甲基-6-十一烷基哌啶、反式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、反式-2-甲基-6-十三烷基哌啶、反式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶、反式-2-甲基-6-十五烷基哌啶、反式-2-甲基-6-(8′-十七烯)哌啶、反式-2-甲基-6-十七烷基哌啶. |

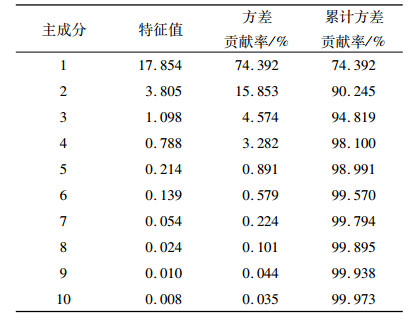

对顺式生物碱流分中的15种生物碱的主成分分析(表 1)表明, 前2个主成分累计方差贡献率达90.245%, 剩下的8个主成分因子对红火蚁顺式生物碱的贡献率很小, 可用这2个主成分较好地替代上述15种生物碱.

|

|

表 1 顺式生物碱流分的主成分分析 Table 1 Principal component analysis of the cis-alkaloid fraction |

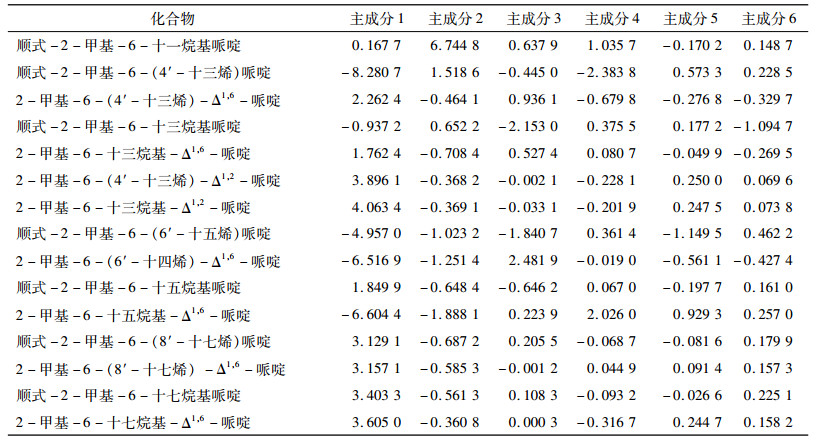

由表 2可见, 顺式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、2-甲基-6-十五烷基-Δ1, 6-哌啶和2-甲基-6-(6′-十五烯)-Δ1, 6-哌啶在第1主成分上的载荷分别为-8.280 7、-6.604 4、-6.516 9, 它们的载荷值符号同为负值, 表明它们之间是负相关关系.主要决定第1主成分大小的为顺式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、2-甲基-6-十五烷基-Δ1, 6-哌啶和2-甲基-6-(6′-十五烯)-Δ1, 6-哌啶.第一主成分反映原始数据信息量的74.392%.顺式-2-甲基-6-十一烷基哌啶在第2主成分上的载荷为6.744 8, 说明其主要决定第2主成分大小, 其方差贡献率为15.853%.

|

|

表 2 顺式生物碱流分各化合物的载荷矩 Table 2 Component matrix of 15 compounds from the cis-alkaloid fraction |

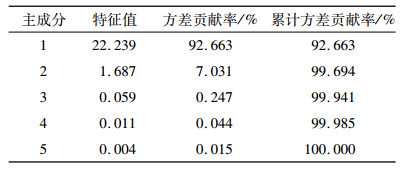

对反式生物碱流分的主成分分析(表 3)表明, 第1个主成分累计方差贡献率达92.663%, 可以用这一主成分较好地替代上述7种生物碱.

|

|

表 3 反式生物碱流分的主成分分析 Table 3 Principal component analysis of the trans-alkaloid fraction |

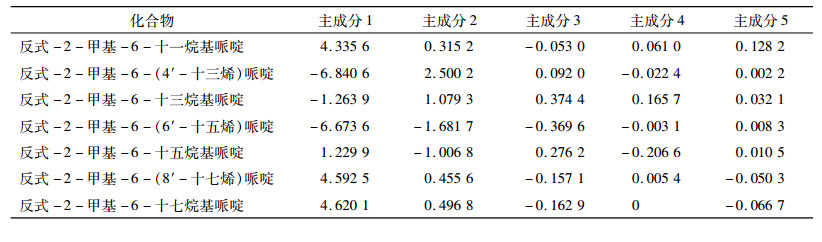

由表 4可知, 决定第1主成分的主要是反式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶和反式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶.

|

|

表 4 反式生物碱流分各化合物的载荷矩 Table 4 Component matrix of 7 compounds from the trans-alkaloid fraction |

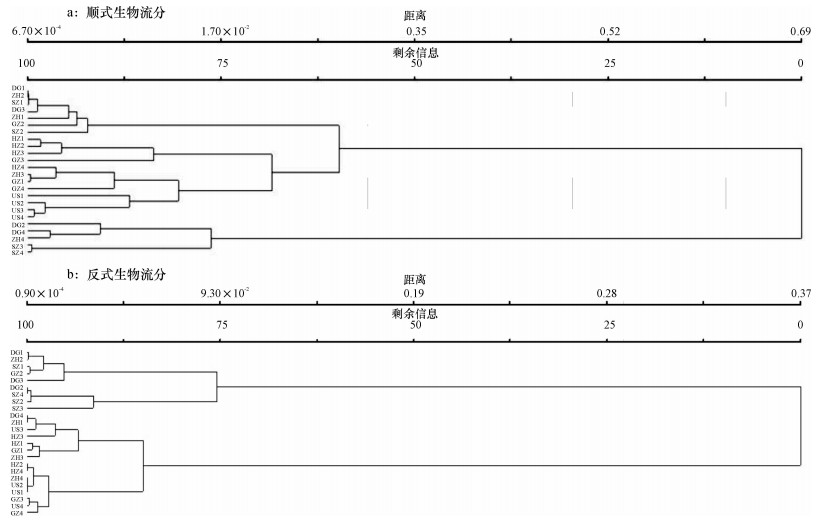

分别对红火蚁的顺式生物碱流分和反式生物碱流分进行聚类分析, 结果如图 2.由图 2A可知, 利用红火蚁顺式生物碱流分的2个主成分可以将美国采集的4巢蚂蚁聚在一起, 并与广东的5个采集地区分开来.而红火蚁反式生物碱流分的聚类结果(图 2B)较杂乱、无规律.所以, 用红火蚁的顺式生物碱流分对红火蚁的采样地进行聚类分析更为科学.

|

图 2 红火蚁顺式和反式生物碱流分的聚类分析树状图 Figure 2 Dendrogram generated from clustering analysis of 15 compounds from the cis-alkaloid fraction and 7 compounds from the trans-alkaloid fraction of red imported fire ants DG表示东莞, ZH表示珠海, SZ表示深圳, GZ表示广州, HZ表示惠州, US表示美国; 1、2、3、4分别表示在采样地采集的不同蚂蚁巢穴. |

MacConnell等[11]利用气相色谱和质谱分析鉴定了红火蚁毒液的5种主要生物碱.Chen等[19-20]重新分析了红火蚁工蚁毒腺的化学成分, 主要包括7种顺式生物碱和9种反式生物碱, 除了已知的7对哌啶生物碱外, 还报道了微量的哌啶环含Δ1, 2和Δ1, 6双键的哌啶生物碱, 推测其为毒液主要哌啶生物碱的生物合成途径的前体化合物.本研究通过分析采集的24巢红火蚁, 得到相对含量较高的几个组分, 顺式生物碱流分中为顺式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、顺式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶、2-甲基-6-(6′-十五烯)-Δ1, 6哌啶和2-甲基-6-十五烷基-Δ1, 6-哌啶; 反式生物碱流分中为反式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、反式-2-甲基-6十三烷基哌啶、反式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶和反式-2-甲基-6-十五烷基哌啶.

主成分分析是把多个指标化为少数几个综合指标的一种统计分析方法, 采用一种降维的方法找出几个综合因子来代表原来众多的变量[21].本研究通过主成分分析将红火蚁顺式生物碱流分中的15种生物碱综合成为2个主成分, 分别称为主成分1和主成分2, 可以用这2个主成分较好的替代红火蚁顺式生物碱流分.在比较分析红火蚁顺式生物碱流分时, 可以直接用顺式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶、2-甲基-6-(6′-十五烯)-Δ1, 6-哌啶、2-甲基-6-十五烷基-Δ1, 6-哌啶和顺式-2-甲基-6十一烷基哌啶这4个主要化合物来进行分析判断.而7种反式生物碱流分综合成了1个主成分, 反式-2-甲基-6-(4′-十三烯)哌啶和反式-2-甲基-6-(6′-十五烯)哌啶这2个化合物决定了这一主成分, 比较分析红火蚁反式生物碱流分时即可用这2个化合物进行分析.主成分分析的结果与红火蚁生物碱相对含量高的化合物基本保持一致.由于红火蚁的生物碱是2-甲基-6-烷基哌啶类混合物, 利用主成分分析把红火蚁的众多生物碱综合成为几个有代表性的化合物, 为红火蚁的综合评价提供了很好的理论依据.

对顺式生物碱流分进行聚类分析的结果表明, 在美国采集的4巢红火蚁聚成1类, 与在中国广东采集到的红火蚁区分开来.中国广东5个城市采集的20巢红火蚁聚成3类, 但分类没有明显规律.而反式生物碱流分聚类分析的结果不能将美国的红火蚁与广东地区的区分开来.Yu等[16]定量分析了红火蚁、黑火蚁和杂合蚁的顺式、反式生物碱的种间差异, 其中红火蚁的反式生物碱的含量是顺式生物碱的87 ~ 248倍, 远远高于黑火蚁和杂合蚁.中国的红火蚁是从美国入侵过来的[22], 毒腺分泌的主要成分即反式生物碱不会有差别, 而顺式生物碱等微量成分有差别是可以理解的.所以, 用微量成分即红火蚁的顺式生物碱流分进行聚类分析时, 能将美国的红火蚁和中国的红火蚁区分开来, 而主要成分即反式生物碱流分聚类分析不能将这2个地区的红火蚁区分开.官迪等[18]采用Tukey-HSD多重比较的方法, 分析了中国广东和美国等6个地区红火蚁生物碱相对含量的差异, 单个成分之间的比较分析不能代表种间差异.本文则是在官迪等[18]的数据基础上, 对6个地区红火蚁生物碱的相对含量进行主成分分析和聚类分析, 把红火蚁众多生物碱综合成为几个有代表性的化合物, 为红火蚁的分布和扩散提供了理论依据.此外, 用生物碱对红火蚁种群进行聚类分析, 可以从化学进化的角度来解释红火蚁的分布.

| [1] |

TSCHINKEL W R. The fire ants[M]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006, 723.

(  0) 0) |

| [2] |

ZHANG R, LI Y, LIU N, et al. An overview of the red imported fire ant (Hymenoptera:Formicidae) in mainland China[J]. Fla Entomol, 2007, 90(4): 723-731. DOI:10.1653/0015-4040(2007)90[723:AOOTRI]2.0.CO;2 (  0) 0) |

| [3] |

薛大勇, 李红梅, 韩红香, 等. 红火蚁在中国的分布区预测[J]. 昆虫知识, 2005, 42(1): 57-60. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2005.01.015 (  0) 0) |

| [4] |

曾玲, 陆永跃, 何晓芳, 等. 入侵中国大陆的红火蚁的鉴定及发生为害调查[J]. 昆虫知识, 2005, 42(2): 144-148. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2005.02.007 (  0) 0) |

| [5] |

WANG L, LU Y Y, XU Y J, et al. The current status of research on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera:Formicidae) in mainland China[J]. Asian Myrmecol, 2013(5): 125-138. (  0) 0) |

| [6] |

陆永跃, 梁广文, 曾玲. 华南地区红火蚁局域和长距离扩散规律研究[J]. 中国农业科学, 2008, 41(4): 1053-1063. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2008.04.015 (  0) 0) |

| [7] |

VINSON S B. Impact of the invasion of the imported fire ant[J]. Insect Sci, 2013, 20(4): 439-455. DOI:10.1111/j.1744-7917.2012.01572.x (  0) 0) |

| [8] |

VINSON S B. Invasion of the red imported fire ant (Hymenoptera:Formicidae):Spread, biology, and impact[J]. Am Entomol, 1997, 43(1): 23-39. DOI:10.1093/ae/43.1.23 (  0) 0) |

| [9] |

陆永跃. 中国大陆红火蚁远距离传播速度探讨和趋势预测[J]. 广东农业科学, 2014, 41(10): 70-72. DOI:10.3969/j.issn.1004-874X.2014.10.017 (  0) 0) |

| [10] |

JONES T H, BLUM M S, FALES H M. Ant venom alkaloids from Solenopsis and Monorium species:Recent developments[J]. Tetrahedron, 1982, 38(13): 1949-1958. DOI:10.1016/0040-4020(82)80044-6 (  0) 0) |

| [11] |

MACCONNELL J G, BLUM M S, FALES H M. Alkaloid from fire ant venom:Identification and synthesis[J]. Science, 1970, 168(3933): 840-841. DOI:10.1126/science.168.3933.840 (  0) 0) |

| [12] |

MACCONNELL J G, BLUM M S, FALES H M. The chemistry of fire ant venom[J]. Tetrahedron, 1971, 27(6): 1129-1139. DOI:10.1016/S0040-4020(01)90860-9 (  0) 0) |

| [13] |

BLUM M S, WALKER J R, CALLAHAN P S, et al. Chemical, insecticidal and antibiotic properties of fire ant venom[J]. Science, 1958, 128(3319): 306-307. (  0) 0) |

| [14] |

MORRISON L W. Long-term impacts of an arthropod-community invasion by the imported fire ant, Solenopsis invicta[J]. Ecology, 2002, 83(8): 2337-2345. DOI:10.1890/0012-9658(2002)083[2337:LTIOAA]2.0.CO;2 (  0) 0) |

| [15] |

LECLERCQ S, THIRIONET I, BROEDERS F, et al. Absolute configuration of the solenopsins, venom alkaloids of the fire ants[J]. Tetrahedron, 1994, 50(28): 8465-8478. DOI:10.1016/S0040-4020(01)85567-8 (  0) 0) |

| [16] |

YU Y, WEI H, FADAMIRO H, et al. Quantitative analysis of alkaloidal constituents in imported fire ants by gas chromatography[J]. J Agr Food Chem, 2014, 62(25): 5907-5915. DOI:10.1021/jf501423y (  0) 0) |

| [17] |

马伏宁, 曾鑫年, 潘达强. 多后型红火蚁工蚁和蚁后毒液生物碱成分的比较[J]. 中国农学通报, 2009, 25(17): 57-61. (  0) 0) |

| [18] |

官迪, 廖晓兰, 陈立. 中国和美国红火蚁毒腺生物碱组分的比较分析[J]. 昆虫学报, 2013, 56(4): 365-371. (  0) 0) |

| [19] |

CHEN L, FADAMIRO H Y. Re-investigation of venom chemistry of Solenopsis fire ants:Ⅰ:Identification of novel alkaloids in S.richteri[J]. Toxicon, 2009, 53(5): 469-478. DOI:10.1016/j.toxicon.2008.12.019 (  0) 0) |

| [20] |

CHEN L, FADAMIRO H Y. Re-investigation of venom chemistry of Solenopsis fire ants:Ⅱ:Identification of novel alkaloids in S.invicta[J]. Toxicon, 2009, 53(5): 479-486. DOI:10.1016/j.toxicon.2009.01.016 (  0) 0) |

| [21] |

王芳. 主成分分析与因子分析的异同比较及应用[J]. 统计教育, 2003, 5(5): 14-17. (  0) 0) |

| [22] |

ASCUNCE M S, YANG C, OAKEY J, et al. Global invasion history of the fire ant Solenopsis invicta[J]. Science, 2011, 331(6020): 1066-1068. DOI:10.1126/science.1198734 (  0) 0) |

2015, Vol. 36

2015, Vol. 36