随着现代农业的快速发展,人们对耕作方式、施肥等日益关注,并将更多的注意力放在农业生产对土壤侵蚀与有机物质的消耗上,同时也加大了对土壤微生物的研究。土壤微生物区系是指在某一特定环境和生态条件下的土壤中所存在的微生物种类、数量以及参与物质循环的代谢活动强度[1]。土壤微生物是土壤生态系统中非常重要的生命有机体,具有种类繁多、数量巨大、分布复杂、功能多样等特征[2],土壤微生物的活动与人类生活和农业生产密切相关[3-5]。土壤中各种因素对微生物生态分布、生化特性以及对其功能起到影响和作用的同时,土壤微生物对植物的生长发育、土壤肥力和物质循环与能量转化也有调节作用,揭示了土壤发育的现状和趋向[6-7]。

施肥是影响土壤质量及其可持续利用最为深刻的农业措施之一[8-9]。目前,长期定位施肥试验被广泛用于评价不同施肥方式对农业生产及农田生态系统可持续发展的影响[10-13]。长期定位试验可以定向培育土壤,在研究土壤肥力演化、肥料效应、农田养分循环、施肥与环境的关系及土壤生物地球化学循环过程等方面具有重要的科学价值[14-16]。而对长期施肥下土壤微生物群落结构的研究则是目前植物营养学和土壤生态学的研究热点[17-21]。

本试验利用沈阳农业大学棕壤长期轮作施肥定位试验,研究了15种不同模式的长期定位施肥对土壤微生物及微生物量碳、氮、磷的影响,对全面了解科学配方施肥具有重要的现实意义,同时也为土壤诊断以及保护土壤良好的微生物群体结构和生态平衡提供科学的理论依据。

1 材料与方法 1.1 取样地点及土样处理试验地点选在沈阳农业大学棕壤长期轮作施肥定位试验站(北纬41°49′、东经123°34′),该试验点自1979年成立至今始终采用有机肥和无机肥不同配施和玉米-玉米-大豆轮作的耕作方式,具有时间和空间上的独特性,在研究长期肥料定位试验对土壤肥力性状和生物活性的影响方面具有重要的研究价值,有利于全面地了解农业生产的区域化特性。

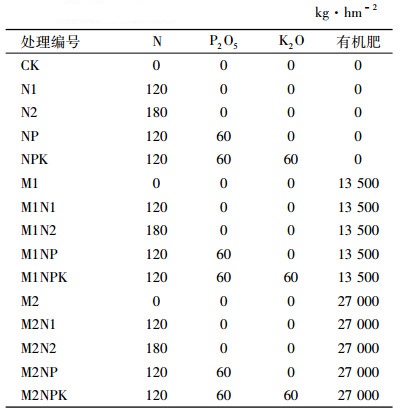

选用试验站的化肥区、低量有机肥区和高量有机肥区的15个处理(表 1)进行研究。于2014年9月中旬前后大豆收获后采样,按S型五点采样法,采集直径10 cm、深度5~20 cm作物根围土壤样品,每点取样3次。再用四分法混匀土样,去杂物,过60目,备用(样品保存于4 ℃冰箱)。

|

|

表 1 15个不同模式长期定位施肥量处理 Table 1 Fertilizer amounts of fifteen different long-term fertilization patterns |

土壤中细菌、真菌和放线菌数量的测定采用传统的稀释平板培养分离计数法[2]。土壤微生物的分离与记数采用选择性培养基,细菌采用牛肉膏蛋白胨琼脂培养基,真菌采用孟加拉红琼脂培养基,放线菌采用改良高氏1号培养基。测定土壤细菌时,采用10-5~10-9倍土壤稀释液;测定土壤放线菌时,采用10-3~10-7倍土壤稀释液;测定土壤真菌时,采用10-3~10-5倍土壤稀释液。

接种时,每个选择性培养基平板接入0.2 mL土壤稀释液,28 ℃保温培养。每个浓度设置3次重复。每天观察,待长出菌落后(真菌约5 d、细菌约3 d、放线菌约7 d),选择适合菌落计数的稀释度,算出同一个稀释度3个平板上的菌落平均数,微生物数量以每克干样品的菌落数表示(CFU·g-1)。

1.3 土壤微生物量的测定土壤微生物量碳(MBC)、氮(MBN)、磷(MBP)采用氯仿熏蒸提取法进行了测定[2]。称取土样进行熏蒸,样品重复3次,并设对照。熏蒸结束后,MBC、MBN均采用0.5 mol·L-1 K2SO4溶液提取,MBP采用0.5 mol·L-1 NaHCO3溶液提取,提取液与土壤的质量比为4:1。随后,在振荡机上振荡浸提30 min(25 ℃),3 000 r·min-1离心5 min,过滤(测定土壤微生物量磷采用无磷滤纸过滤),取滤液。同时做不加土壤的空白对照。MBC、MBN含量测定采用元素分析仪(德国铂悦BRUKER)。MBP含量测定:取土壤提取液25 mL,加2, 6-二硝基苯酚1~2滴,用3 mol·L-1的H2SO4溶液调至无色。回滴用1 mol·L-1的NaOH溶液。缓缓加入钼锑抗溶液5 mL,排除溶液中的全部CO2,加去离子水定容。静置1 h左右后,用分光光度计在880 nm波长下比色。另配制磷标准溶液,绘制标准曲线。

土壤含水量的测定:称5.0 g上述湿润土壤,放在铝盒中,在105 ℃烘箱中烘8 h,然后称其干质量。

1.4 数据分析所有数据为3次重复的平均值,采用Excel、SPSS11.5统计软件进行数据的处理与统计,差异显著性分析采用Duncan’s法和t检验。

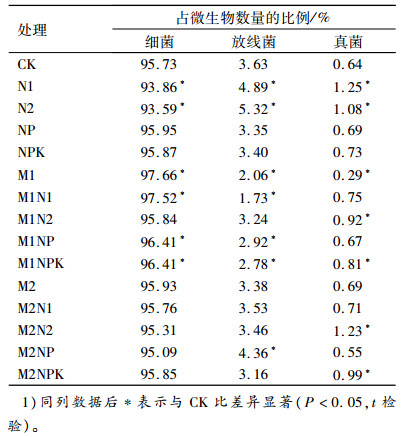

2 结果与分析 2.1 施肥对土壤微生物数量的影响土壤微生物种类和数量变化与土壤的孔隙度、酸碱度、有机质含量等理化性质等有很大关系。本试验发现,测定细菌数量的最适土壤浓度稀释液为10-5,测定放线菌数量的最适土壤浓度稀释液为10-4,测定真菌数量的最适土壤浓度稀释液为10-3。不同模式长期定位施肥处理的土壤中细菌、真菌、放线菌数量的差异见图 1。

|

图 1 不同模式长期定位施肥处理对土壤微生物数量的影响 Figure 1 Effects of different long-term fertilization patterns on soil microbial number 各图柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

细菌是土壤微生物中数量最多的组成部分。由图 1A可以看出,不同施肥条件下,土壤细菌数量差异明显,数量顺序为:低量有机肥区>高量有机肥区>配施无机肥区>对照>单施无机肥区,其中,长期不施肥的CK处理土壤细菌数量为4.75×106 CFU·g-1;M1处理土壤细菌数量最多,为12.50×106 CFU·g-1,比CK处理提高了163%;N2处理土壤细菌数量最少,为1.88×106 CFU·g-1,比CK处理减少了60%;各处理土壤细菌数量平均值为5.69×106 CFU·g-1;长期单施无机肥(N1、N2),对细菌有明显的抑制作用,会减少土壤细菌数量。长期配施无机肥(NP、NPK)土壤细菌数量显著高于单施无机肥(N1、N2),长期配施无机肥(NPK)土壤细菌数量比CK处理高24%;长期单施有机肥(M1、M2)土壤细菌数量最多,长期无机肥和有机肥配施,大部分处理细菌数量都高于CK处理;长期无机肥和有机肥的均衡配施(M1NPK、M2NPK)土壤细菌数量显著高于长期无机肥和有机肥失衡配施(M1N1、M1N2、M1NP、M2N1、M2N2、M2NP);长期增量施肥(N2、M2)比常量施肥(N1、M1)土壤细菌数量少。M1处理与无机肥的配施(M1N1、M1N2、M1NP、M1NPK)比M2处理与无机肥的配施(M2N1、M2N2、M2NP、M2NPK)更有利于土壤细菌数量的增加。

放线菌在土壤微生物中数量居中,由图 1B可以看出,不同施肥条件下,土壤放线菌数量变化没有细菌剧烈,数量顺序为:高量有机肥区>低量有机肥区>配施无机肥区>单施无机肥区,其中,长期不施肥的CK处理土壤放线菌数量为1.80×105 CFU·g-1;M2处理土壤放线菌数量最多,为2.87×105 CFU·g-1,比CK处理提高了59%;M1N1处理土壤放线菌数量最少,为1.07×105 CFU·g-1,比CK处理减少了41%;各处理土壤放线菌数量平均值为1.87×105 CFU·g-1。长期单施无机肥(N1、N2)会显著减少土壤放线菌数量,长期配施无机肥(NP、NPK)土壤放线菌数量与CK基本持平。长期单施有机肥(M1、M2)土壤放线菌数量显著高于大部分无机肥有机肥配施(M1N1、M1N2、M1NP、M1NPK、M2N1、M2N2、M2NPK),与M2NP基本持平。长期无机肥和有机肥的均衡配施(M1NPK、M2NPK)土壤放线菌数量显著高于长期无机肥和有机肥失衡配施(M1N1、M1N2、M2N1、M2N2)。长期增量施有机肥(M2)与常量施有机肥(M1)对土壤放线菌数量影响没有显著差异。M2处理与无机肥的配施处理中,M2N1、M2NP、M2NPK土壤放线菌数量高于M1处理与无机肥的配施(M1N1、M1NP、M1NPK)。

真菌在土壤微生物中的数量较少,由图 1C可以看出,不同施肥条件下,土壤真菌数量整体变化较小,其中,长期不施肥的CK处理土壤真菌数量为3.17×104 CFU·g-1;M2NPK处理土壤真菌数量最多,为7.33×104 CFU·g-1,比CK处理提高了131%;N2处理土壤真菌数量最少,为2.17×104 CFU·g-1,比CK处理减少了32%。各处理土壤真菌数量平均值为4.29×104 CFU·g-1。长期施用无机肥(N1、N2、NP)对土壤真菌数量影响不大,长期配施均衡无机肥(NPK)土壤真菌数量略高于CK处理。合理配施无机肥和有机肥(M1NPK、M2NPK)土壤真菌数量高于单施有机肥(M1、M2)或配施无机肥(NPK)。

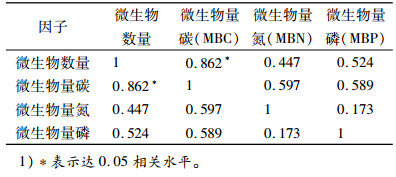

不同施肥条件对土壤各微生物的数量有一定影响,进而影响了各微生物所占的数量比例。由表 2可知,单施低量有机肥(M1)以及大部分无机肥配施低量有机肥(M1N1、M1NP、M1NPK),可增加细菌在土壤微生物数量的比例;单施或配施氮肥可增加真菌在土壤微生物数量的比例;单施和增量施氮肥可明显增加放线菌在土壤微生物数量的比例。真菌型土壤是土壤肥力衰竭的标志,细菌型土壤是土壤肥力提高的生物指标,由此可见,氮肥的施入可明显加速土壤肥力的流失,使土壤由细菌型向真菌型转变;而施用常量有机肥则会使土壤更加肥沃。

|

|

表 2 不同模式长期定位施肥处理对土壤细菌、放线菌、真菌数量比例的影响1) Table 2 Effects of different long-term fertilization patterns on proportions of bacteria, actinomycetes and fungi |

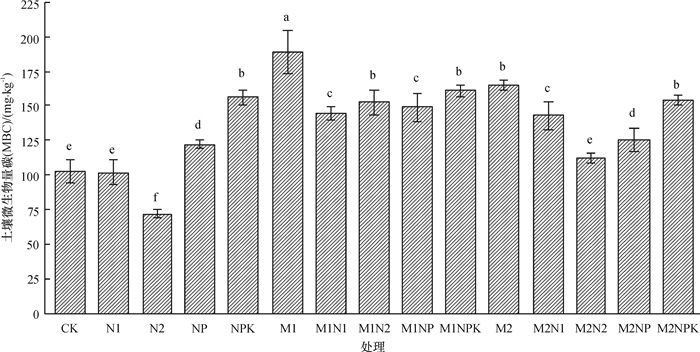

土壤微生物量碳(MBC)是土壤有机质中最活跃和最易变化的部分,是土壤有机碳的灵敏指示因子,也是土壤生物活性的标志。由图 2可以看出,不同施肥条件下,MBC含量差异明显,其大小顺序为:低量有机肥区>高量有机肥区、配施无机肥区>对照、单施无机肥区,除N1、N2、M2N2处理外,其他处理均高于CK处理。CK处理MBC含量为102.37 mg· kg-1;M1处理土壤MBC含量最多,为188.82 mg· kg-1,比CK处理提高了84%;N2处理MBC最少,为72.06 mg· kg-1,比CK处理减少了30%;各处理的土壤MBC平均值为136.87 mg· kg-1。长期单施有机肥M1的MBC含量明显高于其他处理。说明,长期向土壤施常量有机肥,可以提高MBC含量,从而有助于提高土壤肥力。合理配施无机肥(NP、NPK),其MBC含量明显高于单施无机肥(N1、N2)及CK处理,说明合理配施无机肥有利于提高MBC含量。长期单施有机肥(M1、M2),其MBC含量均高于无机肥和有机肥配施,且大部分处于显著水平,可见施用有机肥,在为土壤细菌补充有机碳源的同时,改善了土壤物理性状、刺激了土壤微生物的活性。

|

图 2 不同模式长期定位施肥处理土壤微生物量碳(MBC)含量 Figure 2 Microbial biomass C (MBC) of different long-term fertilization patterns 柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

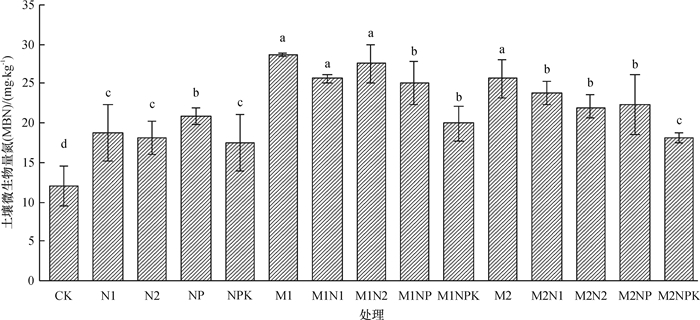

土壤微生物量氮(MBN)是构成生物体的最主要元素之一,在动植物生命活动中起着重要作用。由图 3可以看出,不同施肥条件下,MBN含量大小顺序为:有机肥区>无机肥区>对照。其中,CK处理的土壤MBN含量为12.03 mg· kg-1;M1处理的土壤MBN含量最多,为28.68 mg· kg-1,比CK处理提高了138%;除CK处理外,NPK处理MBN含量最少,为12.03 mg· kg-1,比CK处理提高了46%;各处理的土壤MBN平均值为21.76 mg· kg-1。长期施肥的处理显著高于CK处理,说明长期施肥可以显著提高MBN含量。长期施有机肥的土壤(M1、M2)MBN含量高于其他处理,说明长期向土壤施用有机肥可以提高MBN含量,从而有助于提高土壤肥力,这对调节土壤的氮素供应,提高氮肥利用率具有积极的意义。

|

图 3 不同模式长期定位施肥处理土壤微生物量氮(MBN)含量 Figure 3 Microbial biomass N (MBN) of different long-term fertilization patterns 柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

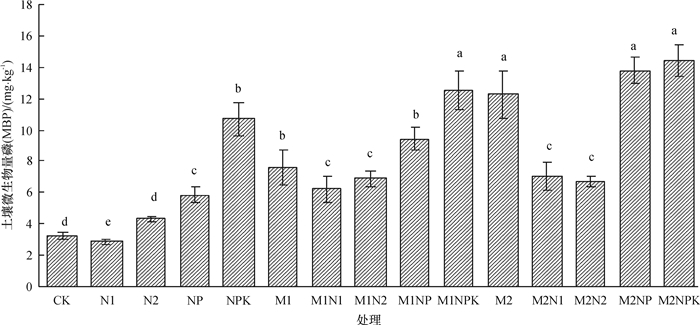

土壤中微生物量磷(MBP)含量较少,但是磷却是生物膜的重要组成之一。由图 4可以看出,MBP含量对环境条件非常敏感,施肥可不同程度地改变其含量。不同施肥条件下,MBP含量大小顺序大体为:高量有机肥区>低量有机肥区、配施无机肥区>对照、单施无机氮肥区。其中,CK处理MBP含量为3.25 mg· kg-1;M2NPK处理MBP含量最多,为14.49 mg· kg-1,比CK处理提高了345%;N1处理MBP含量最少,为2.94 mg· kg-1,比CK处理减少了10%;各处理的土壤MBP平均值为8.29 mg· kg-1。长期单施氮肥(N1)降低了MBP含量,这可能是因为氮肥的施用促进了作物生长,植物生长量增加,吸收了较多的磷,使土壤缺磷更加突出,生物可固定的磷素减少。施磷肥可提高MBP含量,说明施磷肥后土壤有效磷增加,一方面对作物的生长产生了积极的作用,另一方面对土壤生物也产生了直接或间接的影响,使更多的无机磷被同化固持到微生物体内。有机肥及有机无机肥配施对MBP含量增加作用更加显著,高量有机肥比低量有机肥增加更明显。因为有机肥不仅提供了增加微生物量的能量和营养,也促进了土壤通气性,使微生物大量繁殖将部分有机磷和矿化了的无机磷同化为MBP。此外,有机肥本身含有的微生物在施入土壤后会迅速增加,MBP含量也随之增加。有机肥与磷肥配施较单施有机肥土壤MBP含量增加幅度大,且达到了显著水平。可见,施用化学磷肥可一定程度地提高MBP含量,施有机肥是提高土壤微生物对养分固持能力的主要途径。

|

图 4 不同模式长期定位施肥处理土壤微生物量磷(MBP)含量 Figure 4 Microbial biomass P (MBP) of different long-term fertilization patterns 柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

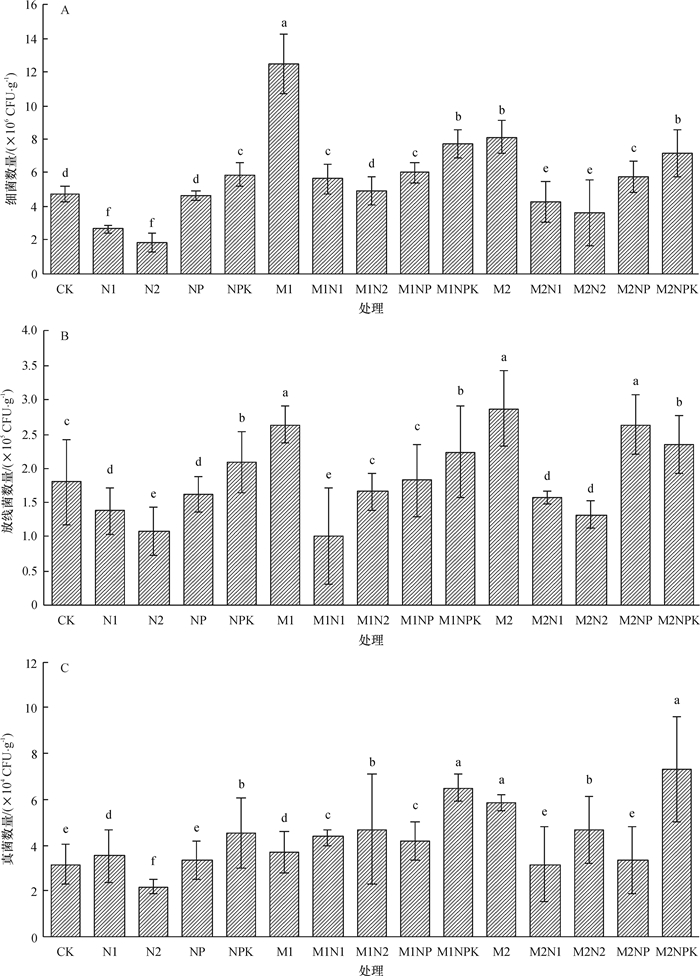

土壤微生物数量与MBC、MBN、MBP之间的相关系数见表 3。由表 3可以看出,MBC含量与土壤微生物数量呈显著正相关。MBC是土壤微生物基本结构的关键元素,所占比例最高,在单个微生物体MBC含量基本固定的情况下,MBC含量的高低直接反映微生物数量的多少。

|

|

表 3 土壤微生物数量与微生物量的相关性分析1) Table 3 Correlations between soil microbe quantity, MBC, MBN and MBP |

MBN、MBP含量与土壤微生物数量的相关性不显著,表明土壤微生物数量的变化对MBN、MBP含量的影响较小。MBN和MBP可能对土壤微生物结构、功能、活性等方面有更多的影响,MBN、MBP含量的多少主要是反映土壤中是否施用了氮、磷肥,施用氮、磷肥可促进土壤土壤微生物对氮、磷的同化与积累。

3 讨论与结论在本试验条件下,各模式长期定位施肥处理及CK的土壤微生物数量表现为:细菌>放线菌>真菌,细菌所占比例始终保持在95%左右,占主导地位,这与前人[3-4, 6]的结果基本相符。说明细菌是棕壤土壤微生物生命活动的主体,是土壤中有机质和养分分解的主要参与者。土壤微生物对于有机肥和无机肥的配施表现各异,其中,土壤细菌数量最大值出现在M1处理,土壤放线菌数量最大值出现在M2处理,土壤真菌数量最大值出现在M1NPK处理。不同施肥条件在改变土壤微生物数量的同时,也改变了微生物群落中各菌群的比例。因为施肥对不同土壤微生物的影响程度不同,其中,对细菌的影响最大,对真菌的影响相对比较小。

有机肥的施入可明显地增加土壤细菌、放线菌、真菌的数量,不均衡的施入无机肥对大部分土壤微生物有抑制作用,这与樊军等[3]和李秀英等[22]的试验结果存在细微出入,但整体趋势基本相同。可见, 科学、合理的施肥制度能明显改善土壤微生物群落的状况,增加微生物的数量和种类,从而使土壤理化性质和水肥条件等都得到改善,有利于农业生产性能的提高。

真菌型土壤是土壤肥力衰竭的标志,细菌型土壤是土壤肥力提高的生物指标。通过对各微生物数量比例的分析可知,氮肥的施入可明显加速土壤肥力的流失,使土壤由细菌型向真菌型转变;而科学施用合理量的有机肥则会使土壤更加肥沃,这与封海胜等[23]的观点一致。

在本试验条件下,不同模式长期定位施肥对土壤微生物量含量影响较大,施肥对微生物量的影响程度MBP>MBN>MBC。长期定位单施有机肥(M1、M2)可以显著提高MBC、MBN含量,而合理配施有机肥和无机肥(M1NPK、M2NPK)更有助于提高MBP含量。可见,施用有机肥,不仅改良了土壤的理化性质、改善了土壤微生物的生态结构、保持了土壤微生物的生态环境,同时提供了大量可供微生物繁殖的有机质和养分,促进了微生物的活动和繁殖,提高了微生物群落结构的丰富度,而微生物的大量繁殖又能更好地促进土壤中有机物的分解和转化,土壤微生物量也相应地得到了显著的提高,这与林新坚等[14]的试验结果基本相同。MBC是生命组成的主要部分,MBC含量与土壤微生物数量呈显著正相关。MBN、MBP含量随着氮、磷肥的施入,可明显地增加,尤其是磷肥的施入对MBP含量的增加尤为显著。这与王继红等[24]的试验结果完全相符。可见在合理范围内使用氮、磷肥,土壤中全氮、全磷的增加使得供给微生物同化和利用的土壤氮、磷源充裕,从而促进了微生物对于氮、磷的吸收。

综上所述,在未来农业的发展中,针对不同肥力性质的土壤,要选择科学合理的有机肥和无机肥的配施方案,以利于土壤生态环境的改善,增加土壤微生物数量和微生物量,从而减少人类农业耕作给自然环境带来的负面影响,这对于维持农业的可持续发展和土壤生态系统的平衡具有重要意义。

| [1] |

李阜棣. 土壤微生物学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1996.

(  0) 0) |

| [2] |

姚槐应, 黄昌勇. 土壤微生物生态学及其实验技术[J]. 北京:科学出版社, 2006, 5-6. (  0) 0) |

| [3] |

樊军, 郝明德. 长期轮作与施肥对土壤主要微生物类群的影响[J]. 水土保持研究, 2003, 10(1): 88-114. DOI:10.3969/j.issn.1005-3409.2003.01.026 (  0) 0) |

| [4] |

顾美英, 徐万里, 茆军, 等. 连作对新疆绿洲棉田土壤微生物数量及酶活性的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2009, 27(1): 1-5. (  0) 0) |

| [5] |

林葆, 林继雄, 李家康. 长期施肥的作物产量和土壤肥力变化[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1996, 1-179.

(  0) 0) |

| [6] |

王光华, 齐晓宁, 金剑, 等. 施肥对黑土农田土壤全碳、微生物量碳及土壤酶活性的影响[J]. 土壤通报, 2007, 38(4): 661-665. DOI:10.3321/j.issn:0564-3945.2007.04.009 (  0) 0) |

| [7] |

INSAM H, MITCHELL C C, DORMAAR J F. Relationship of soi1 mierobial biomass and activity with fertilization practice and crop yield of three ultisols[J]. Soil Biol Biochem, 1991, 23(5): 459-464. DOI:10.1016/0038-0717(91)90010-H (  0) 0) |

| [8] |

LEIGH R A, JOHNSTON A E. Long-term experiments in agricultural and ecological sciences[C]// Proceeding of a conference to celebrate the 150th anniversary of rothamsted experimental station. Cambridge: the UK at University Press, 1994: 14-17.

(  0) 0) |

| [9] |

赖庆旺, 李茶苟, 黄庆海. 红壤性水稻土无机肥连施与土壤结构特性的研究[J]. 土壤学报, 1992, 29(2): 168-185. (  0) 0) |

| [10] |

沈善敏. 国外的长期肥料试验:(一)[J]. 土壤通报, 1984, 15(2): 85-91. (  0) 0) |

| [11] |

沈善敏. 国外的长期肥料试验:(二)[J]. 土壤通报, 1984, 15(2): 134-138. (  0) 0) |

| [12] |

沈善敏. 土壤科学与农业持续发展[J]. 土壤学报, 1994, 31(2): 113-118. (  0) 0) |

| [13] |

沈善敏. 长期土壤肥力试验的科学价值[J]. 植物营养与肥料学报, 1995, 1(1): 1-7. DOI:10.3321/j.issn:1008-505X.1995.01.001 (  0) 0) |

| [14] |

林新坚, 王飞, 蔡海松, 等. 不同有机肥源对土壤微生物生物量及花生产量的影响[J]. 中国生态农业学报, 2009, 17(2): 235-238. (  0) 0) |

| [15] |

何晓雁, 郝明德, 李慧成, 等. 黄土高原旱地小麦施肥对产量及水肥利用效率的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2010, 16(6): 1333-1340. (  0) 0) |

| [16] |

徐明岗, 梁国庆, 张夫道. 中国土壤肥力演变[M]. 北京: 中国农业科学出版社, 2006.

(  0) 0) |

| [17] |

DICKR P, RASMUSSEN P E, KERLE E A. Influence of long-term residue management on soil enzyme activity in relation to soil chemical properties of a wheat-fallow system[J]. Biol Fert Soils, 1988, 6(2): 159-164. (  0) 0) |

| [18] |

ELFSTRAND S, HEDLUND K, MARTENSSON A. Soil enzyme activities, microbial community composition and function after 47 years of continuous green manuring[J]. Appl Soil Ecol, 2007, 35(3): 610-621. DOI:10.1016/j.apsoil.2006.09.011 (  0) 0) |

| [19] |

PETRA M, ELLEN K, BERND M. Structure and function of the soil microbial community in a long-term fertilizer experiment[J]. Soil Biol Biochem, 2003, 35(3): 453-461. DOI:10.1016/S0038-0717(02)00297-3 (  0) 0) |

| [20] |

赵立勇, 韩晓日, 杨劲峰, 等. 长期定位施肥对作物产量及土壤有效养分的影响[J]. 杂粮作物, 2008, 28(1): 45-48. DOI:10.3969/j.issn.2095-0896.2008.01.020 (  0) 0) |

| [21] |

庄岩, 吴凤芝, 杨阳, 等. 轮套作对黄瓜土壤微生物多样性及产量的影响[J]. 中国农业科学, 2009, 42(1): 204-209. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2009.01.025 (  0) 0) |

| [22] |

李秀英, 赵秉强, 李絮花, 等. 不同施肥制度对土壤微生物的影响及其与土壤肥力的关系[J]. 中国农业科学, 2005, 38(8): 1591-1599. DOI:10.3321/j.issn:0578-1752.2005.08.014 (  0) 0) |

| [23] |

封海胜, 万书波, 左学青, 等. 花生连作土壤及根际主要微生物类群的变化及产量的相关[J]. 花生科技, 1999(增刊): 277-283. (  0) 0) |

| [24] |

王继红, 刘景双, 于君宝, 等. 氮磷肥对黑土玉米农田生态系统土壤微生物量碳、氮的影响[J]. 水土保持, 2004, 18(1): 35-38. (  0) 0) |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37