2. 中国科学院 环江喀斯特农业生态试验站,广西 环江 547100

2. Huanjiang Station of Karst Eco-system, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China

土壤活性有机碳是对植物和微生物活性较高的土壤碳素,占土壤有机碳比例较小但周转速率较快,是有机碳的重要组成部分[1-3]。活性有机碳组成以微生物量碳、可溶性有机碳和易氧化有机碳为主,对植物养分供应有最直接作用,对环境变化最敏感,可以指示土壤有机质的早期变化,但并不能为土壤真正固定[4]。土壤碳库管理指数最早由Lefroy等[5]提出,是表征土壤碳变化的量化指标,可用来监测土壤碳库动态的有效性[6]。施肥等农业管理措施直接或间接地调控土壤有机质的输入,并影响土壤有机碳的积累和矿化[7]。研究土壤有机碳在施肥条件下的动态机制对土壤活性碳库的形成和实现土壤有机碳库的正向培育具有重要意义。大量研究表明,长期施用有机肥可显著地提高土壤活性有机碳含量和碳库管理指数,单施有机肥或化肥与有机肥配施比单施化肥效果更为显著。沈宏等[8]长期施肥对农田土壤碳库的影响试验表明,连续施入有机肥或者有机无机肥配施,土壤有机碳与活性有机碳含量呈明显上升趋势。宇万太等[9]研究结果显示,长期施用循环肥配合均衡化肥处理的土壤有机碳、易氧化有机碳、水溶性有机碳、微生物量碳含量及碳库管理指数明显高于对照处理的土壤。可见,只有重视有机肥的施用,才能提高土壤肥力,使土壤碳库保持健康状态,有利于土壤的可持续利用。

喀斯特地区土壤土层较浅,生态环境脆弱,土壤有机碳易受土地利用的变化以及耕作、施肥等活动的影响[10-11]。广西峰丛洼地区属于典型的喀斯特地区,根据调查,该地区农业生产中肥料投入少且品种单一,以氮肥为主,有机肥施用不足,且有机肥和化肥配施也不多见。针对喀斯特地区有机肥和化肥配施对土壤活性有机碳组分和碳库管理指数影响的研究鲜见报道,本研究选用在广西较普遍的2种有机肥料(秸秆和牛粪)与化肥配施,通过对土壤有机碳各组分和碳库管理指数的测定,了解长期定位条件下不同施肥处理对土壤有机碳组分和碳库管理指数的影响以及它们之间的关系,以期为桂西北喀斯特地区有机肥资源的合理利用和农业固碳减排提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 试验地点和材料本研究长期定位施肥试验(2006年建立)设在中国科学院环江野外观测站核心试验区内。供试土壤为棕色石灰土,定位施肥试验建立前土壤基本理化性质为:pH 7.57,有机C 19.93 g·kg-1,全N 1.70 g·kg-1,全P 1.00 g·kg-1和全K 9.12 g·kg-1。

种植的作物:玉米Zea mays L.品种为瑞单8号;大豆Glycine max (L.) Merr品种为桂春5号。

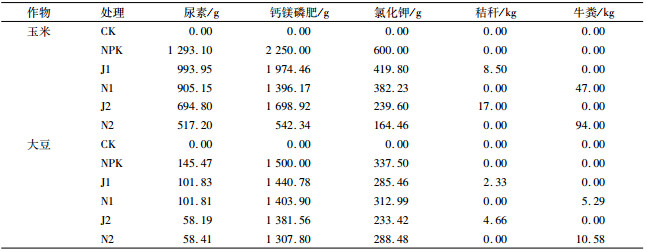

1.2 方法 1.2.1 小区试验采用“春玉米套作夏大豆”的种植模式,设6个处理,分别为不施肥(CK)、单施化肥(NPK)、70%化肥+30%秸秆(J1)、70%化肥+30%牛粪(N1)、40%化肥+60%秸秆(J2)和40%化肥+60%牛粪(N2)。各施肥处理的NPK养分施用量相同,玉米施肥量为N 200 kg·hm-2、P2O5 90 kg·hm-2和K2O 120 kg·hm-2,大豆施肥量为N 22.5 kg·hm-2、P2O5 60 kg·hm-2和K2O 67.5 kg·hm-2。每个处理重复4次,共24个小区,每小区面积30 m2(4.0 m×7.5 m)。秸秆来源于当地,种植大豆时用玉米秸秆,种植玉米时用大豆秸秆,秸秆收获后收集地上部分,切段(长度约1 cm)施用,牛粪来源于环江县肯福菜牛养殖厂,堆沤后施用。牛粪N、P2O5和K2O质量分数按0.383%、0.218%和0.278%计算;大豆秸秆N、P2O5和K2O质量分数按1.633%、0.389%和1.272%计算;玉米秸秆N、P2O5和K2O质量分数按0.869%、0.305%和1.340%计算。有机肥用量以N含量为基础进行计算。试验所用化肥为尿素[w (N)46.4%]、钙镁磷肥[w (P2O5)12%]和氯化钾[w(K2O)60%]。种植玉米时,N肥分别作基肥在播种前施用、6~8片叶时(株高约50 cm)进行第1次追肥、抽穗时进行第2次追肥,基肥和2次追肥比例分别为65%、23%和12%;K肥作基肥在播种前施用、追肥在6~8片叶时(株高约50 cm)进行,基肥和追肥比例为70%和30%。种植大豆时,N、K肥基肥和追肥比例均为70%和30%,基肥在播种前施用,追肥在6~8片叶时(约50 cm高)进行。所有磷肥和有机肥全部作基肥。玉米/大豆套作土壤每年各处理施肥见表 1。

|

|

表 1 种植玉米或大豆不同处理的小区肥料用量 Table 1 Fertilizer amounts for planting maize or soybean in each plot |

试验在2013和2014年进行。2013年玉米于3月14日播种,8月15日收获;大豆于6月9日播种,10月16日收获;土样于10月21日采集,当天阴,温度21~26 ℃。2014年玉米于3月12日播种,7月22日收获;大豆于6月25日播种,10月15日收获;土样于11月10日采集,当天小雨,温度16 ~24 ℃。玉米种植密度为5万株·hm-2。玉米采用起垄种植,垄宽1 m,垄上种植1行玉米,每小区共3行。穴播方式进行播种,每穴保苗2棵,穴距30~40 cm。大豆通常在玉米采收前20 d左右套种在玉米行的两侧,采用穴播方式,穴距20~25 cm,每穴保苗2~3株,一般保苗10万株·hm-2。各处理除施肥不同外,其他农艺措施与当地农业生产相同。

1.2.2 样品采集与测定分别在2013和2014年玉米/大豆试验后采集土样。各小区用五点采样法采集0~20 cm土层土样,混合均匀后风干磨土,分别过20和60目筛备用。

土壤有机碳(SOC)测定采用重铬酸钾容量法-外加热法[12]。微生物量碳(MBC)采用三氯甲烷熏蒸提取,碳自动分析仪测定[13]。可溶性有机碳(DOC)的测定方法与MBC中不熏蒸土样浸提测定方法相同。易氧化有机碳(ROC)采用高锰酸钾氧化法测定[14]。

1.2.3 数据分析采用Excel2003和SPSS18.0进行数据分析,采用Duncan’s法进行多重比较。

土壤碳库管理指数以不施肥土壤作为参考,计算方法如下[6]:

碳库管理指数(CPMI)=碳库指数(CPI)×碳库活度指数(AI)×100;CPI=样本土壤有机碳含量/参考土壤有机碳含量;AI=样本土壤碳库活度/参考土壤碳库活度;碳库活度=活性有机碳含量/非活性有机碳含量;非活性有机碳含量=有机碳含量-活性有机碳含量。

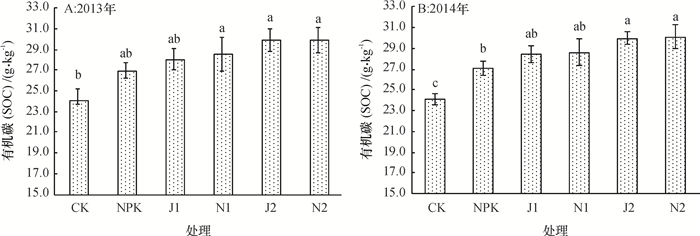

2 结果与分析 2.1 施肥对玉米/大豆套作土壤有机碳含量的影响如图 1所示,2013年土壤有机碳(SOC)质量分数在24.13~29.95 g·kg-1之间,土壤SOC含量顺序为N2>J2>N1>J1>NPK>CK。与CK相比,各施肥处理土壤SOC含量均有提高,N1、J2和N2处理分别比CK提高了18.23%、24.07%和24.11%,与CK差异达显著水平;NPK和J1处理土壤SOC含量比CK提高了11.56%和16.12%,但与CK差异不显著。各配施处理与NPK处理的土壤SOC含量没有显著差异,说明施肥均可提高土壤SOC含量,有机肥和化肥配施与单施化肥对于提高土壤SOC含量没有显著差别。效果最好的2个处理是J2和N2,二者间土壤SOC质量分数仅相差0.01 g·kg-1。2014年各处理土壤SOC质量分数在24.11 ~30.11 g·kg-1之间;与CK相比,各施肥处理均显著地提高了土壤SOC含量,其中NPK处理的土壤SOC含量增加12.11%;与NPK相比,J2和N2处理的土壤SOC含量显著增加,J1和N1处理的土壤SOC含量与NPK没有显著差异。与2013年相比,除CK土壤SOC质量分数下降0.02 g·kg-1外,NPK、J1、N1、J2和N2处理的土壤SOC质量分数分别提高0.11、0.44、0.05、0.02和0.16 g·kg-1,土壤SOC含量顺序与2013年一致,效果最好的处理是N2。表明低量化肥配施高量有机肥对提高土壤SOC含量效果较好;相同条件下,配施牛粪比配施秸秆对提高土壤SOC含量效果更好。

|

图 1 2013—2014年不同处理长期施肥对土壤有机碳含量(SOC)的影响 Figure 1 Effects of long-term fertilizations of different treatments on soil organic carbon (SOC) from 2013 to 2014 各图中柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

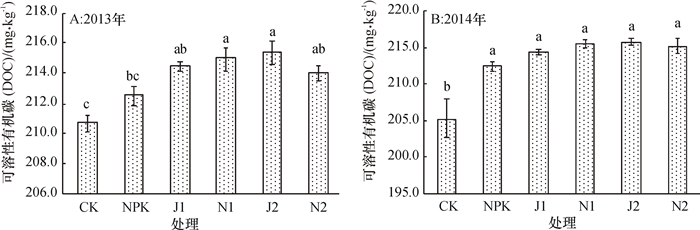

2013年土壤可溶性有机碳(DOC)质量分数在211.2 ~215.8 mg·kg-1之间。土壤DOC含量排序为J2>N1>J1>N2>NPK>CK,效果最好的是J2处理。与CK相比,各配施处理均显著地提高了土壤DOC含量;NPK土壤DOC含量与CK无显著差异。与NPK相比,J2与N1处理显著地提高了土壤DOC含量,J1和N2处理土壤DOC与NPK无显著差异。与CK相比,2014年各施肥处理均显著地提高了土壤DOC质量分数,以J2最高(216.6 mg·kg-1),N1次之(216.3 mg·kg-1)。不同施肥处理间土壤DOC含量差异不显著(图 2)。

|

图 2 2013—2014年不同处理长期施肥对可溶性有机碳含量(DOC)的影响 Figure 2 Effects of long-term fertilizations of different treatments on dissolved organic carbon (DOC) in soil from 2013 to 2014 各图中柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

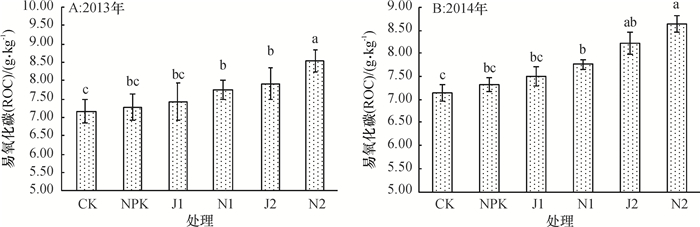

图 3表明,2013年不同处理土壤易氧化有机碳(ROC)质量分数在7.16~8.54 g·kg-1之间,顺序为N2>J2>N1>J1>NPK>CK。与CK相比,N1、J2和N2可显著提高土壤ROC含量,J1和NPK处理土壤ROC含量虽然也有提高,但与CK差异不显著。与NPK相比,N2显著提高了土壤ROC含量,其余配施处理与NPK没有显著差异。说明施肥尤其是有机肥可提高土壤ROC含量,随着有机肥配比增大,土壤ROC含量有所增加。化肥配施牛粪比化肥配施秸秆更能增加土壤ROC含量,N2土壤ROC含量最高,比CK增加了19.27%。

|

图 3 2013—2014年不同处理长期施肥对土壤易氧化有机碳含量(ROC)的影响 Figure 3 Effects of long-term fertilizations of different treatments on readily oxidizable organic carbon (ROC) in soil from 2013 to 2014 各图中柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

2014年各处理土壤ROC质量分数在7.14~8.63 g·kg-1之间。与2013年相比,2014年各施肥处理土壤ROC含量均有所增加。与CK相比,各施肥处理土壤ROC含量均有提高,其中N1、J2和N2处理显著地提高了土壤ROC含量,J1和NPK处理土壤ROC含量与CK相比没有显著差异。与NPK相比,各配施处理中仅N2处理土壤ROC含量显著提高,其余配施处理与NPK没有显著差异。

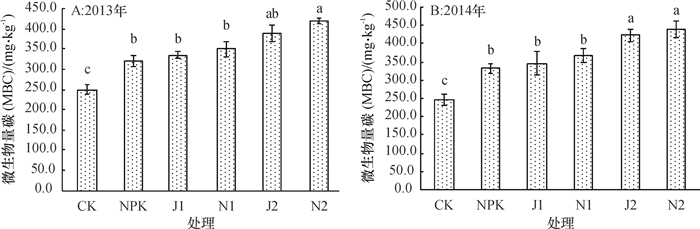

2.2.3 微生物量碳图 4表明,2013年各施肥处理均显著地提高了土壤微生物量碳(MBC)含量,含量顺序为N2>J2>N1>J1>NPK>CK。与CK相比,各施肥处理土壤MBC提高了28.02%~68.25%,差异显著;与NPK处理相比,化肥与有机肥配施均提高了土壤MBC含量,以N2处理效果最好,且差异达到显著水平。高量有机肥处理的土壤MBC含量高于低量有机肥处理;配施牛粪处理的土壤MBC含量比配施秸秆处理的要高。

|

图 4 2013—2014年不同处理长期施肥对土壤微生物量碳含量(MBC)的影响 Figure 4 Effects of long-term fertilizations of different treatments on microbial biomass carbon content (MBC) in soil from 2013 to 2014 各图中柱子上凡是有一个相同小写字母者,表示处理间差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。 |

2014年各施肥处理均显著地提高了土壤MBC含量,土壤MBC含量顺序为N2> J2> N1> J1> NPK>CK,与2013年趋势一致。与2013年相比,各施肥处理土壤MBC含量均有不同程度的提高。与CK相比,各施肥处理土壤MBC含量提高了35.51%~79.18%,差异显著。J2和N2处理的土壤MBC含量显著高于NPK,J1和N1处理土壤MBC含量与NPK没有显著差异。说明高量有机肥配施化肥可显著地提高土壤MBC含量,相同条件下,化肥配施牛粪处理土壤MBC含量比化肥配施秸秆效果要好。

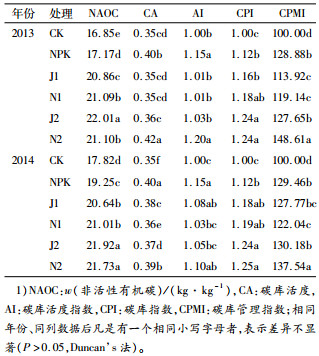

2.3 施肥对玉米/大豆套作土壤碳库管理指数的影响表 3表明,2013年不同处理非活性有机碳(NAOC)含量排序为J2>N2>N1>J1>NPK>CK。与CK相比,施肥显著地提高了土壤NAOC含量,增幅为13.76%~30.62%。不同施肥处理碳库活度(CA)和碳库活度指数(AI)顺序均为:N2>NPK>J2>N1=J1=CK。与CK相比,NPK、J2和N2的CA分别提高了14.28%、2.86%和20.00%,对应的AI分别提高了15.00%、3.00%和20.00%。不同处理碳库指数(CPI)顺序为N2=J2>N1>J1>NPK>CK;与CK相比,NPK、J1、N1、J2和N2的CPI分别提高了12.00%、16.00%、18.00%、24.00%和24.00%。不同处理碳库管理指数(CPMI)顺序为:N2>NPK>J2>N1>J1>CK;与CK相比,各施肥处理均显著地提高了土壤CPMI,NPK、J1、N1、J2和N2处理分别提高了28.88%、13.92%、19.14%、27.65%和48.61%;与NPK相比,N2处理的土壤CPMI显著提高。

|

|

表 3 不同处理长期施肥对土壤碳库管理指数的影响1) Table 3 Effects of long-term fertilizations of different treatments on carbon pool management index |

2014年,不同处理NAOC含量排序为J2>N2>J1>N1>NPK>CK,其中J2处理的土壤NAOC质量分数为21.92 g·kg-1,比CK提高了23.00%。不同施肥处理的CA和AI大小顺序均为:NPK>N2>J1>J2>N1>CK;与CK相比,NPK、J1、N1、J2和N2的CA分别提高了14.28%、8.57%、2.86%、5.71%和11.43%,对应的AI分别提高了15.00%、8.00%、3.00%、5.00%和10.00%。不同处理的CPI大小顺序为N2>J2>N1>J1>NPK>CK;与CK相比,NPK、J1、N1、J2和N2的CPI分别提高了12.00%、18.00%、19.00%、24.00%和25.00%。不同处理的CPMI大小顺序为:N2>J2>NPK>J1>N1>CK;与CK相比,NPK、J1、N1、J2和N2的CPMI分别提高了29.46%、27.77%、22.04%、30.18%和37.54%。施肥显著地提高了土壤CPMI,其中N2效果最明显且显著高于NPK,与2013年的结果类似。表明施化肥和有机肥均能明显地提高土壤碳库管理指数,化肥配施较高比例的牛粪效果最显著。

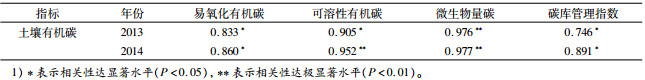

2.4 相关性分析土壤有机碳与土壤微生物量碳、可溶性有机碳、易氧化有机碳含量以及碳库管理指数之间具有显著或极显著的相关关系(表 4),表明土壤有机碳与土壤有机碳各组分以及碳库管理指数之间有密切相关,利用土壤有机碳组分和碳库管理指数可以很好地表征土壤有机碳含量的变化。

|

|

表 4 土壤有机碳含量与有机碳组分及碳库管理指数间的相关性1) Table 4 Correlations between soil organic carbon content and fraction of active organic carbon and carbon pool management index in soil |

土壤有机碳(SOC)是土壤肥力的核心。SOC能够提高土壤养分,改善土壤肥力,还能增加土壤持水量。不同土壤管理措施,如轮作、施肥或耕作等均可影响SOC的水平[15]。施肥主要通过2个方面影响SOC:一是改善土壤养分情况,促进植物根系和地上部分的生长,使进入土壤的有机残体归还量增加;二是影响土壤微生物的种群结构、数量和活性,进而影响土壤有机碳的矿化过程[16]。此外,有机肥自身含有的有机碳对提高SOC含量具有显著作用。本研究中,不施肥土壤同样会有作物残茬进入土壤,但因为土壤湿度较大,质地黏重,有机质主要由厌气微生物分解,速度慢且不彻底,这可能是造成不施肥土壤6~7年后土壤有机质有所增加的原因。与CK相比,NPK处理SOC含量有所增加,但并不总是达到显著水平,原因可能是施化肥增加了残茬的生物量。化肥与有机肥配施比单施化肥对于增加SOC含量效果更好,且随着施入的有机肥配比增加,对SOC含量有显著影响。综合2年的结果发现,SOC含量总变化趋势为配施高量有机肥>配施低量有机肥>全化肥>对照,这与韩晓日等[17]的研究结果一致。韩晓日等[17]对棕壤27年施肥的研究表明,除对照处理外,其他施肥处理SOC含量均高于试验前;对照处理SOC含量下降的原因是对照土壤不施肥,土壤有机质平衡出现亏缺,不能维持之前的水平。张永全等[18]研究也表明,有机肥配施氮肥处理小麦/玉米轮作土壤SOC含量显著高于单施氮肥。本研究中配施牛粪效果好于配施秸秆,与刘淑霞等[19]的研究结果一致。

3.2 施肥增加了玉米/大豆套作土壤活性有机碳组分含量活性有机碳在SOC中所占比例不高,但却是反映土壤质量变化的一个敏感指标。不同的施肥方式均能提高土壤固碳能力和有机碳的稳定性、提高活性有机碳在总有机碳中的贡献率,且以有机肥配施化肥效果最好,单施有机肥次之[20]。

土壤中的可溶性有机碳(DOC)是土壤有机碳中非常活跃的部分,可用来反映环境条件的变化。倪进治等[21]研究表明,红砂土中加入稻草秸秆和猪粪后,DOC含量与对照相比有较大幅度的提高。杨长明等[22]指出,与单施化肥相比,秸秆或厩肥与化肥配施均能增加土壤DOC含量。本试验也表明,不同比例的有机肥和化肥配施均能显著地提高土壤DOC含量。Sinsabaugh等[23]研究发现,森林系统施用NaNO3后DOC含量显著提高,推测是氮肥施入后氧化酶活性降低所致。但是也有研究表明,单施化肥处理并不能提高土壤DOC含量。Cronan等[24]发现在森林土壤中施加氮肥(NH4Cl),DOC释放速率降低了20%。本试验2013年NPK处理的土壤DOC含量和CK没有显著差异,2014年则显著提高,原因在于2014年不施肥的土壤DOC含量出现了明显的下降,而施化肥的土壤DOC含量与2013年没有明显变化,这与李玲等[25]研究的结果一致。

土壤易氧化有机碳(ROC)在指示土壤质量和肥力变化时比总有机碳更灵敏,能够及时反映土壤肥力和物理性质的变化[15]。王艳等[26]研究表明,长期施用有机肥能显著提高0~60 cm各层土壤ROC含量,且有机肥和氮磷钾肥配施效果更佳。张春霞等[27]研究也表明,有机肥或有机无机配施降低了有机质的氧化稳定性,能明显提高土壤ROC含量和肥力水平。杨长明等[22]研究结果显示,有机无机肥配施较单施化肥的土壤ROC含量增加了23.8%。本研究中N1、J2和N2均显著地提高了土壤ROC含量,N2含量最高且显著高于NPK。可见施用有机肥尤其是高量有机肥配施低量化肥是增加土壤ROC含量的重要措施。

土壤微生物量碳(MBC)的消长反映了微生物利用土壤碳源进行自身细胞构建、繁殖以及微生物细胞解体使有机碳矿化的过程。韩晓日等[17] 27年的长期定位试验表明,有机肥处理的土壤MBC含量最高,化肥处理次之,无肥处理最低。李玲等[25]研究表明,施肥处理下红壤丘陵农田土壤MBC含量总体保持增加趋势,单施化肥和氮磷肥配施稻草处理的土壤MBC含量显著高于不施肥的对照,平均增幅分别为16.1%和33.5%。化肥效果不及有机肥的原因在于2个方面:一是长期使用酸性或生理酸性肥料导致土壤pH下降,减弱了微生物的生命活动;二是长期施用化肥,特别是氮肥,加快了土壤原有的有机碳消耗,使有机碳总量减少[28]。本试验结果也表明,施肥能显著提高土壤MBC含量,增幅达28.02%~79.18%,尤其是低量化肥与高量有机肥配施显著地提高了土壤MBC含量。2014年相同施肥处理下土壤MBC含量均高于2013年,表明长期定位施肥特别是有机肥的施入能提高土壤MBC含量的变化。

本研究中,2013和2014年SOC含量与ROC、DOC、MBC含量均呈显著或极显著正相关性,其中SOC含量与ROC、MBC含量的相关达到显著或极显著水平,这与前人研究结果[29]相似。说明各活性有机碳组分能很好地反映SOC、DOC和MBC含量的变化。

3.3 施肥提高了玉米/大豆套作土壤碳库管理指数土壤碳库管理指数(CPMI)为培肥地力、增加土壤活性碳含量提供了具体的指标要求,可以及时准确地进行土壤碳库动态监测。大量研究表明,施有机肥或化肥与有机肥配施可以提高CPMI,改善土壤质地、培肥地力。张贵龙等[30]研究表明,施有机肥土壤CPMI比不施肥的增加了31.79%。王晶等[31]的研究表明,以休闲土壤(每年不耕作不施肥但除草)作为参考,不施肥土壤CPMI显著降低了10.6%,单施化肥或有机肥化肥配施土壤CPMI提高了0.48%~10.44%,均达显著水平,有机肥所占配比越高,土壤CPMI越大。本试验中各施肥处理均有效地提高了CPMI,但单施化肥与化肥有机肥配施之间差异并不显著。2年的CPMI顺序大致为:高量有机肥>全化肥>低量有机肥>不施肥。配施低量有机肥处理与全化肥处理相比,CPMI下降,可能是因为喀斯特地区土壤贫瘠,等量肥料投入时全化肥肥效快,当年还田的植物残体多,SOC含量增加。

3.4 结论与不施肥相比,施肥处理提高了土壤有机碳、易氧化有机碳、可溶性有机碳和微生物量碳含量,化肥与有机肥配施效果要优于单施化肥,其中以40%化肥与60%牛粪配施效果最好。土壤有机碳含量与易氧化有机碳、可溶性有机碳和微生物量碳含量呈显著或极显著的正相关关系;施肥提高碳库管理指数,以40%化肥与60%牛粪配施处理最高。有机碳与碳库管理指数呈显著的正相关关系。综上所述,玉米/大豆套作下,40%化肥与60%牛粪配施是提高桂西北喀斯特地区土壤活性有机碳组分和碳库管理指数的最佳方案。

| [1] |

MCLAUCHLAN K K, SARAH E, HOBBIE. Comparison of labile soil organic matter fractionation techniques[J]. Soil Sci Soc Am J, 2004, 68: 1616-1625. DOI:10.2136/sssaj2004.1616 (  0) 0) |

| [2] |

ALVAREZ R, ALVAREZ C R. Soil organic matter pools and their associations with carbon mineralization kinetics[J]. Soil Sci Soc Am J, 2000, 64: 184-189. DOI:10.2136/sssaj2000.641184x (  0) 0) |

| [3] |

沈宏, 曹志洪, 胡正义. 土壤活性有机碳的表征及其生态效应[J]. 生态学杂志, 1999, 18(3): 32-38. DOI:10.3321/j.issn:1000-4890.1999.03.008 (  0) 0) |

| [4] |

佟小刚. 长期施肥下我国典型农田土壤有机碳库变化特征[D]. 北京: 中国农业科学院, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82101-2008130425.htm

(  0) 0) |

| [5] |

LEFROY R D, BLAIR G J, STRONG W M. Changes in soil organic matter with cropping as measured by organic carbon fractions and 13C natural isotope abundance[J]. Plant Soil, 1993(155/156): 399-402. (  0) 0) |

| [6] |

徐明岗, 于荣, 孙小凤, 等. 长期施肥对我国典型土壤活性有机质及碳库管理指数的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2006, 12(4): 459-465. DOI:10.3321/j.issn:1008-505X.2006.04.001 (  0) 0) |

| [7] |

SANJAY K G, JULIE G L, JOHN M D. Soil organic carbon and nitrogen stocks in Nepal long-term soil fertility experiments[J]. Soil Till Res, 2009, 106: 95-103. DOI:10.1016/j.still.2009.10.003 (  0) 0) |

| [8] |

沈宏, 曹志洪, 徐志红. 施肥对土壤不同碳形态及碳库管理指数的影响[J]. 土壤学报, 2000, 37(2): 166-173. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.2000.02.003 (  0) 0) |

| [9] |

宇万太, 赵鑫, 马强, 等. 长期定位试验下施肥对潮棕壤活性碳库及碳库管理指数的影响[J]. 土壤通报, 2008, 39(3): 539-544. DOI:10.3321/j.issn:0564-3945.2008.03.016 (  0) 0) |

| [10] |

兰安军, 张百平, 熊康宁. 黔西南脆弱喀斯特生态环境空间格局分析[J]. 地理研究, 2003, 22(6): 733-742. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2003.06.008 (  0) 0) |

| [11] |

刘芳, 王世杰, 刘元生, 等. 喀斯特石漠化过程土壤质量变化及生态环境影响评价[J]. 生态学报, 2005, 25(3): 639-644. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2005.03.035 (  0) 0) |

| [12] |

鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000.

(  0) 0) |

| [13] |

吴金水, 林启美, 黄巧云, 等. 土壤微生物生物量测定方法及其应用[M]. 北京: 气象出版社, 2006.

(  0) 0) |

| [14] |

BLAIR G J, LEFORY R D. Soil C fractions based on their degree of oxidation and the development of a C management index for agricultural systems[J]. Aust J Agric Res, 1995, 46: 1459-1466. DOI:10.1071/AR9951459 (  0) 0) |

| [15] |

李平儒, 任卫东, 李志军, 等. 长期施肥管理对塿土全碳和易氧化有机碳的影响[J]. 西北农业学报, 2010, 19(12): 194-201. (  0) 0) |

| [16] |

王玲莉, 韩晓日, 杨劲峰, 等. 长期施肥对棕壤有机碳组分的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2008, 14(1): 79-83. DOI:10.3321/j.issn:1008-505X.2008.01.013 (  0) 0) |

| [17] |

韩晓日, 苏俊峰, 谢芳, 等. 长期施肥对棕壤有机碳及各组分的影响[J]. 土壤通报, 2008, 39(4): 730-733. DOI:10.3321/j.issn:0564-3945.2008.04.003 (  0) 0) |

| [18] |

张永全, 寇长林, 马政华, 等. 长期有机肥与氮肥配施对潮土有机碳和有机氮组分的影响[J]. 土壤通报, 2015, 46(3): 584-588. (  0) 0) |

| [19] |

刘淑霞, 王鸿斌, 赵兰坡, 等. 不同施肥方式下黑土有机碳的变化规律研究[J]. 河南农业科学, 2008(2): 48-51. DOI:10.3969/j.issn.1004-3268.2008.02.014 (  0) 0) |

| [20] |

陈云峰, 韩雪梅, 胡诚, 等. 长期施肥对黄棕壤固碳速率及有机碳组分影响[J]. 生态环境学报, 2013, 22(2): 269-275. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2013.02.016 (  0) 0) |

| [21] |

倪进治, 徐建民, 谢正苗, 等. 不同有机肥料对土壤生物活性有机质组分的动态影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2001, 7(4): 374-378. DOI:10.3321/j.issn:1008-505X.2001.04.003 (  0) 0) |

| [22] |

杨长明, 欧阳竹, 董玉红. 不同施肥模式对潮土有机碳组分及团聚体稳定性的影响[J]. 生态学杂志, 2005, 24(8): 887-892. DOI:10.3321/j.issn:1000-4890.2005.08.008 (  0) 0) |

| [23] |

SINSABAUGH R L, ZAK D R, GALLO M, et al. Nitrogen deposition and dissolved organic carbon production in northern temperate forests[J]. Soil Biol Biochem, 2004, 36(9): 1509-1515. DOI:10.1016/j.soilbio.2004.04.026 (  0) 0) |

| [24] |

CRONAN C S, LAKSHMAN S, PATTERSON H H. Effects of disturbance and soil amendments on dissolved organic carbon and organic acidity in red pine forest floors[J]. J Environ Qual, 1992, 21(3): 457-463. (  0) 0) |

| [25] |

李玲, 朱捍华, 苏以荣, 等. 稻草还田和易地还土对红壤丘陵农田土壤有机碳及其活性组分的影响[J]. 中国农业科学, 2009, 42(3): 926-933. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2009.03.022 (  0) 0) |

| [26] |

王艳, 杨丽娟, 周崇峻, 等. 长期施肥对设施蔬菜栽培土壤易氧化有机碳含量及其剖面分布的影响[J]. 水土保持通报, 2010, 30(4): 32-35. (  0) 0) |

| [27] |

张春霞, 郝明德, 魏孝荣, 等. 黑垆土长期轮作培肥土壤有机质氧化稳定性的研究[J]. 土壤肥料, 2004(3): 11-12. (  0) 0) |

| [28] |

徐阳春, 沈其荣, 雷宝坤, 等. 水旱轮作下长期免耕和施用有机肥对土壤某些肥力性状的影响[J]. 应用生态学报, 2000, 11(4): 549-552. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2000.04.016 (  0) 0) |

| [29] |

赵鑫, 宇万太, 李建东, 等. 不同施肥模式下潮棕壤稻田的速效养分状况和水稻的养分分配[J]. 生态学杂志, 2007, 26(6): 840-845. DOI:10.3321/j.issn:1000-4890.2007.06.013 (  0) 0) |

| [30] |

张贵龙, 赵建宁, 宋晓龙, 等. 施肥对土壤有机碳含量及碳库管理指数的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2012, 18(2): 359-365. (  0) 0) |

| [31] |

王晶, 朱平, 张男, 等. 施肥对黑土活性有机碳和碳库管理指数的研究[J]. 土壤通报, 2003, 34(5): 394-398. DOI:10.3321/j.issn:0564-3945.2003.05.004 (  0) 0) |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37