黄梁木Anthocephalus chinensis是茜草科团花属植物,产于我国广西和云南南部,东南亚及印度、斯里兰卡也有分布, 具有生长快、易管理、抗风能力强和木材产量高等特性。黄梁木不仅速生,而且材质良好,适用于作箱侧板、火柴杆、茶叶箱或其他包装箱;在建筑上可用作门窗、檀条、椽子、天花板、室内装修等[1]。因黄梁木生长速度快,被人们誉为“奇迹之树”[2]、“宝石之树”,是热带亚热带地区发展人工造林最理想的树种之一。在福建南部、广东、广西、云南、海南等大部分地区,黄梁木有望成为继桉树之后的又一个极具发展潜力的速生树种。在广东,黄梁木目前种植地区有云浮、江门、普宁、揭西、河源、湛江等地,部分地区开始用于上山造林。

林分密度是指单位面积林地上林木的数量,是反映林木对其所占空间利用程度的指标[3]。在森林培育的过程中,林分密度是制约林木生长的关键因素,对人工林生态系统的稳定性及生物生产力有重要影响。合理的造林密度既能增强林分的生长稳定性和抗逆性,又能最大限度地利用其营养空间,使林分获得最高的经济、生态效益[4]。探索合理的造林密度已成为森林培育工作的核心问题之一[5]。国内外许多学者就生产上主栽的小黑杨Populus × xiaohei、樟子松Pinus sylvestris var. mongolica和非洲破布树Mukumari Cordia africana等树种人工林的林分密度与其生长的关系进行了系统的探讨,表明造林密度对人工林树高、胸径、冠幅、单株材积等均产生显著影响。由于树种、林木年龄以及生长环境等因素各不相同,所以根据具体情况才能得出合理的生长密度[6-8]。

目前对黄梁木林分密度效应的研究尚不多见。本文对黄梁木人工幼林的个体生长与林分密度的关系进行分析,从而深入了解该树种林分密度对幼林生长和材积的影响,以期为黄梁木的人工林培育和高效利用提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 试验地概况试验地设在广东省云浮市新兴县东城镇(22°22′~22°50′N,111°57′~112°31′E),气候常年温和湿润,雨量充沛,年平均气温22.1 ℃,年平均降水量1 546.5 mm,降雨主要集中在夏秋季;而冬春两季则降雨较少,经常出现旱情。年日照1 478.2 h,山地土壤多为赤红壤,呈酸性,pH5.0~5.5, 母岩为花岗岩。黏粒矿物以高岭石为主,伴生黏粒矿物有针铁矿和少量水云母,极少三水铝石。

1.2 试验方法试验林采用完全随机区组设计,共设5个造林密度:625、667、833、1 667和2 500株·hm-2,株行距分别为4 m×4 m、3 m×5 m、3 m×4 m、3 m×2 m和2 m×2 m。设25株小区(每个小区5行,每行种植5株树),4次重复。每个小区最外围的植株为保护株,内部9株为调查(试验)株。于2012年1月布设试验地, 全面整地后,根据试验设计拉线确定植树穴位置。机械挖穴,穴规格为60 cm×60 cm×60 cm。回填土壤20 cm,每穴施堆置发酵后的猪粪15 kg(鲜质量),回填表土,使土堆略高出地面5 cm左右。2012年3月中旬,用苗龄2个月的黄梁木组培苗造林。造林后发现缺株及时补植。造林当年7月人工除草1次,每穴追施复合肥0.1 kg。之后林分很快郁闭,不再追肥和抚育。

1.3 观测指标2014年11月,对试验林进行调查,采用每木检尺法,测量每个小区内9株试验树的胸径、树高和冠幅。因目前还未有黄梁木的材积公式,本研究中采用与黄梁木干形相近的大青杨Populus ussuriensis的立木二元材积公式:V=0.287 063D2H+0.920 037D2,计算黄梁木单株材积(V), 式中,D为胸径,H为树高[9]。

1.4 数据处理用Excel 2003对数据进行整理,采用SPSS 18.0进行统计分析。采用单因素方差分析和Duncan’s多重极差检验法比较不同处理数据组间的差异,采用Pearson相关性分析对不同数据组间的相关性进行分析。

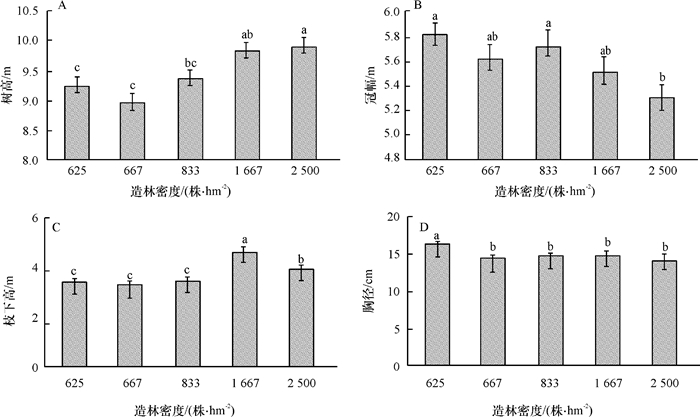

2 结果与分析 2.1 造林密度对树木生长的影响 2.1.1 不同造林密度对树高的影响由图 1A可知,黄梁木造林密度为2 500和1 667株·hm-2林分的平均树高无显著差异,但均显著高于造林密度为667和625株·hm-2林分的平均树高,且造林密度833株·hm-2林分的平均树高与造林密度为667和625株·hm-2林分的平均树高均无显著差异。造林密度为667株·hm-2的黄梁木平均树高为8.97 m, 密度增加到2 500株·hm-2时,平均树高增加10.4%。本研究中,黄梁木林分树高总体随造林密度的增加而增高。

|

图 1 不同造林密度下黄梁木的生长状况 Figure 1 The growth of Anthocephalus chinensis under different planting densities 各图的柱子上方,凡具有一个相同小写字母者, 表示不同造林密度间差异不显著(P>0.05, Duncan’s法,n=180) |

由图 1B可知,黄梁木造林密度为667和1 667株·hm-2林分的平均冠幅与其他密度林分均无明显差异;造林密度为625和833株·hm-2林分的平均冠幅无显著差异,但均显著高于造林密度2 500株·hm-2林分的平均冠幅,625株·hm-2密度下林木的平均冠幅最大(5.8 m), 密度增加到2 500株·hm-2时,平均冠幅降低8.6%。本研究中,冠幅总体随着造林密度的增加而降低。

2.1.3 不同造林密度对枝下高的影响由图 1C可知,黄梁木造林密度为625、667和833株·hm-2林分的平均枝下高均无明显差异,均与造林密度为1 667和2 500株·hm-2的林分平均枝下高存在显著差异,且造林密度为1 667和2 500株·hm-2林分之间平均枝下高也存在显著差异。1 667株· hm-2密度下,枝下高最高,密度由833株·hm-2增至1 667株·hm-2,枝下高增长26.6%,密度由1 667株·hm-2增至2 500株·hm-2,枝下高降低15.6%。

2.1.4 不同造林密度对胸径的影响由图 1D可知,黄梁木造林密度为667、833、1 667和2 500株·hm-2的林分平均胸径均无显著差异(P>0.05),但均显著低于造林密度为625株·hm-2的林分(P<0.05)。造林密度为625株·hm-2的黄梁木平均胸径最大(16.3 cm), 密度增加到2 500株·hm-2,平均胸径降低12.9%。本研究中,黄梁木林分胸径总体随造林密度的增加而降低。

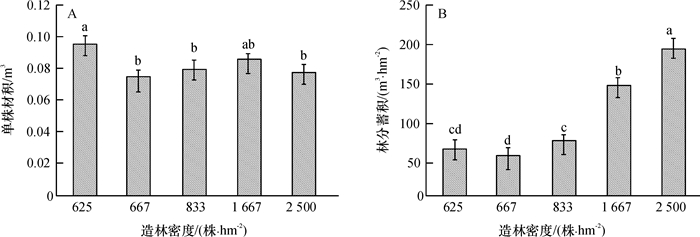

2.2 造林密度对材积的影响 2.2.1 不同造林密度对单株立木材积的影响由图 2A可知,黄梁木造林密度为625株·hm-2的林分单株材积与密度为1 667株·hm-2的林分单株材积无显著差异,但显著高于造林密度为667、833和2 500株·hm-2的林分单株材积。造林密度为625株·hm-2的黄梁木单株材积为0.095 m3, 密度增加到2 500株·hm-2, 单株材积降低20%。本研究中,黄梁木造林密度对单株材积的影响和对胸径的影响是一致的。

|

图 2 不同造林密度下黄梁木的单株材积(A)和林分蓄积(B) Figure 2 Individual tree volumes (A) and stand volumes (B) of Anthocephalus chinensis under different planting densities 各图的柱子上方,凡具有一个相同小写字母者,表示不同造林密度间差异不显著(P>0.05, Duncan’s法,n=180) |

由图 2B可知,黄梁木造林密度为2 500株·hm-2的林分蓄积最大,显著高于其他林分。密度为1 667株·hm-2的林分蓄积显著低于2 500株·hm-2的林分,但显著高于其他林分。密度为625和667株·hm-2的林分蓄积无显著差异,密度为833和625株·hm-2的林分蓄积无显著差异。造林密度为667株·hm-2的林分蓄积为50.396 m3·hm-2, 密度增加到2 500株·hm-2时,林分蓄积增加73.9%。本研究中,黄梁木林分蓄积总体随造林密度的增加而增加。

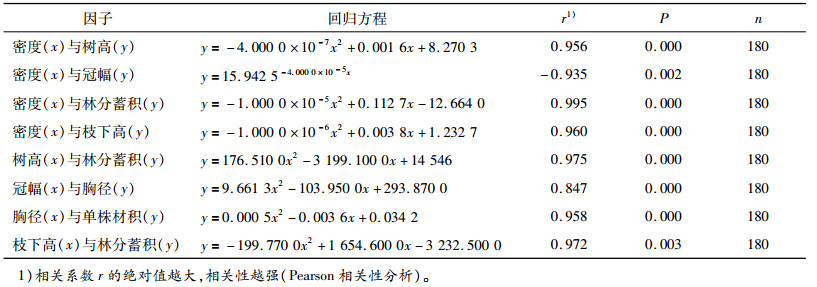

2.3 各生长性状间及与造林密度的相关性黄梁木树高、枝下高和林分蓄积分别与造林密度呈极显著正相关关系(表 1),即林分树高、枝下高和林分蓄积随造林密度的增大而增加,方差分析结果表明,造林密度对以上3个生长性状的影响极显著(P<0.01);冠幅与造林密度呈极显著负相关(表 1),即冠幅随造林密度的增大而减少,方差分析结果表明,造林密度对冠幅的影响极显著。各生长性状之间的相关性分析表明,林分蓄积与树高、胸径与冠幅、单株材积与胸径以及林分蓄积与枝下高之间均存在着显著的正相关关系(表 1),方差分析结果表明,树高对林分蓄积、冠幅对胸径、胸径对单株材积以及枝下高对林分蓄积的影响极显著(表 1)。

|

|

表 1 黄梁木各生长性状间及与造林密度的相关性分析和回归方程 Table 1 Correlation analysis of different growth traits and planting density of Anthocephalus chinensis and the regression equations |

本研究中,不同造林密度对黄梁木的树高、冠幅、枝下高和林分蓄积有极显著影响。树高和林分蓄积均与密度呈极显著正相关关系; 冠幅与密度呈极显著负相关关系。随着造林密度的增加,平均树高和林分蓄积显著增高,平均冠幅显著下降,胸径和单株材积总体呈下降趋势。造林密度在625~1 667株·hm-2范围内,枝下高随密度的增长而增加;在1 667~2 500株·hm-2范围内,枝下高随密度的增长而降低。

造林密度对林分平均树高的影响较复杂,以往的研究结论也不一致。有些研究表明,密度对树高生长影响较弱,和林木的其他生长指标相比可认为是不受密度影响的[10-12]。而有些研究则认为树高随着密度的增大而降低[13-14]。黄梁木幼林树高随着造林密度的增加而总体增高,与徐勃等[15]对青杨Populus cathayana的研究结果一致。因为黄梁木属喜光速生树种, 对光的竞争促进了树高的生长。密度大的林分郁闭较早, 光只能从树冠上方照到树木上, 从而形成了对林木向上生长的有利条件[15]。

本研究中,黄梁木的冠幅、胸径和单株材积总体上均随造林密度的增加而降低。因在密度较小的林分中,林木的枝干有足够的伸展空间和光照条件,故胸径和冠幅生长比较快,随着林分密度的增大,林木对土壤有机质、水分以及光照等营养成分的激烈争夺,使得林木个体的生长相对减慢,这种现象与密度竞争效应的一般规律相一致[15]。本研究中,黄梁木冠幅与造林密度呈极显著负相关关系(r=-0.935,P=0.002)。林木胸径与冠幅呈极显著正相关关系(r=0.847,P=0.000),与以往研究结论一致[16-17]。密度对单株材积的影响和对胸径的影响可认为是一致的,造林密度对林木单株材积生长的影响主要取决于其胸径[18]。胸径的生长受造林密度的影响较大,因而胸径为不同密度下单株材积的决定因子。有研究表明,植株枝下高随着造林密度增大而增加,这是因为随着造林密度增大,林分地上部分平均占有生长空间减小而形成自然整枝[19]。在本研究中,造林密度为1 667株·hm-2时林分的枝下高最高,密度增大到2 500株·hm-2时,枝下高降低,因为在造林密度增加以后,一定的空间内每株黄梁木分配的营养含量降低,所以影响了枝下高的生长。

林分蓄积受单株材积和造林密度2个因子制约,幼龄林阶段造林密度为主导因子。故本次试验测量的黄梁木林分蓄积主要受造林密度的影响,两者呈极显著正相关关系(r=0.995,P=0.000)。大量的密度试验表明,在相同造林条件下,密度本身起主要作用,林分蓄积随造林密度的增大而增大,但当造林密度增大到一定程度时,密度的竞争效应明显,密度过大导致林木个体生长能力降低,产量下降[20]。有研究表明,林分蓄积随造林密度的增大而呈抛物线变化的趋势[4]。探索林木合理造林密度一直是林业研究关注的热点问题,马尾松Pinus massoniana和桉树Eucalyptus spp.等树种造林密度研究结果显示,单株材积随密度的增大而减小,林分蓄积随密度的增大而增大[21-22],本研究中亦得出相似结论。

木材是重要的自然资源,但由于大部分树木的生长周期过长,自然条件下成材时间不能满足人们对木材的需求。因此大力发展速生林木树种是解决木材资源短缺的基本途径之一[23]。本研究中,设置的黄梁木人工林的最大密度为2 500株·hm-2,且在此密度下林分蓄积和树高均最大,不但充分利用营养空间,且人工林产量高,树干笔直高挺,获得最高的经济效益。人工种植黄梁木这一具发展潜力的速生树种,具有推广应用价值。

本试验的黄梁木造林密度范围为625~2 500株·hm-2,结果只能初步确定黄梁木幼林的合理密度。随着林龄的增大,林分内树种种间关系及外界环境要求在不断变化,因此不同造林密度对黄梁木生长的影响也处在不断变化之中,应进行长期动态研究。目前对黄梁木林分密度效应的研究尚不多见,故还有待于进一步研究。

| [1] |

速生树组. 团花树木材物理力学性质的初步测定[J]. 热带植物研究, 1974(5): 11-13. (  0) 0) |

| [2] |

苏光荣, 易国南, 杨清. 团花生长特性研究[J]. 西北林学院学报, 2007, 22(5): 49-52. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2007.05.012 (  0) 0) |

| [3] |

孙喜林, 齐颜君, 王丹, 等. 林分密度的确定方法研究[J]. 现代农业科技, 2013(4): 177-177. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2013.04.115 (  0) 0) |

| [4] |

田新辉, 孙荣喜, 李军, 等. 107杨人工林密度对林木生长的影响[J]. 林业科学, 2011, 47(3): 184-188. (  0) 0) |

| [5] |

沈国舫. 从"造林学"到"森林培育学"[J]. 科技术语研究, 2001, 3(2): 33-34. DOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2001.02.014 (  0) 0) |

| [6] |

刁淑清, 沈海龙, 潘建中, 等. 樟子松人工幼林密度与个体生长指标的关系[J]. 东北林业大学学报, 2005, 33(6): 4-7. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2005.06.002 (  0) 0) |

| [7] |

刘杏娥, 汪佑宏, 徐斌, 等. 栽植密度对小黑杨树木生长因子和木材物理力学性质的影响[J]. 安徽农业大学学报, 2007, 34(2): 226-231. DOI:10.3969/j.issn.1672-352X.2007.02.014 (  0) 0) |

| [8] |

MEHARI A, HABTE B. Influence of initial spacing on growth and branching characteristics of Cordia africana trees established on Eritrean highland[J]. New Forests, 2006, 31(2): 185-193. DOI:10.1007/s11056-005-1732-8 (  0) 0) |

| [9] |

陈章水. 杨树二元立木材积表的编制[J]. 林业科学研究, 1989, 2(1): 70-83. (  0) 0) |

| [10] |

丁贵杰, 周政贤. 马尾松不同造林密度和不同利用方式经济效果分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 1996, 20(2): 24-29. (  0) 0) |

| [11] |

丁贵杰, 周政贤, 严仁发, 等. 整地方式对杉木生长和经济效益的影响[J]. 林业科学研究, 1997, 10(2): 118-124. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.1997.02.002 (  0) 0) |

| [12] |

HUMMEL S. Height, diameter and crown dimensions of Cordia alliodora associated with tree density[J]. Forest Ecol Manag, 2000, 127(1/2/3): 31-40. (  0) 0) |

| [13] |

童书振, 盛炜彤, 张建国. 杉木林分密度效应研究[J]. 林业科学研究, 2002, 15(1): 66-75. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.2002.01.011 (  0) 0) |

| [14] |

张健强, 尹振海, 李学营, 等. 华北落叶松人工林林分密度与生长因子的关系研究[J]. 河北林果研究, 2013, 28(2): 109-112. DOI:10.3969/j.issn.1007-4961.2013.02.001 (  0) 0) |

| [15] |

徐勃, 张仕清. 同仁地区青杨速生丰产林几种常用造林密度对生长的影响[J]. 青海大学学报(自然科学版), 2002, 20(2): 8-10. DOI:10.3969/j.issn.1006-8996.2002.02.003 (  0) 0) |

| [16] |

侯坤龙, 周德滨, 李海珠, 等. 营造白桦人工林最佳初植密度研究[J]. 林业勘查设计, 2006(2): 65. (  0) 0) |

| [17] |

时明芝, 张凡东. 107杨树阳性冠幅与胸径关系的研究[J]. 福建林业科技, 2005, 32(4): 97-98. DOI:10.3969/j.issn.1002-7351.2005.04.026 (  0) 0) |

| [18] |

张连翔, 黄丽华, 李杰. 林木胸径与材积的关系:Logistic衍生模型[J]. 东北林业大学学报, 2001, 29(2): 99-101. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2001.02.026 (  0) 0) |

| [19] |

张树芬. 造林密度对云南石梓幼林生长的影响[J]. 林业科技开发, 2015, 29(1): 43-45. (  0) 0) |

| [20] |

朱慧, 洪伟, 吴承祯. 闽东柳杉人工林经营密度与生长关系的研究[J]. 江西农业大学学报, 2004, 26(1): 51-55. (  0) 0) |

| [21] |

谌红辉, 丁贵杰. 马尾松造林密度效应研究[J]. 林业科学, 2004, 40(1): 92-98. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2004.01.015 (  0) 0) |

| [22] |

PHILIP J A, PATRICK P, JURGEN B, et al. Effects of initial planting density on branch development in 4-year-old plantation grown Eucalyptus pilularis and Eucalyptus cloeziana trees[J]. Forest Ecol Manag, 2007, 252(1): 41-51. (  0) 0) |

| [23] |

孙美欧, 贾炜玮, 李凤日, 等. 黑龙江省东部地区红松人工中幼龄林生物量研究[J]. 植物研究, 2014, 34(2): 232-237. (  0) 0) |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37