昆虫对不利环境的规避是其生存和广泛繁殖的重要条件之一,滞育是其躲避不利条件增强适应性的一种表现。不利条件规律性地出现,经年累月会引起昆虫体内的周期性变化,这种变化逐渐成为昆虫的遗传特性[1]。因此,昆虫会出现某一世代某一虫态的发育停止;经过一段时期或某一因子刺激后,才重新恢复发育[2]。昆虫的这一特性,使之成为世界上数量庞大、种类众多的生物群体。

桑蚕Bombyx mori是鳞翅目昆虫的模式生物之一,是卵滞育昆虫的典型代表[3-4]。在蚕业生产中,人们常在滞育卵产下后的适当时期,通过一些物理、化学方法阻止蚕卵滞育,使蚕卵进入活化状态,在适当的温度、湿度和光照条件下催青,孵化出蚁蚕(1龄幼虫)再饲育。用HCl处理的即时浸酸法阻断滞育是目前最常用的方法[5]。Yamamoto等[6]研究表明,二甲基亚砜(DMSO)及部分烷类试剂也能不同程度地阻断蚕卵进入滞育, 但鲜见被处理后卵壳的变化观察。虽然人们在生产中发现了很多阻断蚕卵进入滞育的方法,但是阻断滞育的机理迄今仍未完全阐明。

为了探究HCl和DMSO等阻断桑蚕蚕卵进入滞育的机理,本文利用扫描电子显微镜(SEM)对即时浸酸法和DMSO法处理后的蚕卵进行了观察,重点关注了卵壳表面和气孔变化,比较处理组与对照组的差异,为阻断滞育机理的研究提供线索。

1 材料和方法 1.1 材料供试桑蚕:二化性桑蚕品种大造,由西南大学桑蚕基因库提供。催青温度为25 ℃,戊3胚子前为自然光照,戊3胚子后为每天18 h长光照。收蚁后在25 ℃, 光周期12 h光:12 h暗条件下饲养幼虫、上簇营茧、化蛹化蛾、交配,产下滞育卵。

1.2 方法选用8个蛾圈做试验,每个蛾圈分成3份:即时浸酸处理、DMSO处理、不做任何处理(对照)。按照常规方法催青,孵化后调查统计孵化率。

1.2.1 蚕卵处理DMSO处理:蚕卵产下后12 h,室温25 ℃,DMSO溶液浸泡45 min,浸毕后流水洗净,晾干[6];HCl处理:蚕卵产下后20 h,室温25 ℃,1.100 g·mL-1的HCl溶液浸泡70 min,浸毕后流水洗净,晾干[7]。

1.2.2 电镜样品制备及观察2种方法处理的蚕卵和未处理的滞育卵,在产后的12(20)、48、72 h,5、9 d分别取样,每次取20粒蚕卵,先用1×PBS缓冲液清洗,洗去卵壳表面附着物。采用戊二醛和锇酸双固定:取洗净的蚕卵置于w为2.5%的戊二醛溶液4 ℃固定2 h,然后用1×PBS缓冲液漂洗3次,每次漂洗10 min;接着用w为1%的锇酸溶液固定2 h后,用0.1 mol·L-1的PBS缓冲液漂洗3次,每次漂洗10 min。经过双固定的样品,用乙醇和叔丁醇进行梯度脱水。最后样品在空气中自然干燥。干燥好的样品用导电胶粘贴在扫描电镜的载物台上,离子溅射仪镀膜后用扫描电镜(JCM-5000, NIKON)对蚕卵表面进行观察。

1.3 数据处理将HCl、DMSO处理的蚕卵和未处理的滞育卵放入25 ℃、相对湿度75%的培养箱常规催青,统计蚕卵孵化率。

2 结果与分析 2.1 蚕卵的孵化率HCl和DMSO处理10 d后蚕卵的孵化率调查结果见表 1。8个蛾圈的蚕卵均正常孵化,统计项目中除蚁蚕的孵化率以外,还统计了转青死卵数、未受精卵数等指标。其他卵所占比例参照孵化率的统计。从表 1数据可以看出,HCl阻断滞育是成功的,孵化卵所占比例很高,达93.37%。结果显示DMSO阻断滞育也是成功的,蚕卵平均孵化率为87.81%。对照组蚕卵产下后放入25 ℃的培养箱,40~48 h开始转色,呈现淡赤豆色,之后颜色逐渐加深,变为赤豆色、固有色。10 d后蚕卵几乎不孵化,完全进入滞育,统计结果详见表 1。

|

|

表 1 HCl和DMSO处理后蚕卵的孵化率 Table 1 The hatching rates of silkworm eggs treated by HCl or DMSO |

将HCl和DMSO处理的平均孵化率和对照组蚕卵平均孵化率进行了对比,2种方法处理均能较好地阻断滞育转而活化蚕卵,孵化率均在87%以上,而对照的蚕卵绝大部分进入滞育。

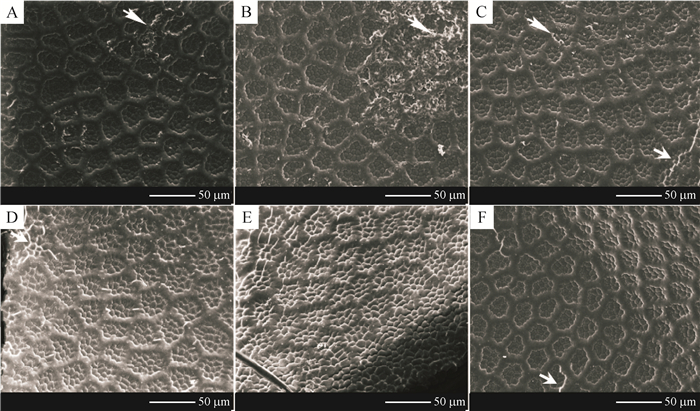

2.4 HCl对蚕卵表面的刻蚀效果HCl处理后不同时期的桑蚕卵壳表面扫描电镜的结果如图 1所示。HCl处理后的卵壳表面具有明显的刻蚀痕迹,卵壳表面有类似“脂质”脱落的表现,且产后20 h HCl溶液处理后立即就能观察到,48 h样品中观察到大量“脂质”脱落,72 h的样品中尽管能观察到一些脱落物,但是量明显减少(图 2A~2C);在对照组不同时期的蚕卵中,蚕卵表面均未能发现明显的刻蚀现象(图 2D~2F)。此外,在HCl处理和对照组的卵壳表面都有少量白色裂痕出现。

|

图 1 HCl处理后桑蚕卵壳表面电镜观察 Figure 1 SEM Observation on eggshell surface after HCl treatment A~C分别为HCl处理组产卵后20、48、72 h卵壳表面,D~F分别为对照组产卵后20、48、72 h卵壳表面,图中宽箭头示裂痕,窄箭头示脱落的脂质。 |

|

图 2 DMSO处理后桑蚕卵壳表面电镜观察 Figure 2 SEM observation on eggshell surface after DMSO treatment A~C分别为DMSO处理组产卵后12、48、72h卵壳表面, D~F分别为对照组产卵后12、48、72h卵壳表面, 图中宽箭头示裂痕,窄箭头示脱落的脂质。 |

在产后12 h DMSO处理后,从扫描电镜的图片可以看出,桑蚕卵壳具有明显的刻蚀痕迹,有类似“脂质”的碎片分布在卵壳的表面。产后48 h观察到大量的“脂质”碎片脱落,72 h的样品仍然能观察到,而对照组中均未出现蚀刻的现象(图 2)。与HCl处理一样,DMSO处理的桑蚕卵壳表面也观察到了裂痕现象。

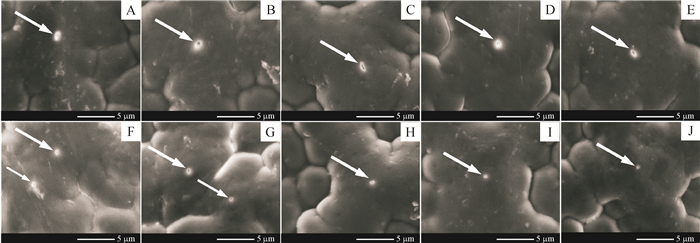

2.6 HCl对蚕卵表面气孔的影响蚕卵气孔的变化如图 3所示,HCl处理后的蚕卵气孔明显增大。对照滞育卵的气孔与处理后的蚕卵起初差异并不大,但是随着时间的推移,9 d后气孔已经显著缩小,此时,对照组的蚕卵已经完全进入滞育,呼吸、代谢等显著下降。

|

图 3 盐酸处理后桑蚕卵壳气孔电镜观察 Figure 3 SEM observation on eggshell aeropyle after HCl treatment A~E分别为HCl处理组产卵后20、48、72 h和5、9 d卵壳气孔,F-J分别为对照组产卵后20、48、72 h和5、9 d卵壳气孔,白色箭头示气孔。 |

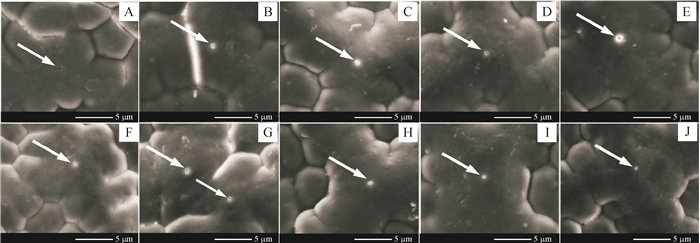

DMSO处理组在产卵后48 h内的卵壳气孔变化不大,大约在产后72 h差异逐渐显现,9 d时(孵化前)差异明显。在卵产下12 h对照和处理的蚕卵气孔几乎无差异,此时对照组蚕卵还未进入滞育,呼吸量跟活化蚕卵无差异。随着时间的推移,对照组在9 d的时候气孔显著缩小,蚕卵已经完全进入滞育。就对卵壳气孔的影响程度而言,与HCl处理相比较,DMSO处理略显平缓。

|

图 4 DMSO处理后桑蚕卵壳气孔电镜观察 Figure 4 SEM observation on eggshell aeropyle after DMSO treatment A~E分别为DMSO处理组产卵后12、48、72 h和5、9 d卵壳气孔, F~J分别表示对照组产卵后12、48、72 h和5、9 d卵壳气孔, 白色箭头示气孔。 |

本研究中HCl和DMSO处理桑蚕蚕卵分别获得了93.37%和87.81%的平均孵化率,高于日本学者Yamamoto用DMSO处理的试验结果,在试验方法相同的情况下,可能是由供试蚕品种的不同造成的,Yamamoto的试验中样本量是100~150粒蚕卵[6],跟本研究的8个蛾圈,每个蛾圈大约110粒蚕卵的样本量比较起来样本偏小,这可能也是导致数据出现一定程度偏差的原因。有学者主张以转青率作为衡量阻断滞育是否成功的标准,因为可能有许多因素共同作用导致转青卵不孵化[8],这样转青率显然高于孵化率。本试验表明2种方法均能成功阻断滞育,为电镜观察提供了依据。

卵壳表面的电镜观察发现,2种方法处理后的蚕卵表面都有“脂质”脱落物出现。吴大洋[9-10]通过对卵壳脂质的研究,发现并鉴定了2种高级醇的乙酸酯,其在滞育卵和非滞育卵的卵壳中的含量存在显著差异,滞育卵卵壳的脂质含量明显高于非滞育卵,并且在滞育卵的发育过程中2种乙酸酯的含量交替变化,推断这些差异和变化是导致滞育的关键原因;更为重要的是,盐酸处理会导致滞育卵2种乙酸酯含量显著减少,促使蚕卵滞育被阻断转而活化。

关于DMSO阻断滞育的机理,Yamamoto推测可能是通过卵壳渗透入蚕卵的某种化学物质加强了酶抑制剂的运输能力,从而诱导活化[6],但缺乏更多的试验证明。就本研究而言,HCl和DMSO处理对卵壳外部蚀刻作用是显而易见的。此外,处理和对照的卵壳上均出现了裂痕,我们认为这是在制片过程中蚕卵卵壳受到物理挤压而出现的现象,与HCl和DMSO的处理没有直接关系。

昆虫胚胎发育阶段,气孔作为气体交换的重要通道,会随着发育进程有一系列变化。其中,最为典型的是气孔直径大小的变化。较大的家禽卵已有观察到其卵壳气孔随胚胎的发育逐渐增大的报道[11-12]。昆虫中的相关研究大多是比较几种昆虫卵壳外部形态特征的报道[13-14],但对桑蚕等昆虫胚胎发育阶段卵壳气孔变化的报道较少。Woods等[15]研究了烟草天蛾Manduca sexta卵壳气孔的直径大小及密度,其研究结果与本结果基本一致,即随着胚胎的发育,卵壳气孔逐渐增大。对其他昆虫和鱼类的研究表明氧气的消耗量与滞育的终止有极其重要的联系[16-17],桑蚕卵的氧气消耗量与山梨糖醇的利用率相关[18]。

本研究验证了Yamamoto关于烷类试剂DMSO也能阻断蚕卵滞育的研究,通过电镜观察了HCl和DMSO阻断滞育后,蚕卵胚胎发育过程中卵壳表面出现脂质脱落物和气孔大小发生的变化。这些结果为探讨滞育阻断机理提供了生动、形象的表观特征,但这种现象与滞育阻断的机制是否存在直接关系尚待更多的生理生化以及分子生物学试验验证。

| [1] |

徐卫华. 昆虫滞育的研究进展[J]. 昆虫学报, 1999, 42(1): 100-107. (  0) 0) |

| [2] |

郭郛. 昆虫的激素[M]. 北京: 科学出版社, 1979, 230-231.

(  0) 0) |

| [3] |

刘景毅, 林健荣. 家蚕滞育及滞育解除机制研究进展[J]. 广东蚕业, 2011, 45(3): 35-38. (  0) 0) |

| [4] |

黄君霆. 家蚕滞育分子机制的研究[J]. 蚕业科学, 2003, 29(1): 1-6. (  0) 0) |

| [5] |

徐世清. 盐酸刺激活化家蚕滞育性卵的机理研究进展[J]. 江苏蚕业, 1991(3): 1-5. (  0) 0) |

| [6] |

YAMAMOTO T, MASE K, SAWADA H. Diapause prevention effect of bombyx mori by dimethyl sulfoxide[J]. PLoS ONE, 2013, 8(5): e64124. DOI:10.1371/journal.pone.0064124 (  0) 0) |

| [7] |

黄君霆, 朱万民, 夏建国, 等. 中国蚕丝大全[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1996, 573-575.

(  0) 0) |

| [8] |

徐世清, 司马杨虎, 陈息林, 等. 家蚕卵温汤处理酯酶A4的活性变化[J]. 蚕业科学, 2004, 30(1): 50-54. (  0) 0) |

| [9] |

吴大洋. 家蚕卵壳的特异性脂质[J]. 蚕业科学, 1989(3): 144-148. (  0) 0) |

| [10] |

吴大洋. 家蚕卵在不同温度保护条件下卵壳脂质量的变化[J]. 蚕业科学, 1990(1): 52-54. (  0) 0) |

| [11] |

朱绫, 唐兆子. 发育中卵壳结构变化和呼吸功能的扫描电子显微研究[J]. 武汉大学学报(理学版), 1989(2): 121-125. (  0) 0) |

| [12] |

朱绫, 张起麟, 王光中. 用扫描电镜研究孵化过程中的鸡蛋[J]. 电子显微学报, 1984(3): 127. (  0) 0) |

| [13] |

洪健, 胡萃. 七种天蚕蛾科昆虫卵壳气孔的扫描电镜观察[J]. 电子显微学报, 1992(4): 275-280. (  0) 0) |

| [14] |

任树芝. 蝽类昆虫卵形态细微结构扫描电镜观察(半翅目:蝽科)[J]. 南开大学学报(自然科学版), 2001(2): 109-113. (  0) 0) |

| [15] |

WOODS H A, BONNECAZE R T, ZRUBEK B. Oxygen and water flux across eggshells of Manduca sexta[J]. J Exp Biol, 2005, 208(7): 1297-308. DOI:10.1242/jeb.01525 (  0) 0) |

| [16] |

WOODS H A. Water loss and gas exchange by eggs of Manduca sexta: Trading off costs and benefits[J]. J Insect Physiol, 2010, 56(5): 480-487. DOI:10.1016/j.jinsphys.2009.05.020 (  0) 0) |

| [17] |

PODRABSKY J E, HAND S C. Physiological strategies during animal diapause: Lessons from brine shrimp and annual killifish[J]. J Exp Biol, 2015, 218(12): 1897-1906. DOI:10.1242/jeb.116194 (  0) 0) |

| [18] |

YAGINUMA T, YAMASHITA O. Oxygen consumption in relation to sorbitol utilization at the termination of diapause in eggs of the silkworm, Bombyx mori[J]. J Insect Physiol, 1999, 45(7): 621-627. DOI:10.1016/S0022-1910(98)00150-4 (  0) 0) |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38