水稻Oryza sativa L.是中国种植面积最大、总产量最多的粮食作物,约 60% 的中国人口以稻米为主食,因此维持水稻生产的稳定是确保中国粮食安全的重大课题[1]。华南地区是我国水稻栽培的主要地区之一,也是我国降水量最多、旱涝频发区之一,雨季(4—9月)持续时间长、雨量大,暴雨多发居全国之最[2-3],洪涝成为华南地区水稻种植面临的最严重自然灾害,给水稻生产带来极大的损失。近年来,国外气象学者对极端天气事件的时空特征做了一系列研究发现,随着全球气候变暖,极端天气事件频发[4-5]。国内学者指出,近年来中国的极端降水发生频率显著增加,同时具有明显的区域性和季节性的变化趋势[6-8]。对华南地区来说,20世纪90年代以来,前汛期的总降水量显著增加,这与极端降水量、极端降水频率的增加密切相关;后汛期极端降水在1992—1993年发生了明显年代际转折,1993年后发生极端旱涝的情况增加[9-10]。总的来说,全球变暖使得华南地区汛期降水增强,极端降水灾害增加,这将会对华南地区早、晚稻的生产造成严重的危害。

根据降水系统的差异,华南地区雨季分为前汛期和后汛期2个阶段[11-12],对于前汛期和后汛期降水时空分布特征的研究已成为很多学者研究的热点,也取得很大的进展[13-18]。华南地区早晚稻生育期贯穿整个雨季,雨季降水的时间和空间尺度分析对于水稻旱涝的研究有极为重要的意义,目前国内外气象学者对华南地区降水的研究主要集中在前汛期或后汛期阶段,对于早晚稻不同生育期的降水特征鲜有研究,华南地区水稻不同生育期的降水强度和降水总趋势等一系列问题仍不清楚。本文针对华南地区早稻和晚稻2个阶段,研究早稻和晚稻不同生育期华南地区的降水特征,研究结果可为华南双季稻种植提供决策依据,同时对华南地区双季稻生产和防灾减灾也具有积极意义。

1 材料与方法 1.1 数据来源本文所用气象数据来自于国家气候中心的全国730站逐日降水资料,从中提取1960—2008年共49年华南地区(包括广东和广西)47个观测站逐日降水资料。

1.2 方法对华南区域降水进行多年平均,按照暴雨和极端降水指标分析华南地区早稻和晚稻各生育期间降水和暴雨的时间和空间分布特点。各名词定义如下:1)华南区域:传统的华南区域为广东、广西和海南省(区),因海南降水特征与广东、广西差异较大[19],本文中华南区域仅取广东和广西的47个站点进行分析计算;2)雨量定义:有雨日为日降水量≥0 mm,暴雨日数为站点的日降水量≥50 mm以上者;3)生育期:采用官春云[20]对水稻生育期的确定方法,分为秧苗期、分蘖期、拔节孕穗期、抽穗期和结实期5个阶段;4)极端降水指标采用国家气候中心的指标[10],暴雨日均降水量(mm)=生育期累计暴雨量除以生育期天数,暴雨概率(%)=日降水量大于50 mm的日数与总日数之比,有雨日概率(%)=日降水量大于0 mm的日数与总日数之比,有雨日暴雨概率(%)=日降水量大于50 mm的日数与日降水量大于0 mm的日数之比。

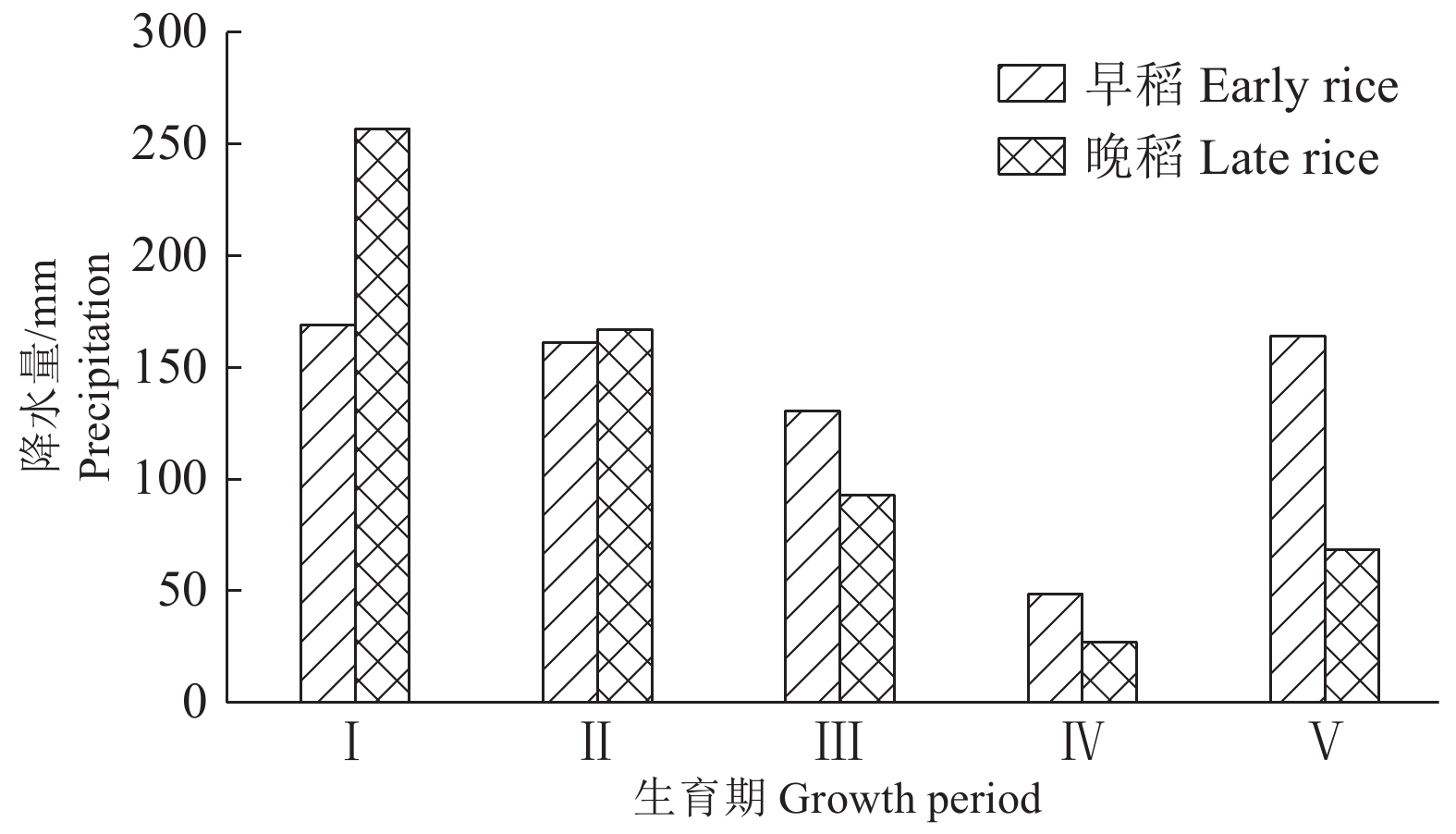

2 结果与分析 2.1 华南地区早晚稻不同生育期降水量特点利用47个观测站49年的逐日降水资料,对华南地区降水进行区域平均,计算早稻和晚稻5个生育期各自多年平均的累计降水量,进行排列分布,结果见图1。早稻生育期多年平均的累计降水量为673.5 mm,累计降水量先下降再上升。秧苗期、分蘖期、拔节期和结实期累计降水量均在100.0 mm以上,累计降水量最少的为抽穗期(48.0 mm),5个生育期累计降水量由多到少排列分别为秧苗期、结实期、分蘖期、拔节期和抽穗期。晚稻5个生育期的总累计降水量(611.5 mm)与早稻相差不大,晚稻生育期累计降水量随时间推移先下降后略有上升,秧苗期累计降水量为早晚稻所有生育期最大,达256.6 mm,分蘖期累计降水量与早稻分蘖期相近,在秧苗期和分蘖期后,生育期累计降水量迅速下降,抽穗期累计降水量为早晚稻所有生育期最小,仅有26.9 mm。

|

图 1 早晚稻多年平均各生育期降水量 Fig. 1 Average accumulated rainfall of each growth stage of rice from 1960 to 2008 Ⅰ:秧苗期,Ⅱ:分蘖期,Ⅲ:拔节期,Ⅳ:抽穗期,Ⅴ:结实期 Ⅰ: Seedling stage, Ⅱ: Tillering stage, Ⅲ: Jointing stage, Ⅳ: Heading stage, Ⅴ: Seed setting stage |

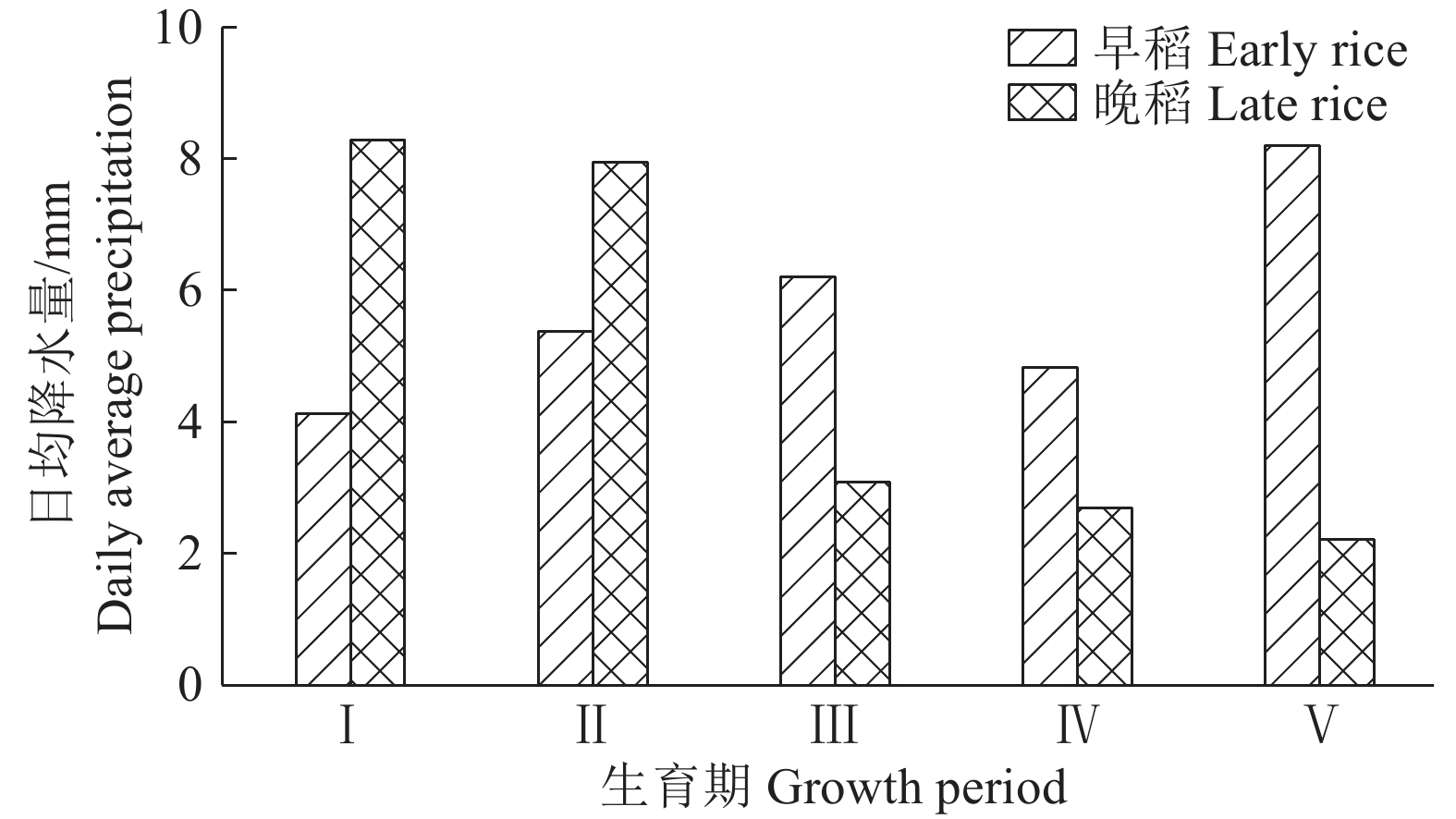

在水稻生长过程中,每个生育期的时间长短并不一致,生育期累计降水量无法比较出不同生育期之间降水强弱差异,为此,分别计算了每个生育期的日均降水量(图2),以体现早晚稻不同生育期间降水强度的差异。

|

图 2 早晚稻多年平均各生育期日均降水量 Fig. 2 Average daily rainfall of each growth stage of rice Ⅰ:秧苗期,Ⅱ:分蘖期,Ⅲ:拔节期,Ⅳ:抽穗期,Ⅴ:结实期 Ⅰ: Seedling stage, Ⅱ: Tillering stage, Ⅲ: Jointing stage, Ⅳ: Heading stage, Ⅴ: Seed setting stage |

从图2中可见,早稻日均降水量由大到小排列依次为:结实期、拔节期、分蘖期、抽穗期和秧苗期,结实期以8.2 mm居全生育期之首,而累计降水量最大的秧苗期(图1),其日均降水量则为早稻所有生育期最低(4.1 mm),低于累计降水量中最少的抽穗期。早稻日均降水量的排列分布表明,早稻秧苗期累计降水大主要是由于秧苗期时间长所导致,其日均降水强度并不大,相反,累计降水量最小的抽穗期,其日均降水强度反而高于秧苗期,只是由于生育期时间短导致累计降水量低。晚稻各生育期的日均降水量由大到小排列则与其累计降水量排列类似(图2),秧苗期日均降水量居所有生育期之首(8.3 mm),其次是分蘖期,而随着生育期的后延,各生育期日均降水量下降。

上述分析表明,早稻和晚稻降水总量虽然相差不大,但不同生育期降水特征差异明显。早稻时期,降水强度先下降而在抽穗期后加大;晚稻时期则随时间推移累计降水量和强度先下降后略有升高。早晚稻日均降水量排列表明,降水强度在不同生育期有较大差异,对水稻生产而言,强降水特别是极端降水最容易造成涝害,为更好地了解早晚稻生育期的强降水特别是暴雨降水特征,本文采用了国家气候中心对极端降水的一些指标,分析华南地区早晚稻不同生育期的暴雨特征。

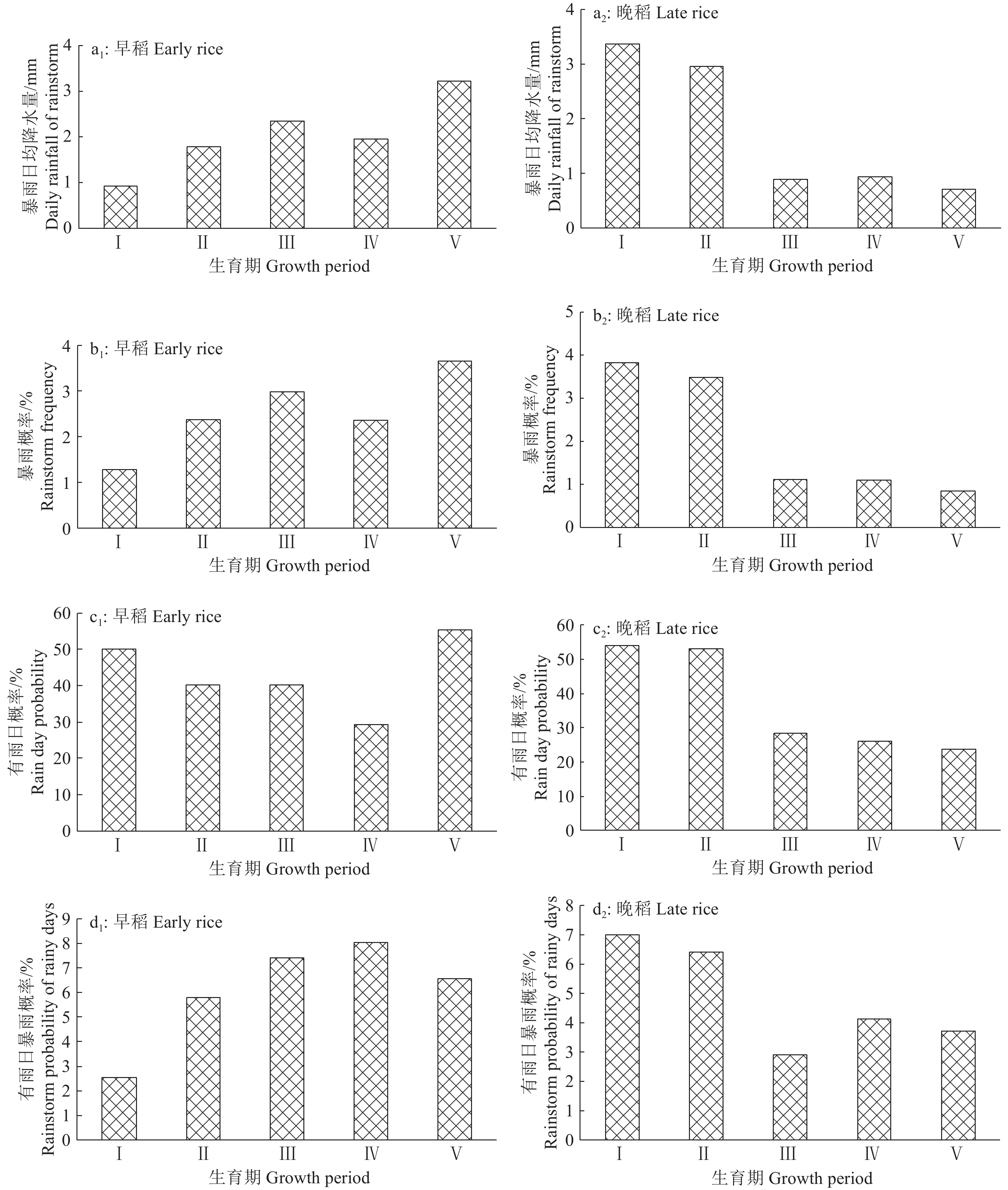

2.2 华南地区早晚稻暴雨特征本文选用4个国家气候中心发布的极端降水统计指标,即暴雨日均降水量、暴雨概率、有雨日概率以及有雨日暴雨概率,对华南地区早稻和晚稻不同生育期间的暴雨特征进行分析。早稻不同生育期的降水统计指标排列如图3所示。图3a1为早稻各生育期日均暴雨量,从图中可知,早稻暴雨日均降水量随着生育期的后推逐渐增加,结实期暴雨日均降水量最大,累计降水量最大的秧苗期,其日均暴雨降水量在早稻整个生育期最小。暴雨概率(图3b1)和暴雨日均降水量的排列基本一致,早稻秧苗期出现暴雨概率最小,而结实期出现暴雨概率最大。

有雨日概率(图3c1)和有雨日暴雨概率(图3d1)的排列可知,秧苗期降水概率大但有雨日暴雨概率小,相反,抽穗期有雨概率虽不如秧苗期,但其在有雨日出现暴雨的概率是所有生育期最高,暴雨概率大小是导致暴雨日均降水量大小的主要原因,抽穗期的日均暴雨量要远大于秧苗期,暴雨是造成洪涝等主要原因之一,因此在早稻生产过程中,对于洪涝等防治主要在后3个生育期,即拔节期、抽穗期和结实期。

对晚稻的极端降水指标进行排列,发现晚稻各生育期极端降水指标无论是暴雨日均降水量、暴雨概率、有雨日概率,或者是暴雨占有雨日数的比例,基本排列一致(图3a2~3d2),也与晚稻的累计降水量(图1)和日均降水量(图2)排列图一致,暴雨日均降水量和暴雨概率都是前2个生育期(秧苗期和分蘖期)最大,这说明了在晚稻生育期过程中,暴雨降水多发生于秧苗期和分蘖期(图3a2),且暴雨是造成2个生育期累计降水量大的原因。而在分蘖期过后,降水强度和日数减少,暴雨日数也迅速减少,导致后3个生育期的累计降水总量下降。晚稻生育期降水特点为:随着生育期推迟,降水强度和降水量迅速下降。因此在晚稻生产过程中,生育期对暴雨的防控则需要放在秧苗期和分蘖期这2个时期。

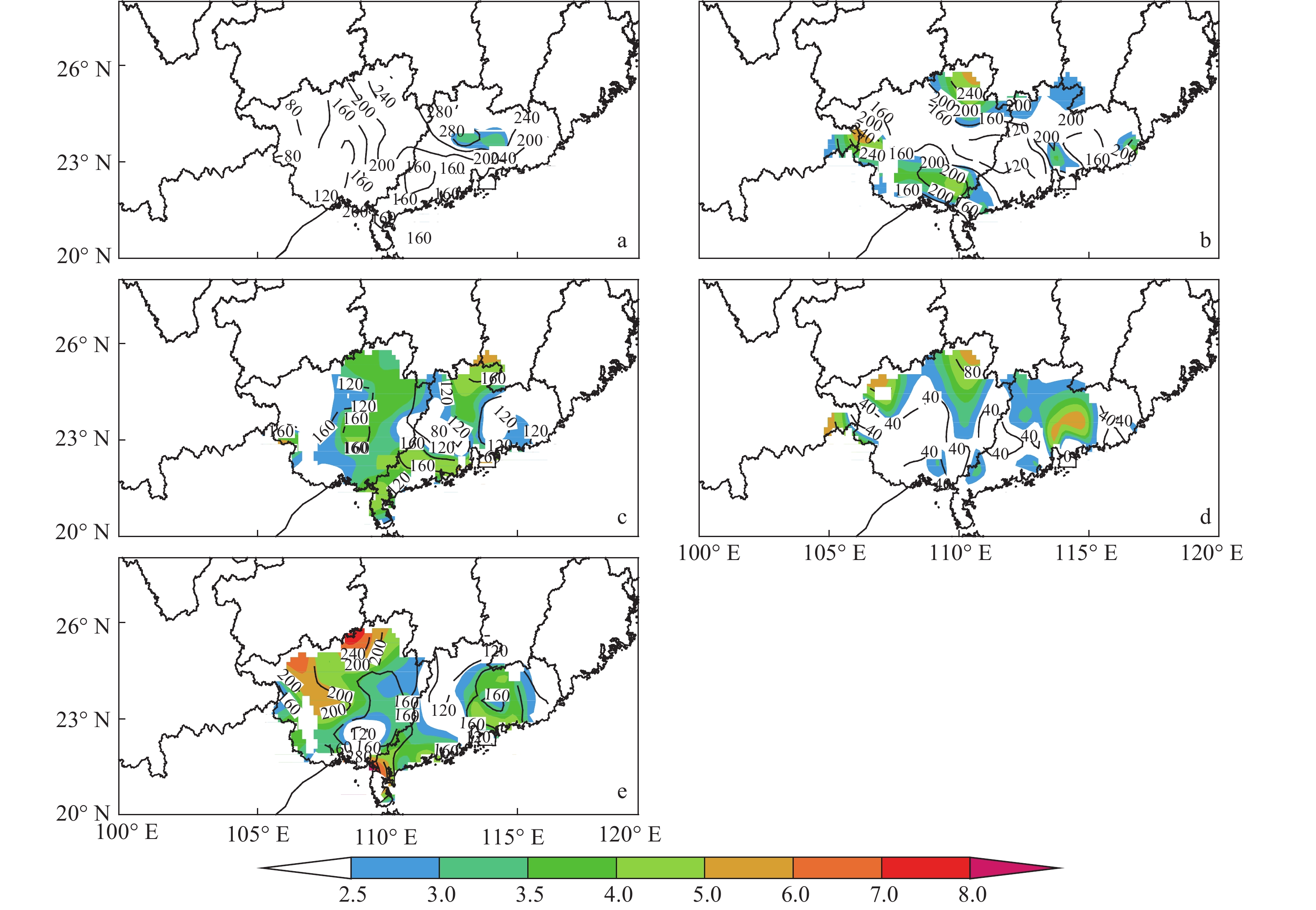

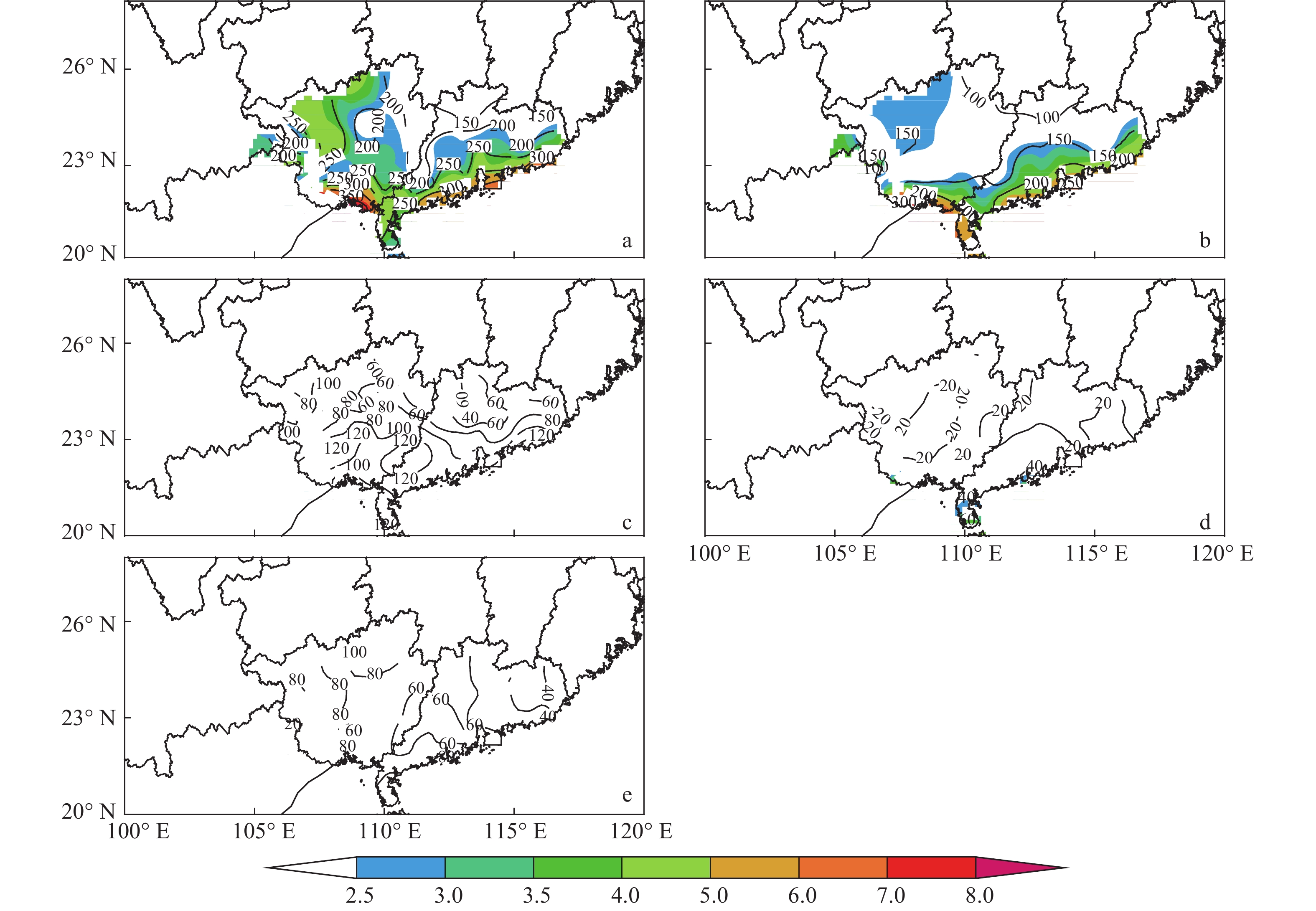

2.3 华南地区早晚稻降水的空间特征华南年降水量和暴雨频率为全国之最,降水系统复杂,降水分布不均匀。为了解华南水稻生长过程中不同生育期降水以及暴雨的空间特征,对1960—2008年47个观测站点的早晚稻各生育期累计降水量和暴雨概率分别进行平均,分析其空间分布特征。从图4中可以发现,早稻不同生育期累计降水量空间分布存在明显的区域差异。秧苗期降水大值中心分布在广东省中部的广州和惠州一带,最大累计降水量达280 mm,广西西部百色地区为降水小值中心,累计降水量在80 mm左右;分蘖期累计降水大值中心自两广的西南朝东北方向呈“高–低–高”分布趋势,广西西北桂林、南部沿海玉林、北海一带为两狭长的大值中心,以桂林北部地区累计降水量最大,接近250 mm,;拔节期累计总降水量有所下降,大值中心出现在广东云浮、茂名、湛江地区以及广西贵港、南宁地区,降雨量在160 mm左右;抽穗期累计降水大值由于累计时间缩短而下降,最大值中心位于广西北部一带,降雨量为80 mm;结实期累计降水大值中心主要有2个,分别位于广东湛江和广西北海的沿海地区,以及广西桂林市一带,最大累计降雨量接近秧苗期,达240 mm以上。

为了解不同生育期暴雨的分布特征,分别计算了49年平均的暴雨概率分布,在图4中以阴影所示。从图4中可以发现,早稻各生育期暴雨概率大的区域与该生育期累计降水大值中心基本重合,说明暴雨对该生育期的降水量累积起到很重要的作用,但早稻5个生育期的暴雨概率大小和范围并不相同,秧苗期的暴雨概率无论从范围还是强度上比较都远小于其他4个生育期,秧苗期后暴雨概率强度和范围都逐渐加大,再次证明了图3所得出的结果,即秧苗期降水频率大但主要以较小强度的降水为主;随着生育期的后延,3个生育期暴雨概率增加,特别生育期较短的抽穗期,其累计总降水量在早稻所有生育期虽然最小,但暴雨强度和范围都远大于累计降水量最大的秧苗期。累计降水和暴雨概率各生育期的空间分布体现出在早稻后3个生育期间,华南地区在进入季风时期后,降水增强,暴雨多发的特点。

|

图 3 早晚稻生育期间极端降水指标 Fig. 3 The extreme rainfall index in the growth period of early and late rice Ⅰ:秧苗期,Ⅱ:分蘖期,Ⅲ:拔节期,Ⅳ:抽穗期,Ⅴ:结实期 Ⅰ: Seedling stage, Ⅱ: Tillering stage, Ⅲ: Jointing stage, Ⅳ: Heading stage, Ⅴ: Seed setting stage |

|

图 4 早稻各生育期降水量空间分布 Fig. 4 The space distribution of accumulated rainfall in each growth period of early rice a:秧苗期,b:分蘖期,c:拔节期,d:抽穗期,e:结实期;等值线单位:mm,阴影单位: % a: Seedling stage, b: Tillering stage, c: Jointing stage, d: Heading stage, e: Seed setting stage; Contour unit: mm, Shaded unit: % |

“2.2”的分析结果表明,晚稻累计降水量和暴雨日均降水量大值主要集中在水稻生长的前2个生育期,其累计降水量和暴雨频率的空间分布如图5所示。秧苗和分蘖期多年平均的降水大值中心分布比较类似,除秧苗期广西西北部地区有1次大值中心外,2省(区)累计降水量在这2个生育期均呈现出由沿海向内陆逐渐递减的分布,高值区为广西南部沿海–延伸到广东湛江海丰到珠海汕头一带的沿海狭长地带(图5a、5b),秧苗期的最大中心值可达350 mm,而分蘖期最大中心值在300 mm左右。

|

图 5 晚稻各生育期降水量空间分布特征 Fig. 5 The space distribution of accumulated rainfall in each growth period of late rice a:秧苗期,b:分蘖期,c:拔节期,d:抽穗期,e:结实期;等值线单位:mm,阴影单位: % a: Seedling stage, b: Tillering stage, c: Jointing stage, d: Heading stage, e: Seed setting stage; Contour unit: mm, Shaded unit: % |

晚稻秧苗期和分蘖期累计降水最大值的中心即从沿海向内陆呈逐渐递减的分布特点,体现出华南地区后汛期雨季特点,而晚稻秧苗期和分蘖期是华南地区后汛期。造成后汛期的主要降水系统为台风,因此,累计降水的大值中心主要位于沿海地区。暴雨的概率大值中心也与降水大值中心吻合,但分蘖期广西的暴雨概率有所减小。进入拔节期后,影响华南地区的台风逐渐减少,晚稻后3个生育期累计降水量也随之大幅度减少,暴雨概率的分布也随着台风减少而迅速下降,但最大累计降水量的中心依然是位于广东和广西的沿海地区。

3 讨论与结论本文分析了华南地区早稻和晚稻不同生育期间降水和极端降水的特征,对早稻而言,秧苗期、分蘖期和结实期累计降水量大,其中秧苗期和分蘖期主要为阴雨天气,降水量较小,暴雨日数及暴雨量少,此时应注意保持田间水层深度,防止长时间阴雨天气对稻田水稻的浸泡,这样才有利于增加土壤中氧气,促使根系发育,而分蘖期后,暴雨日数和暴雨量逐渐增加,结实期是水稻籽粒充实的重要时期,此时正好是早稻暴雨频数和暴雨量最大的时期,暴雨对地势低洼地区容易形成水稻田积涝,土壤透气性能差,根系无法呼吸,得不到生长所需的肥力,导致生长缓慢甚至完全停止生长,严重影响水稻收成,此时要做好暴雨预防工作,保持田间土壤不积水,以利于水稻成熟。对晚稻生育过程而言,暴雨及最大累计降水量均出现在前2个生育期,晚稻种植过程中主要受到台风登陆造成的暴雨影响,因此晚稻分蘖期间应关注台风消息,注重分蘖期田间受暴雨后的水层深度维持,才能促进水稻分蘖,提供分蘖成穗率,实现穗多穗大的高产栽培目标。

全球变暖导致极端气候事件发生的频率增加,华南地区为我国降水量最大的区域之一,其极端降水量和频率的增加,将对华南地区的水稻生产产生重要的影响。不同程度的降水对水稻造成的涝害各不相同,暴雨特别是极端的暴雨将会是未来华南水稻种植所面临的最大自然灾害。而暴雨对水稻生产影响一般考虑2种致灾因子:暴雨日数和暴雨雨量,在过往研究涝害对水稻生产的影响中,一般通过淹水试验设置淹水时间和淹水深度进行实现[21-22]。本研究通过对华南地区49年的降水气候特征分析发现,早稻和晚稻不同生育期的降水强度及其空间分布差异很大。以往研究淹水对华南水稻影响的试验中,对不同生育期的淹水时间和深度的设置均无法体现出华南早晚稻降水在各生育期分布不均的特点[23-24],不能反映出不同级别降水对水稻不同生育期的影响。因此本研究下一步工作将针对不同生育期极端降水特征,根据早晚稻生育期各自的极端降水阈值开展水稻淹水试验,研究不同级别降水对水稻不同生育期的影响。

本文选用广东和广西730个站点49年的降水资料,对华南地区早稻和晚稻各生育期的降水量的特征进行了研究,得到了以下的结论:1)早稻和晚稻生育期累计总降水量均在600 mm以上,早稻累计降水量排列以秧苗期和结实期最大,日均降水量随着生育期后延逐渐增加,最大的日均降水量出现在结实期;晚稻不同生育期累计降水量排列与日均降水量排列一致,随着生育期后延而减少,累计降水量和日均降水量大值均出现在前2个生育期;2)不同生育期极端降水指数排列表明:早稻秧苗期累计降水量大主要是由于其降水概率大而非暴雨概率大所致,早稻后3个生育期暴雨概率增加,是早稻生产过程涝害防控的重点阶段。晚稻各生育期的暴雨特征排列基本与累积降水量的排列顺序一致,秧苗期与分蘖期的暴雨日均雨量、暴雨概率均为所有生育期最大,晚稻生产过程对暴雨的防控主要为秧苗期和分蘖期;3)累积降水量和暴雨概率的空间分布表明:累计降水量和暴雨概率的空间分布不均匀,其最大值中心的空间分布与华南雨季降水系统有密切关系,早晚稻暴雨概率大值中心与华南前汛期的季风系统有关,而晚稻与华南后汛期的台风系统有关,雨量和暴雨概率大值中心多出现在沿海地区。

| [1] |

龚金龙, 张洪程, 李杰, 等. 水稻超高产栽培模式及系统理论的研究进展[J]. 中国水稻科学, 2010, 24(4): 417-424. DOI:10.3969/j.issn.1001-7216.2010.04.014 (  0) 0) |

| [2] |

乔云亭, 周鑫, 简茂球, 等. 华南春旱特征及其与水汽输送的关系[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2010, 49(2): 125-129. (  0) 0) |

| [3] |

CHEN J, WEN Z, WU R, et al. ,Interdecadal changes in the relationship between southern China winter-spring precipitation and ENSO[J]. Climate Dyn, 2014, 43(5/6): 1327-1338. (  0) 0) |

| [4] |

FENG L, ZHOU T, WU B, et al. Projection of future precipitation changes over China with a high-resolution global atmospheric model[J]. Adv Atmosci, 2010, 28(2): 464-476. DOI:10.1007/S00376 (  0) 0) |

| [5] |

SOLOMON S, QIN D, MANNING M, et al. Climate change(2007): The physical science basis [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 996.

(  0) 0) |

| [6] |

任国玉, 封国林, 严中伟. 中国极端气候变化观测研究回顾与展望[J]. 气候与环境研究, 2010, 15(4): 337-353. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2010.04.01 (  0) 0) |

| [7] |

章开美, 陈胜东, 李丽平. 1969—2013年华南前汛期极端降水年际异常及影响因子[J]. 中国农学通报, 2017, 339(25): 116-126. (  0) 0) |

| [8] |

胡宜, 董文杰, 何勇. 21世纪初极端天气气候事件研究进展[J]. 地球科学进展, 2000, 22(10): 1066-1075. (  0) 0) |

| [9] |

李丽平, 章开美, 王超, 等. 近40年华南前汛期极端降水时空演变特征[J]. 气候与环境研究, 2010, 15(4): 443-450. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2010.04.12 (  0) 0) |

| [10] |

李丽平, 许冠宇, 成丽萍. 华南后汛期极端降水特征及变化趋势[J]. 大气科学学报, 2012, 35(5): 570-577. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2012.05.007 (  0) 0) |

| [11] |

黄士松, 李真光, 包澄澜, 等, 华南前汛期暴雨[M]. 广州: 广东科技出版社, 1986: 1-7.

(  0) 0) |

| [12] |

何有海, 关翠华, 林锡贵, 等. 华南后汛期降雨量的振动和分布[J]. 热带气象学报, 1998, 14(4): 359-363. (  0) 0) |

| [13] |

房永生, 中国极端强降水的时空特征及未来预估[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014

(  0) 0) |

| [14] |

王东海, 夏茹娣, 刘英. 2008年华南前汛期致洪暴雨特征及其对比分析[J]. 气象学报, 2011, 69(1): 137-148. (  0) 0) |

| [15] |

伍红雨, 杜尧东, 秦鹏. 华南暴雨的气候特征及变化[J]. 气象, 2011, 37(10): 1262-1269. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.10.009 (  0) 0) |

| [16] |

WU L J, SHAO Y, CHENG A Y S. A diagnostic study of two heavy rainfall events in South China[J]. Meteorol Atmos Phys, 2011, 111(1): 13-25. (  0) 0) |

| [17] |

陈思, 高建芸, 黄丽娜, 等. 华南前汛期持续性暴雨年代际变化特征及成因[J]. 应用气象学报, 2017, 28(1): 86-97. (  0) 0) |

| [18] |

WU L J, HUANG R H, HE H Y, et al. Synoptic characteristics of heavy rainfall events in pre-monsoon season in South China[J]. Adv Atmos Sci, 2010, 27(2): 315-327. DOI:10.1007/s00376-009-8219-z (  0) 0) |

| [19] |

吴丽姬, 温之平, 贺海晏, 等. 华南前汛期持续性暴雨的分布特征及分型[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2007, 46(6): 108-113. DOI:10.3321/j.issn:0529-6579.2007.06.025 (  0) 0) |

| [20] |

官春云.现代作物栽培学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [21] |

宁金花, 霍治国, 龙志长, 等. 淹涝胁迫条件对水稻形态的试验研究初报[J]. 中国农学通报, 2013, 335(27): 24-29. (  0) 0) |

| [22] |

周建林, 周广洽, 陈良碧. 洪涝对水稻的危害及其抗灾减灾的栽培措施[J]. 自然灾害学报, 2001, 10(1): 103-106. DOI:10.3969/j.issn.1004-4574.2001.01.019 (  0) 0) |

| [23] |

姬静华, 霍治国, 唐力生, 等. 早稻灌浆期淹水对剑叶理化特性及产量和品质的影响[J]. 中国水稻科学, 2016, 30(2): 181-192. (  0) 0) |

| [24] |

向镜, 陈惠哲, 张玉屏, 等. 淹涝条件下水温对水稻幼苗形态和生理的影响[J]. 中国水稻科学, 2016, 30(5): 525-532. (  0) 0) |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40