2. 中国热带农业科学院 广州试验站,广东 广州 510140;

3. 广东省农业科学院 茶业科学研究所/广东省茶树资源创新利用重点实验室,广东 广州 510640

2. Guangzhou Experimental Station, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Guangzhou 510140, China;

3. Tea Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences/Guangdong Key Laboratory of Tea Plant Resources Innovation and Utilization, Guangzhou 510640, China

据估计,全世界约50%的潜在耕地为酸性土壤[1],其中,约60%分布在热带亚热带地区[2]。我国南方省份(湖南、福建、浙江和江西)pH<4.5的土壤占各自省份土壤总面积的1.0%~8.8%,4.5≤pH<5.5和5.5≤pH<6.5的土壤相应分别占16.9%~72.2%和15.4%~56.4%[3]。土壤酸化是伴随着土壤形成和发育的自然过程[4],酸沉降[5]、化学肥料的不合理施用[6]、矿区酸性废水的排放[7]以及植物作用[4, 6]均会加速土壤的酸化,我国土壤酸化呈加速发展的趋势[3, 6]。土壤溶液中铝的浓度和形态受其pH影响,随着土壤的酸化,引起土壤盐基离子的淋失,促进活性铝的释放[8]。土壤铝毒性的发挥和土壤的pH密切相关[9],一般认为pH≤5.5时,就有活性铝释出,当土壤酸化至pH 4.3时,才会导致活性铝的大量释放[10]。铝在土壤中以多种形态存在,不同研究者出于研究目的不同将土壤中的铝进行了不同的形态划分[11]。土壤中铝的存在形态直接影响到土壤的结构和性质,影响人类和生物生存的生态环境[1]。然而,土壤成土母质、土地利用方式和土壤类型等的不同最终会导致土壤不同程度的酸化,具有不同pH的矿区土壤和非矿区土壤在酸性特征和铝形态分布上有何差异?且不同(强)酸性土壤的铝形态与其土壤性质之间有何内在联系?这些均有待进一步揭示。本研究选取广东和广西具有代表性的土壤,通过测定土壤pH、土壤交换性酸、交换性铝、阳离子交换量以及铝形态等指标,对不同(强)酸性土壤的酸化规律和铝形态分布规律进行研究,以期为华南地区土壤酸化研究及土壤改良提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 供试土壤31个土壤样品(基本情况见表1)采自广东省广州、云浮、韶关、湛江、珠海、清远、惠州、深圳、河源以及广西壮族自治区钦州和防城港等地不同母质或者土地利用方式的代表性土壤,取样深度均为0~20 cm。1~14号为矿山土壤,其中1~6号为广东云浮硫铁矿矿区内便道旁的土壤、拦泥坝中的淤泥以及尾矿库矿渣,7~14号为广东粤北大宝山矿山废石场的弃土。根据种植于废土场的先锋植物五节芒Miscanthus floridulus的不同生长状况进行取样,由于人为的影响(添加石灰、有机肥等),土壤具有不同的pH等酸性特征(表2)。15~31号为不同土地利用类型以及不同母质的非矿山土壤,土壤类型有赤红壤和水稻土。母质包括沉积岩,花岗岩、玄武岩、砂页岩和第四纪红色黏土。所有样品经风干、混匀后,过20、60和100目筛备用。

|

|

表 1 土壤样品的基本状况 Table 1 Basic conditions of soil samples |

称取1 g土壤分别加入无CO2水或1 mol·L–1氯化钾2.5 mL,混匀,pH计(雷磁PHS-3C)测定pH,土壤有机质(SOM)用重铬酸钾容量法–外加热法测定,黏粒(直径<0.002 mm)含量用吸管法测定(美国质地制),阳离子交换量(CEC)采用乙酸铵交换–原子吸收分光光度法测定,总交换性酸(Ex-Q)、交换性氢(Ex-H)和交换性铝(Ex-Al)的质量摩尔浓度采用1 mol·L–1氯化钾交换–中和滴定法测定,淋洗液消耗的标准NaOH量为Ex-Q总量,加入足量的氟化钠时消耗的碱量为Ex-H的质量摩尔浓度,两者之差即为Ex-Al的质量摩尔浓度[12]。

铝形态的连续浸提采用改进的连续分级方法,区分土壤样本之间铝形态分布差异。首先,准确称取过60目筛的土壤样品1 g,小心装入100 mL带盖的硬质塑料圆底离心管中,然后进行分步提取:

1)交换态铝(AlEx):在1 g土壤中加入0.1 mol·L–1的BaCl2溶液10 mL,室温下振荡30 min,离心5 min (3 500 r·min–1,下同),过滤上清液至塑料瓶中作为原液待用,提取2次,合并提取液,用去离子水洗涤残余物,离心,弃上清液;

2)弱有机结合态铝(AlOrw):向上一步残渣加入0.5 mol·L–1的CuCl2溶液10 mL,室温下振荡2 h,离心,过滤上清液至塑料瓶中作为原液待用,提取2次,合并提取液,用去离子水洗涤残余物,离心,弃上清液;

3)有机结合态铝(AlOr):向上一步残渣加入0.1 mol·L–1的Na4P2O7(pH 10)溶液40 mL,室温下振荡2 h,离心,过滤上清液至塑料瓶中作为原液待用,提取2次,合并上清液,用1 mol·L–1的Na2SO4洗涤残余物,离心,弃去上清液;

4)无定形态铝(AlAmo):向上一步残渣加入0.2 mol·L–1的草酸铵(pH 3.0)溶液40 mL,黑暗条件下振荡4 h,离心,过滤,用去离子水洗涤残余物,离心,去上清液;

5)氧化铁结合态铝(AlDCB):向上一步残渣加入0.3 mol·L–1Na3C6H5O7、1 mol·L–1NaHCO3和固体Na2S2O4,80 ℃水浴条件下搅拌15 min,离心,过滤,用1 mol·L–1的NaCl洗涤残余物,离心,弃上清液;

6)非晶态铝硅酸盐和三水铝石(AlAag):将上一步残渣转移至镍坩埚中,加入0.1 mol·L–1的NaOH,煮沸2.5 min,冷却后过滤[13-15];

7)矿物态铝(AlMin):将土壤全铝的量减去前6种形态之和作为矿物态铝。土壤全铝采用HF−HNO3−HClO4−H2O2消解[14]。最后用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES,Varian 710-ES)(工作参数:波长237.312 nm,雾化气压230 kPa,仪器的检测限度范围为:0~10 mol·L–1)测定各形态的铝。

1.3 数据统计采用Microsoft Excel 2003进行数据整理,用SAS 9.0软件进行t检验和相关性分析。通过在R中导入ADE-4软件包对不同土壤样本的酸化和铝形态分布特征进行主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)。

2 结果与分析 2.1 矿区和非矿区土壤基本理化性质的对比分析矿区和非矿区31个土壤样本的基本理化指标测定结果列于表2,并对其理化性质进行t检验,结果(表3)显示,非矿区土壤的pH(H2O)、CEC和黏粒含量均显著高于矿区土壤(P<0.05),其中黏粒含量的差异达到了极显著水平(P<0.01)。而矿区土壤的Ex-H含量显著高于非矿区土壤(P<0.05)。

|

|

表 2 土壤样品的理化性质1) Table 2 Physicochemical properties of soil samples |

|

|

表 3 供试土壤的基本理化性质指标t检验1) Table 3 t-test of the basic physicochemical properties of soil samples |

矿区和非矿区土壤铝形态分布如表4所示。从数量上看,矿区土壤b(AlEx)在0.00~76.79 mmol·kg–1,平均13.39 mmol·kg–1,最高为76.79 mmol·kg–1(土样14),pH高于4.50的3个样点(1、5和9号)AlEx含量极低,分别为1.94、0.15和0.00 mmol·kg–1。矿区土壤的b(AlOrw)为0.92~11.52 mmol·kg–1,其中13号土样含量最高;b(AlOr)为0.06~54.42 mmol·kg–1,平均为12.96 mmol·kg–1;b(AlAmo)介于12.17~181.09 mmol·kg–1之间;矿区土壤的b(AlDCB)介于24.29~90.74 mmol·kg–1之间,且大多在90.74 mmol·kg–1以下。对于非矿区土壤b(AlEx)在0.39~28.32 mmol·kg–1,平均为10.43 mmol·kg–1;b(AlOrw)为2.62~23.55 mmol·kg–1,平均为8.32 mmol·kg–1;b(AlOr)为1.59~155.90 mmol·kg–1,平均为41.46 mmol·kg–1;非矿区土壤b(AlAmo)介于10.30~98.38 mmol·kg–1之间,平均为36.43 mmol·kg–1;b(AlDCB)在7.34~152.21 mmol·kg–1范围内。非矿区土壤的b(AlAag)为0.60 mol·kg–1,高于矿区土壤(0.39 mol·kg–1)。所有土样的b(AlMin)含量均在0.64 mol·kg–1(15号)以上,最高为27号土样(2.78 mol·kg–1)。除15号土样(0.74 mol·kg–1)外,所有土样的b(AlTotal)在1.09 mol·kg–1以上,其中最高为17号土样(4.09 mol·kg–1)。t检验结果显示,非矿区土壤的AlOrw和AlOr含量显著高于矿区土壤(P<0.05,表4)。

|

|

表 4 供试土壤中的铝形态1) Table 4 Aluminum forms in soil samples |

矿区土壤铝形态与土壤性质的相关系数(r)如表5所示。结果表明,矿区土壤的AlEx含量与pH(H2O)、pH(KCl)分别呈显著的负相关关系(r=–0.577*和–0.638*);AlEx含量与Ex-Q、Ex-H和Ex-Al含量均呈正相关关系(r=0.927**,r=0.976**和r=0.870**)。此外,AlOr、AlAag含量分别与黏粒含量呈显著负相关关系(r=–0.666**和r=–0.635*);AlDCB含量与SOM含量呈显著负相关关系(r=–0.566*)。由表5还可以看出,与矿区土壤相似,非矿区土壤的AlEx含量与pH(H2O)和pH(KCl)分别呈显著负相关关系(r=–0.671*和r=–0.624**),与Ex-Q、Ex-H和Ex-Al含量分别呈正相关关系(r=0.662**,r=0.555**和r=0.632**)。与矿区土壤不同,非矿区土壤的AlOrw含量与pH(H2O)和pH(KCl)分别呈显著正相关关系(r=0.668*和r=0.717**),AlAmo和AlDCB含量与黏粒含量呈显著正相关关系(r=0.516*和r=0.603*)。AlDCB和AlAag含量与Ex-H含量呈显著负相关关系(r=–0.579*和r=–0.601*)。此外,AlMin和AlTotal含量分别与黏粒含量呈显著的正相关关系(r=0.523*和r=0.637**)。

|

|

表 5 土壤铝形态与土壤性质之间的相关系数(r)1) Table 5 Correlation coefficients (r) between aluminum forms and soil properties |

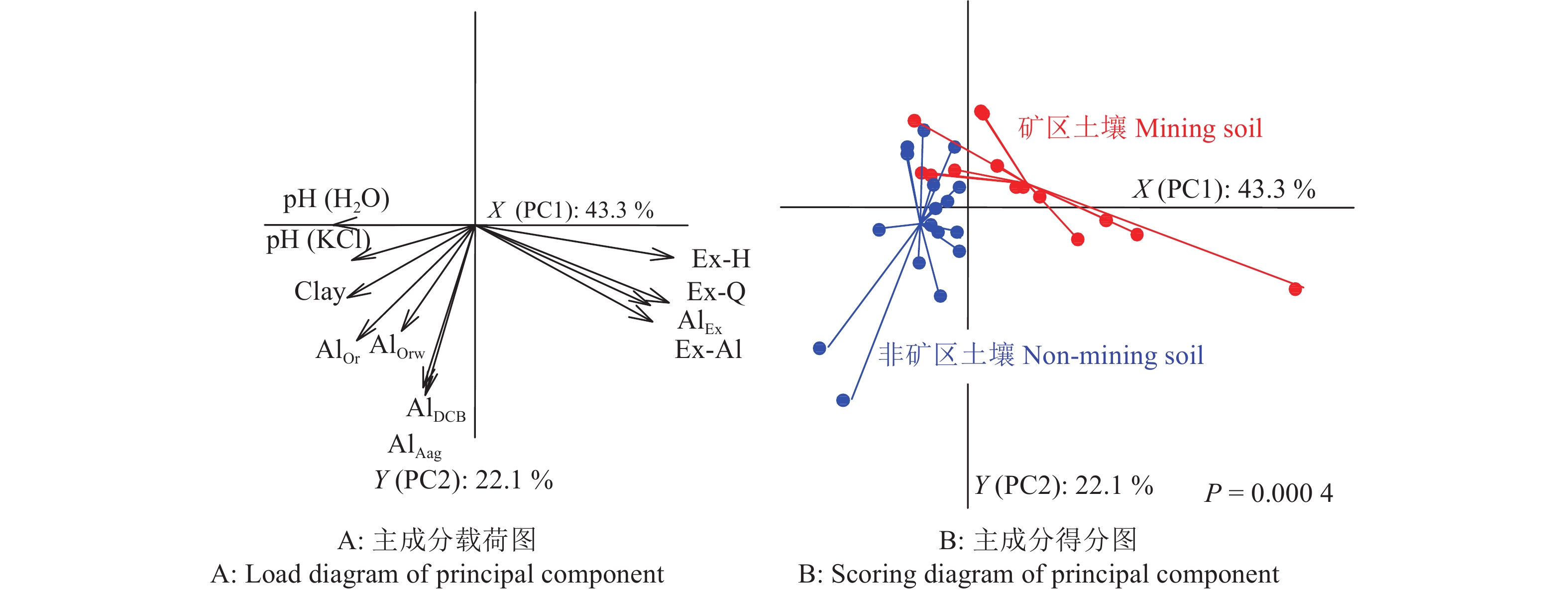

矿区和非矿区土壤铝形态和各酸化指标及黏粒含量的主成分分析结果(图1)显示:第1主成分(PC1)累计方差贡献率为43.3%,第2主成分(PC2)累计方差贡献率为22.1%,第1、2主成分累计方差贡献率达到65.4%,可以反映不同土壤铝形态和各酸化指标的大部分信息,且受第1、2主成分的综合影响,不同处理样点空间分布差异极显著(P<0.01)。PC1和PC2的空间载荷图(图1a)表明:PC1主要与土壤pH(KCl)、pH(H2O)以及Ex-Al、Ex-H、Ex-Q和AlEx含量等酸性指标参数密切相关,受PC1酸化性质参数的影响,矿区和非矿区土壤样点空间分布差异极显著(P<0.01),非矿区土壤样点显著向土壤pH(H2O)和pH(KCl)升高的方向偏移,而矿区土壤则显著偏向Ex-Al、Ex-H、Ex-Q和AlEx含量升高的方向(图1b)。表明与非矿区土壤相比,矿区土壤酸性强,具有较强的酸性特征。PC2主要与土壤黏粒、AlOrw、AlOr、AlDCB和AlAag含量等参数密切相关(图1a),受PC2参数的影响,非矿区土壤显著向土壤黏粒、AlOrw、AlOr、AlDCB和AlAag含量升高的方向偏移(图1b),表明与矿区土壤相比,非矿区具有更高的土壤黏粒、AlOrw、AlOr、AlDCB和AlAag含量。

|

图 1 各土壤铝形态、酸化指标和黏粒含量的主成分分析 Fig. 1 PCA of aluminum forms, acidification indexes and clay contents in soils Ex-H:交换性氢;Ex-Al:交换性铝;Ex-Q:交换性酸;Clay:黏粒 Ex-H: Exchangeable hydrogen; Ex-Al: Exchangeable aluminum; Ex-Q: Total exchangeable acid; Clay: Clay content |

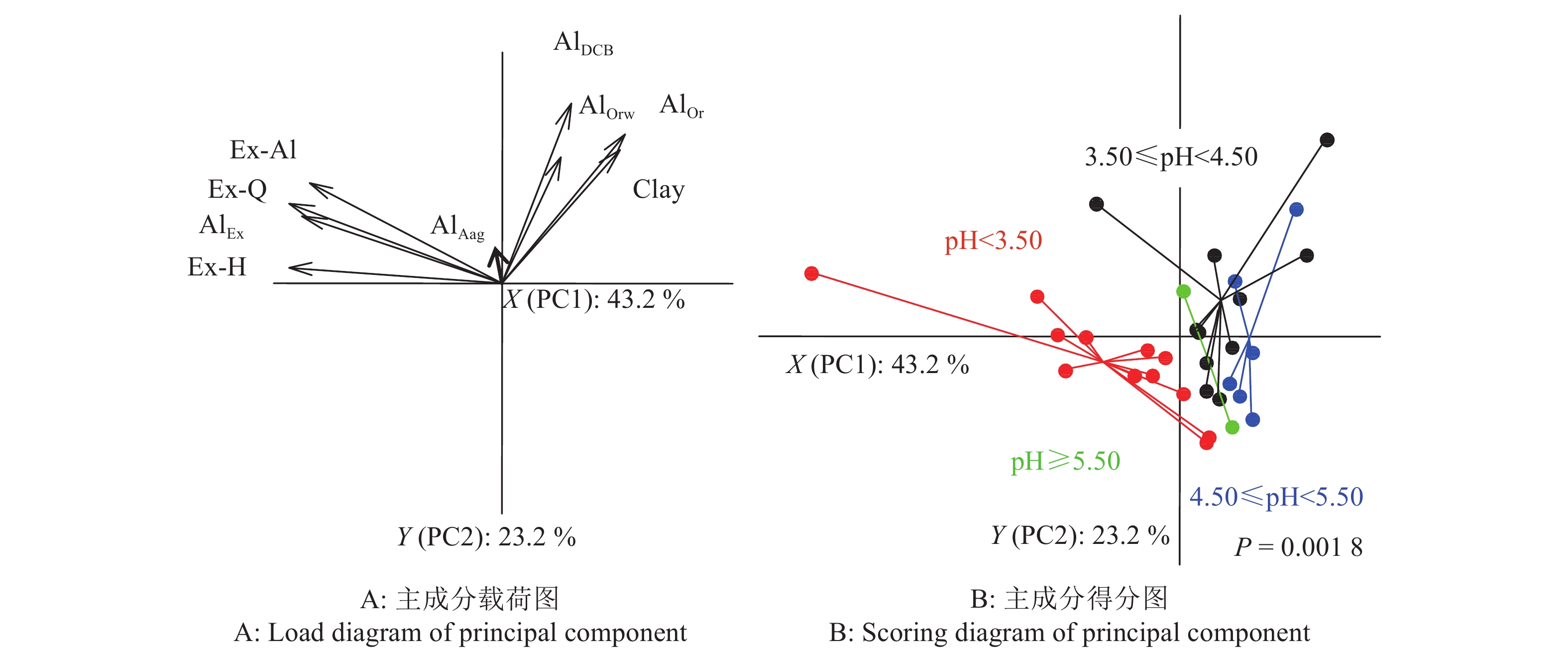

对不同土壤的pH进行范围划分(pH<3.50、3.50≤pH<4.50、4.50≤pH<5.50和pH≥5.50),再综合土壤铝形态、酸化指标、黏粒指标的变化进行主成分分析,结果(图2a)显示:PC1累计方差贡献率为43.2%,PC2累计方差贡献率为23.2%,第1、2主成分累计方差贡献率达到66.4%,可以反映不同土壤参数的大部分信息,受第1、2主成分的综合影响,不同pH范围划分样点空间分布差异显著(P<0.01)。图2a表明:PC1主要与Ex-Al、Ex-H、Ex-Q和AlEx酸化性质参数密切相关,受PC1理化性质参数的影响,不同pH范围划分样点空间分布差异显著,pH≤3.50组样点显著地向Ex-Al、Ex-H、Ex-Q和AlEx含量增大的方向偏移,表明pH≤3.50组土壤具有较强的酸性特征。PC2主要与土壤AlOrw、AlDCB、AlOr和黏粒含量密切相关,受PC2理化性质参数的影响,3.50≤pH<4.50、4.50≤pH<5.50和pH≥5.50组样点显著地向AlOrw、AlDCB、AlOr和黏粒含量增多的方向偏移(图2b),表明3.50≤pH<4.50的供试土壤含有较多的AlOr、AlDCB和黏粒含量。

|

图 2 土壤铝形态、酸化指标和黏粒含量及pH范围的主成分分析 Fig. 2 PCA of aluminum forms, acidification indexes, clay contents and pH ranges in soil Ex-H:交换性氢;Ex-Al:交换性铝;Ex-Q:交换性酸总量;Clay:黏粒 Ex-H: Exchangeable hydrogen; Ex-Al: Exchangeable aluminum; Ex-Q: Total exchangeable acid; Clay: Clay content |

土壤酸化是伴随着土壤形成和发育的自然过程[16],由酸化而引起的铝毒问题日益受到广泛关注。铝是地壳中最丰富的元素之一,也是组成土壤无机矿物的主要元素,其丰度为82.3 g·kg–1[17]。我国土壤表层(A层)铝背景值的算术平均值为66.2±16.26 mg·kg–1,本研究土壤全铝质量分数为29.37~110.55 g·kg–1(1.09~4.09 mol·kg–1),由于土壤全铝含量与土壤的矿物类型有关[17],这说明本研究中的供试土壤类型差异较大。土壤pH主要取决于交换性酸的量,而交换性酸的大部分为交换性铝,因此交换性铝与土壤pH密切相关。土壤酸度主要决定着土壤交换性铝的含量,而土壤交换性铝在很大程度上制约着土壤的pH[18]。本研究结果显示,矿区和非矿区土壤的pH(H2O)与AlEx含量均呈显著负相关(r=–0.577**和–0.671**)关系,这与前人的研究结果一致[18]。土壤铝毒性的发挥和土壤的pH密切相关,一般认为pH≤5.5时,就有活性铝释出,当土壤酸化至pH 4.3时,才会导致活性铝的大量释放[10]。本研究分别有29和20个土样pH分别在5.5和4.3以下,说明大部分土壤样品已存在铝毒问题。一般情况下,土壤中的Ex-H含量远小于Ex-Al含量。当土壤pH<4.8时,一般认为土壤Ex-Al占Ex-Q的97%以上[18],即Ex-H占很小一部分,但实际上,Ex-H含量的占比更高一些,甚至达到40%[19]。本研究中的6、9、13、24和27号土样的Ex-H含量略高于Ex-Al含量,这与前人研究结果不一致。郭彦彪等[20]也发现个别大宝山矿区废石场土壤的Ex-H含量(0.55和0.64 mmol·kg–1)高于对应的Ex-Al含量(0.20和0.18 mmol·kg–1)。以上这种“反常”现象已有较多报道[21],这与有机物或者化学肥料的添加[22]和土壤的pH较高有关[23]。而本文的6、9、13(矿区土壤)和24、27(水稻土)号土样均为受人为干扰(施肥、有机物料和石灰等)较为强烈的土壤。

铝的迁移转化、生物有效性及生物毒性除与其含量有关外,还与其形态有密切的关系[24]。一般认为土壤交换态和有机络合态铝是土壤中最为活跃的部分,与土壤铝毒的发挥关系密切[17-18]。本研究供试土壤的AlEx含量在0.00~76.79 mmol·kg–1,仅占全铝量的0.00%~4.12%。虽然土壤AlEx占全铝量的含量比例较小,但其对土壤生物的毒性较强,因此其数量和活性应引起广泛的关注[18]。0.5 mol·L–1CuCl2提取的铝为弱有机结合态铝,常作为潜在活性铝[15]。本研究中矿区土壤AlOrw的平均含量(3.44 mmol·kg–1)低于非矿区土壤(8.32 mmol·kg–1,P<0.01),说明单独就本形态来说,矿区土壤的铝毒性较低,这可能与非矿区土壤受到了强烈的人为干扰(施肥、有机物料和石灰等)有关。0.5 mol·L–1Na4P2O7(pH 8.5)提取的有机结合态铝,是一种非晶态铝[25]。一方面,AlOr的形成既阻碍了铝的老化结晶和污染物的循环、周转,又使铝离子和羟基单体铝等对生物有毒性的形态转化为无毒或少毒的形态,从而降低其生物毒性[24]。另一方面,AlOr的增加能提高铝在土壤中的移动性,在某种程度上可降低铝的毒性[13]。本研究结果发现非矿区土壤的AlOr的平均含量(41.46 mmol·kg–1)显著高于矿区土壤(12.96 mmol·kg–1,P<0.05),表明对于此形态来说,非矿区土壤的铝毒性较低。草酸铵缓冲液提取的无定形态铝被认为是活性氧化铝,本研究中矿区土壤具有较多的AlAmo。在非矿区土壤中,无定形铝与黏粒含量显著正相关(r=0.516*)。AlDCB主要是指与氧化铁结合的游离铝[13]。本研究发现矿区土壤的AlDCB与有机质含量显著负相关(r=–0.566*),可能是因为游离氧化铁主要集中于黏粒部分。此外,本研究发现非矿区土壤的AlDCB与土壤的Ex-H含量呈显著负相关关系(r=−0.579*),但邵宗臣等[13]发现AlDCB含量与可滴定酸度呈显著正相关,具体机理尚不明确。而文中不同类型土壤AlDCB的量差异较大则与邵宗臣等[13]研究结果一致。本研究中矿区土壤的AlAgg含量与土壤黏粒含量、Ex-H含量均呈显著负相关关系(r=–0.635*,r=–0.605*),而邵宗臣等[13]研究结果表明AlAgg含量与土壤黏粒和可滴定酸度均呈显著正相关,其机理有待进一步揭示。土壤黏粒中含有较多的氧化铝和氧化铁,与铝产生复合作用,从而减少铝的溶出,使土壤中铝不断积累[26]。本研究中非矿区土壤的矿物态铝与土壤黏粒含量呈显著正相关(r=0.523*)。邵宗臣等[13]发现红壤中的铝主要以矿物态形式存在,平均约占全铝的62.04%,且花岗岩母质的红壤占58.93%~80.12%,平均占72.11%。本研究中矿区土壤的AlMin含量分别占全铝的71.07%~88.50%,比例范围变化不大;而非矿区土壤AlMin的含量比例在39.56%~86.68%,比例范围变化较大,其中17和18号为玄武岩发育而成的砖红壤,AlMin含量比例分别为53.35%和39.56%,平均为46.45%,这与邵宗臣等[13]研究结果一致(AlMin范围为33.98%~55.72%,平均47.39%)。黏粒是次生铝硅酸盐矿物,全铝含量高。本研究发现非矿区土壤的全铝含量和黏粒含量呈极显著的正相关关系(r=0.637**),这与王娅娅等[27]研究结果一致。

铝在土壤中的含量与土壤母质、成土过程以及人类活动等有关[28]。金属矿山由于矿产开采,金属硫化物暴露于空气后氧化而产生大量的酸性废水,导致矿区各类废弃物严重酸化[29],其pH更是低至3.0以下,同时伴随着Al的大量溶出[7]。本研究发现与非矿区土壤相比,矿区土壤酸性强,具有明显的酸性特征。一般情况下,由于矿山开采过程使原有土壤表层剥离,矿山土壤养分含量非常贫瘠,几乎不存在氮和有机质[30]。但本研究中的矿区土壤的平均有机质含量却高于非矿区土壤,这与矿区植被修复过程中有机物料的人为添加有关。土壤pH与有机质是影响茶园土壤中活性铝含量的主要因素[31]。本研究中,矿区土壤pH普遍偏低,而非矿区土壤则具有更高的土壤黏粒含量、弱有机结合态铝、有机结合态铝和CEC,所以2种土壤表现出了不同的特征。此外,通过对不同土壤的pH值进行范围划分后发现,pH<3.50、3.50≤pH<4.50、4.50≤pH<5.50和pH≥5.50组样点具有不同的分布特征,其中3.50≤pH<4.50组有较高的弱有机结合态铝、有机结合态铝和黏粒含量等,产生这种结果的原因可能是铝离子在不同pH下以Al3+、AlOH2+和

本研究得出以下结论:1)矿区和非矿区土壤的酸性特征具有显著差异,与矿区土壤相比,非矿区土壤具有更高的有机结合态铝、pH(H2O)、CEC和黏粒含量;2)矿区和非矿区土壤各指标间相关性有所不同;3)不同pH梯度的土壤的酸化特征也有显著性差异。因此,矿区土壤酸性改良和修复应重视土壤pH和有机质含量的提升。

| [1] |

KOCHIAN L V, PINEROS M A, LIU J P, et al. Plant adaptation to acid soils: The molecular basis for crop aluminum resistance[J]. Annu Rev Plant Biol, 2015, 66(66): 571-598. (  0) 0) |

| [2] |

许小丽, 张金彪. 森林土壤–植物系统铝毒害及防治研究进展[J]. 生态学杂志, 2017, 36(4): 1106-1116. (  0) 0) |

| [3] |

徐仁扣. 酸化红壤的修复原理与技术[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 1-4.

(  0) 0) |

| [4] |

徐仁扣. 土壤酸化及其调控研究进展[J]. 土壤, 2015, 47(2): 238-244. (  0) 0) |

| [5] |

ZHAO Y, DUAN L, XING J, et al. Soil acidification in China: Is controlling SO2 emissions enough?

[J]. Environ Sci Technol, 2009, 43(21): 8021-8026. DOI:10.1021/es901430n (  0) 0) |

| [6] |

GUO J H, LIU X J, ZHANG J L, et al. Significant acidification in major Chinese croplands[J]. Science, 2010, 327(5968): 1008-1010. DOI:10.1126/science.1182570 (  0) 0) |

| [7] |

LU W Z, MA Y Q, LIN C X. Status of aluminum in environmental compartments contaminated by acidic mine water[J]. J Hazard Mater, 2011, 189(3): 700-709. DOI:10.1016/j.jhazmat.2011.03.018 (  0) 0) |

| [8] |

BRADY N. The natural and properties of soils[M]. 9th ed. New York: Macmillan, 1984.

(  0) 0) |

| [9] |

TAM N, WONG Y S, WONG M H. Effects of acidity on acute toxicity of aluminum-waste and aluminum-contaminated soil[J]. Hydrobiologia, 1989, 188/189(1): 385-395. DOI:10.1007/BF00027804 (  0) 0) |

| [10] |

傅柳松, 吴杰民, 杨影, 等. 模拟酸雨对土壤活性铝释出影响研究[J]. 环境科学, 1993, 14(1): 20-24. (  0) 0) |

| [11] |

王维君. 我国南方一些酸性土壤铝存在形态的初步研究[J]. 热带亚热带土壤科学, 1995, 4(1): 1-8. (  0) 0) |

| [12] |

鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1999: 107-178.

(  0) 0) |

| [13] |

邵宗臣, 何群, 王维君. 红壤中铝的形态[J]. 土壤学报, 1998, 35(1): 38-48. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.1998.01.006 (  0) 0) |

| [14] |

KUBOVÁ J, MATÚŠ P, BUJDOŠ, et al. Influence of acid mining activity on release of aluminum to the environment[J]. Anal Chim Acta, 2005, 547(1): 119-125. DOI:10.1016/j.aca.2004.12.014 (  0) 0) |

| [15] |

LARSSEN T, SEIP H M, SEMBB A, et al. Acid deposition and its effects in China: An overview[J]. Environ Sci Policy, 1999, 2(1): 9-24. DOI:10.1016/S1462-9011(98)00043-4 (  0) 0) |

| [16] |

HODSON M E, DONNER E. Managing adverse soil chemical environments[M]//GREGORY P J, NORTCLIFF S. Soil Conditions and Plant Growth. Chichester: Blackwell, 2013: 195-237.

(  0) 0) |

| [17] |

陈怀满. 土壤中化学物质的行为与环境质量[M]. 北京: 科学出版社, 2002: 194.

(  0) 0) |

| [18] |

沈仁芳. 铝在土壤–植物中的行为及植物的适应机制[M]. 北京: 科学出版社, 2008: 75-79.

(  0) 0) |

| [19] |

孔晓玲, 季国亮. 我国南方土壤的酸度与交换性氢铝的关系[J]. 土壤通报, 1992, 23(5): 203-204. (  0) 0) |

| [20] |

郭彦彪, 冯宏, 周波, 等. 广东大宝山矿区废石场土壤酸化特征分析[J]. 水土保持学报, 2013, 27(6): 46-50. DOI:10.3969/j.issn.1009-2242.2013.06.010 (  0) 0) |

| [21] |

王小兵, 骆永明, 李振高, 等. 长期定位施肥对亚热带丘陵地区红壤旱地质量的影响[J]. 土壤学报, 2011, 48(1): 98-102. (  0) 0) |

| [22] |

索龙, 潘凤娥, 胡俊鹏, 等. 秸秆及生物质炭对砖红壤酸度及交换性能的影响[J]. 土壤, 2015, 47(6): 1157-1162. (  0) 0) |

| [23] |

王维君, 陈家坊, 何群. 酸性土壤交换性铝形态的研究[J]. 科学通报, 1991, 36(6): 460-463. (  0) 0) |

| [24] |

PARKER D R, KINRAIDE T B, ZELAZNY L W. On the phytotoxicity of polynuclear hydroxy-aluminum complexes[J]. Soil Sci Soc Am J, 1989, 53(3): 789-796. DOI:10.2136/sssaj1989.03615995005300030027x (  0) 0) |

| [25] |

KINRAIDE T B. Identity of the rhizotoxic aluminum species[J]. Plant Soil, 1991, 134(1): 167-178. DOI:10.1007/BF00010729 (  0) 0) |

| [26] |

许海波, 赵道远, 秦超, 等. 水稻土团聚体Cu2+吸附过程中铝的溶出及土壤溶液pH变化

[J]. 环境科学, 2014, 35(1): 248-253. (  0) 0) |

| [27] |

王娅娅, 杨艳芳, 李云飞, 等. 不同退耕年限下菜子湖湿地土壤活性铝形态特征[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(2): 307-315. (  0) 0) |

| [28] |

黄洐初, 曲长菱. 土壤中铝的溶出及形态研究[J]. 环境科学, 1996, 17(1): 57-59. (  0) 0) |

| [29] |

刘敬勇, 赵永久. 硫铁矿资源开采利用过程中的环境污染问题及控制对策[J]. 中国矿业, 2007, 16(7): 55-57. DOI:10.3969/j.issn.1004-4051.2007.07.017 (  0) 0) |

| [30] |

束文圣, 蓝崇钰. 凡口铅锌尾矿影响植物定居的主要因素分析[J]. 应用生态学报, 1997, 8(3): 314-318. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.1997.03.019 (  0) 0) |

| [31] |

秦樊鑫, 魏朝富, 黄先飞, 等. 黔西北茶园土壤活性铝的形态分布及影响因素[J]. 环境科学研究, 2015, 28(6): 943-950. (  0) 0) |

| [32] |

律兆松, 徐琪. 中国白浆土研究[J]. 土壤学报, 1995, 32(1): 32-40. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.1995.01.007 (  0) 0) |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40