水稻田间管理中,水、肥和药的管理是水稻生产中的重要环节,实现其喷雾机械化是提高水稻产量和质量的重要措施。由于受作业条件的限制,常规的喷雾机底盘难以下田作业,只能靠人工作业或人机结合作业,劳动强度大、生产效率低,制约了水稻生产全程机械化水平的提高。

国内外一些学者对水田机械作业平台进行了研究。Abubakar等[1]研究了车辆的静态和动态质量分布、滚动阻力、车轮滑移和总牵引力及车辆牵引效率的关系。Sun等[2]研究了高地隙机具在小坡度路面上急刹车,在横向坡道向上、向下转向以及在纵向坡道上匀速、变速行驶5种工况下的翻倾稳定性,设计了高地隙拖拉机动态不稳定性检测与预测系统,并进行了仿真与田间试验。Lyasko等[3]建立了TPA(Tractive performance analytical)模型,根据不同土壤条件对越野轮式和履带式车辆牵引性能的影响进行了分析和定量评价。南京农业大学邢全道等[4]研制了一种高地隙窄形橡胶履带式水旱兼用行走系统,履带机构采用驱动轮高置的三角形设计,安装于植保喷雾机上,具有质量轻、压苗少等优点,但存在田间陷深大的问题。东北农业大学王金武等[5]研制了一种高地隙折腰式水田多功能动力底盘,并在静态弯曲和扭转工况下对机架进行了有限元分析,对动力底盘的转向性能、行驶性能和越埂性能进行了理论分析。华南农业大学曾爱平等[6]研制了一种液压后驱式轻型农机水田自走底盘,底盘采用125摩托车发动机与液压传动系统相结合的形式,驱动轮采用水田叶轮,与液压马达的输出轴相连。该机可用于水田作业,也可兼用于旱地作业。中国矿业大学杨刚等[7]设计了一款高地隙通用动力底盘,离地间隙1 200 mm,采取四轮驱动结合四轮转向的行走系统,对其关键部分进行了有限元静力学分析,该底盘可以搭载多种作业机具。

针对现有喷雾机底盘难以在水田中作业的问题,为提高水稻生产田间管理水平、作业效率以及行走稳定性。本文设计了一种轻型、水田通过性好、压苗少的高地隙喷雾机轮履复合动力底盘,以解决传统动力底盘地隙偏低、水田通过性差和转向不灵活等问题。

1 总体设计方案及工作原理 1.1 设计目标拟设计一种水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘,更换工作部件,还可用于水田施肥和除草等作业,要求如下:离地间隙高;水田通过性好,轮陷深度小,不易陷车;转弯半径小且转向灵活;对土壤结构破坏小;可更换工作部件,完成多种作业任务。

根据水田作业复杂环境并结合南方地区水稻种植模式和农艺要求,底盘行走系统采取前轮后履的组合形式:1)采用前后不同行走机构,可以减少土壤重塑。水田土壤具有触变性,行走机构在水田中重复行走或转向时,会破坏水田土壤结构,承载能力和剪切能力降低,黏附加剧[8];2)后驱采用履带行走装置,通过性、牵引性与可搭载性能优于常规四轮行走装置[9]。履带行走装置相比轮式行走装置具有接地比压小、牵引效率高、通过性能好的优势,对土壤压实作用少,更适合水田作业环境[9-10];3)前驱采用轮式行走装置,转向性能优于常规全履带行走装置,可提高在水田中转向的灵活性,降低对土壤的破坏作用。转向时允许机身绕前轮有一定角度的摆动[11],可通过改变转向轮相对车身的位置来精确控制转向半径与角度。常规全履带行走装置转向摩擦损伤大,操控性差,对土壤结构以及植被破坏作用大[10]。

1.2 整机结构和工作原理 1.2.1 整机结构水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘主要由车架主体、动力与传动系统、行走系统及相关配件组成,如图1所示。

|

图 1 整机结构 Fig. 1 Structure of the whole machine 1:履带行走装置;2:车架及搭载平台;3:油箱;4:座椅;5:方向盘;6:发动机(防护罩);7:传动车桥;8:轮式行走装置;9:转向油缸 1: Crawler walking device; 2: Frame and platform; 3: Tank; 4: Seat; 5: Steering wheel; 6: Engine (Safety mask); 7: Transmission axle; 8: Wheeled walker; 9: Steering cylinder |

本机采用高地隙底盘,离地间隙设计为950 mm,适合水稻后期田间管理;采用履带行走装置,可提高水田行走通过性,能够减少对作物的压伤;配合轮式行走装置,水田转向将更灵活。轮履复合行走系统转向阻力小于常规全履带行走结构,水田承载能力则优于常规四轮行走装置[9, 12]。

本动力底盘拥有较大的可搭载平台,能够更换各功能工作部件,并由液压油泵驱动液压马达对各功能部件提供动力,以实现病虫害防治喷药、施肥等各类田间管理作业:1)安装喷药装置可完成水田植保喷雾作业;2)安装运秧货架可完成水稻秧苗田间运输;3)安装单圆盘撒肥装置可完成水田施肥作业;4)安装收获部件也可进行田间水稻收获作业,特别是对再生稻头季收获碾压小、通过性好。

1.3 底盘主要技术参数根据水稻田间管理要求,确定本研究设计的水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘技术参数,如表1所示。

|

|

表 1 水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘技术参数 Table 1 Technical parameters of paddy field high-gap sprayer wheel track composite power chassis |

履带行走装置如图2所示,包括梯形支架、驱动轮、导向轮、行走承重轮和履带带体。

|

图 2 履带行走装置结构 Fig. 2 Crawler walking device structure 1:导向轮;2:行走承重轮;3:平衡杆;4:承重轮连接块;5:导向轮张紧滑块;6:驱动轮;7:梯形支架;8:履带带体;9:履带导轨;10:张紧螺钉 1: Guide wheel; 2: Walking load wheel; 3: Balance bar; 4: Bearing wheel connecting block; 5: Guide wheel tensioning slider; 6: Drive wheel; 7: Trapezodial bracket; 8: Track belt; 9: Track guide; 10: Tensioning screw |

梯形支架通过螺钉连接在驱动桥轮毂上,履带驱动轮通过法兰盘连接至驱动桥的传动半轴上。导向轮张紧滑块分别插入梯形支架底部横梁前后端,通过张紧螺钉进行限位,起到张紧履带整体结构的作用。

梯形支架底部横梁的中部设有向下方伸出的平衡杆固定板用来固定平衡杆。平衡杆连接排列在中部的2个行走承重轮,使4个行走承重轮相互响应运动。采用这种浮动的连接方式,能够适应不平坦的地面,提高通过性能。

2.1.2 履带参数设计水稻作物行间距多为250 mm[13-15],行走装置应在作物行间行走,以减少对作物的压伤,故履带宽度(b)应满足:

| $ b \leqslant 250\;{\rm{mm}}\text{,} $ | (1) |

根据文献[4],行走装置设计时履带接地长度(L)与履带轨距(B)之间还需满足下式:

| $\frac{L}{B} = \frac{{2\left( {\varphi - {f_0}} \right)}}{{{\mu _0}}}\text{,}$ | (2) |

式中,φ为履带附着系数;f0为履带滚动阻力系数;μ0为履带转向阻力系数。φ与μ0可通过查询文献[16]确定。

由式(2)进一步推导得下式:

| $L \propto \frac{1}{{{\mu_0}}}\text{,}$ | (3) |

由式(3)可知,履带接地长度L越小则履带转向阻力越小。

通过转向系单边履带的接地比压(P)可计算履带的宽度b,其公式如下:

| $P = \frac{W}{{2bL}}\text{,}$ | (4) |

式中,W为履带行走系统部分的承质量。

根据公式(1)~(4)并查阅相关文献[12, 17]后,确定b为200 mm,接地长度L为900 mm。轨距越小其转向半径越小,但也会使履带装置转向时产生较大的滑移,结合国内目前部分水田行走底盘机型的轮距,确定B为1 800 mm。

2.1.3 行驶速度与驱动齿轮的设计喷雾机在水田作业过程中,喷雾均匀性与其行走速度密切相关,直接影响雾滴在水稻上的沉积量[18-19]。根据水田高地隙喷雾机实际应用情况,并查阅相关文献[20],确定本机的实际工作速度(V)为0~3 km/h。

理论工作速度可由下式计算得到[4]:

| ${V_{\rm{L}}} = \frac{{60}}{{{{10}^6}}}{n_{\rm{q}}}Z{{t}}\text{,}$ | (5) |

式中:

由式(5)进一步推导可得[4]:

| ${V_{\rm{L}}} = \frac{{120}}{{{{10}^6}}}{\omega _{\rm{q}}}{d_{\rm{q}}} = \frac{{240{\text{π}} {n_{\rm{e}}}{d_{\rm{q}}}}}{{{{10}^6}i}}\text{,}$ | (6) |

式中,ωq为驱动轮角速度,rad/min;dq为驱动轮节圆直径,mm;ne为发动机转速2 800 r/min;i为传动系统工作档位总传动比。由式 (6) 可计算得:

| ${d_{\rm{q}}} = \frac{{{{10}^6}{V_{\rm{L}}}i}}{{240{\text{π}} {n_{\rm{e}}}}} = 273.5\;{\rm{mm}}\text{,}$ |

由此,齿顶圆直径取整为da=300 mm,齿高h=25 mm。

履带驱动轮的齿数(Z)计算公式如下[21]:

| $ Z = \dfrac{{{{180}^\circ }}}{{\;\arcsin\dfrac{t}{{{d_{\rm{a}}}}}}} = \frac{{{{180}^\circ }}}{{\;\arcsin\dfrac{{80}}{{300}}}} = 11.6 \text{,} $ | (7) |

轮齿数不宜过多[12],取整后确定为Z=12。

2.1.4 转向阻力分析履带正常行走的行走阻力(Fr)可根据下式计算[12]:

| $ {F_{\rm{r}}} = \left( {{f_1} + {f_2}} \right)W\text{,} $ | (8) |

式中,f1为内摩擦阻力系数;f2为滚动阻力系数。

常规全履带行走底盘通常采用单边制动原地转向,即切断一边履带的动力并对该履带制动,依靠推动另一边履带进行转向,其转向受力情形(机器左转)如图3所示。

|

图 3 全履带转向受力图 Fig. 3 Force diagram of full Track steering |

左边的履带处于制动状态,在右边履带的推动下,整台机器绕左边履带的中心C1点旋转,转向阻力矩(Mr)由下式计算[12, 22]:

| $ {M_{\rm{r}}} = \frac{{WL{f_3}}}{4}\text{,} $ | (9) |

式中,f3为转向阻力系数,与土壤条件、履带结构和转向半径有关;L为履带接地长度。

右边履带的行走阻力(Fr/2)由下式计算[12]:

| $ \frac{{{F_{\rm{r}}}}}{2} = \frac{{\left( {{f_1} + {f_2}} \right) W}}{2}\text{,} $ | (10) |

假设2条履带的土壤水平推力均等于驱动力,对C1点取矩可求得转向时所需的驱动力(Fq)[12]:

| $ {F_{\rm{q}}} = \frac{{{F_{\rm{r}}}}}{2} + \frac{{{M_{\rm{r}}}}}{B} = \frac{{W \left( {{f_1} + {f_2}} \right)}}{2} + \frac{{WL {f_3}}}{{4B}}\text{,} $ | (11) |

根据文献,常规全履带行走装置的接地长度和履带轨距的比值(L/B)一般为1.3~1.8[4],代入式(11),比较式(9)与式(10)可以看出,由于f3远大于(f1+f2)[12],所以转向阻力要远大于正常行走阻力。

本机采用前轮后履的组合结构形式,经过差速后,轮履正常滚动进行转向,因此阻力主要来自前进方向的行走阻力,如图4所示,由式(8)与式(11)可知,其数值相比于常规履带行走装置要小[12]。常规全履带采用单边制动,其履带在土壤上多为滑移转向,其阻力则主要来自履带侧边的转向阻力。

|

图 4 履带制动转向(上)与轮履复合底盘转向(下)阻力大小对比示意图 Fig. 4 Diagram of of the resistance comparison between the track brake steering (upper) and the wheel-track composite chassis steering (lower) |

履带梯形支架是履带行走装置的关键部件之一,主要起承载质量的作用,其结构强度关系整机的作业安全。其结构受力的静态载荷特性直接影响整机田间行走、转向、越埂和田间通过性。梯形支架由6根横梁和3根竖梁以焊接方式刚性连接,梯形支架总长1 000 mm,宽196 mm,高463 mm,选用截面为40 mm×40 mm×4 mm(长×宽×厚)的45号钢成型方管制造。连接部分设置加强筋用以增加强度。如图5所示。

|

图 5 梯形支架三维模型 Fig. 5 Three-dimensional model of trapezoidal support |

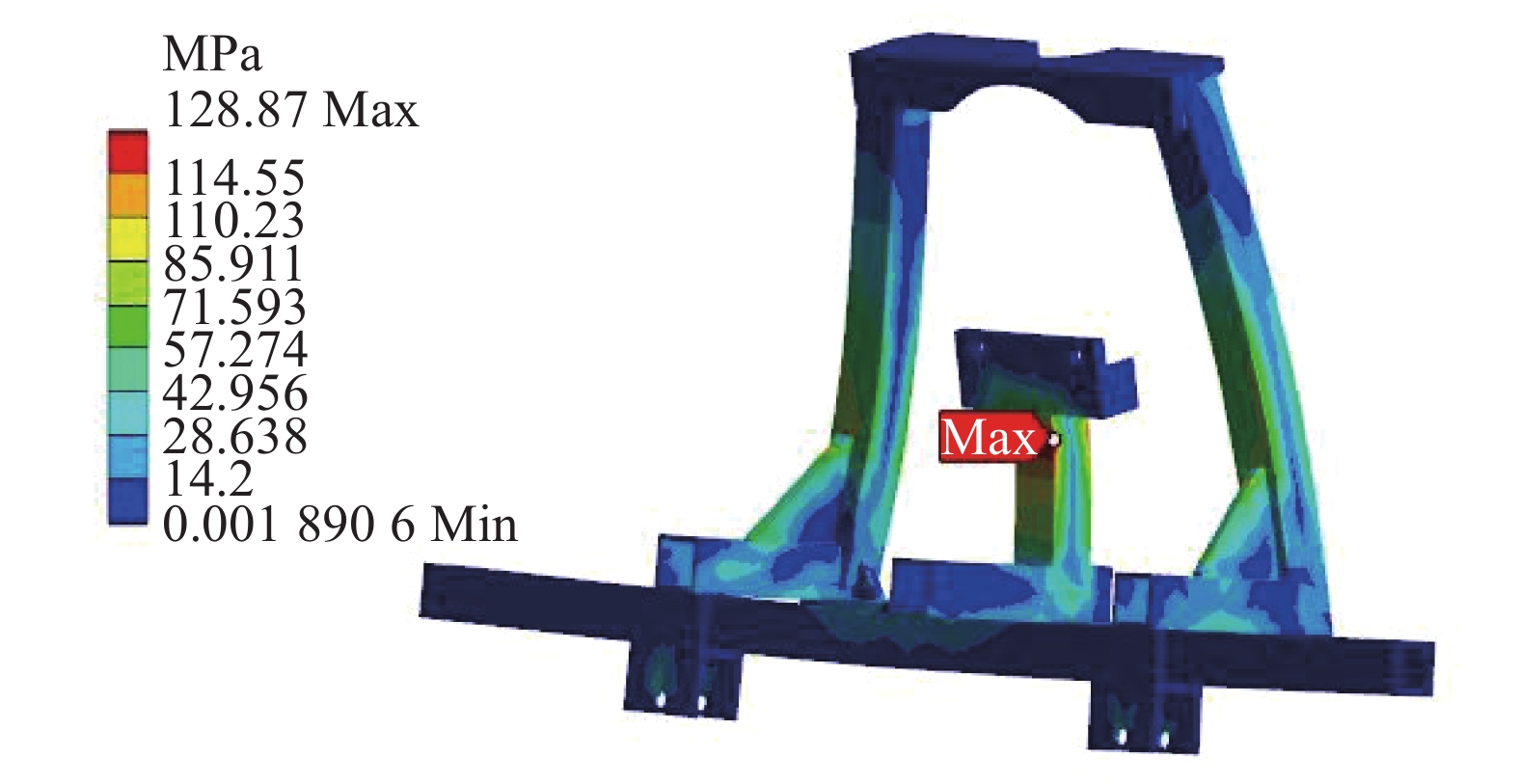

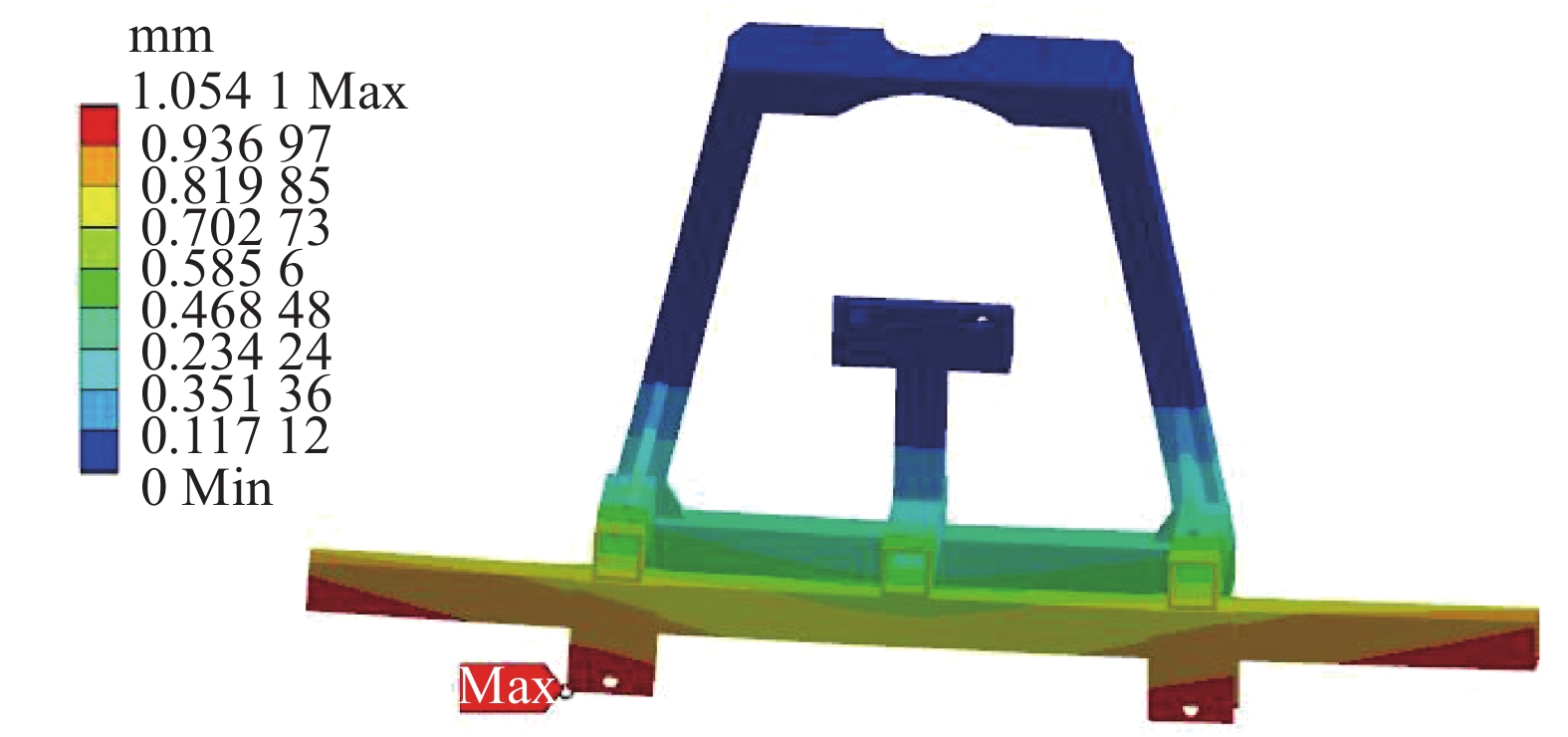

采用三维建模软件SolidWorks 2016建立车架参数化几何模型,并导入至有限元分析软件ANSYS Workbench 15.0。为提高仿真运行速度及精度,对车架几何模型进行简化处理,忽略部分安装孔及凸台,将倒角、圆角简化为直角,且不考虑焊接工艺对车架材料组织特性的影响。设定车架材料为45号钢,弹性模量为210 GPa,屈服强度为355 MPa,泊松比为0.3,密度为7 850 kg/m3。根据实体模型大小和结构形状,在ANSYS MESH模块中以Hex Dominant模式进行网格划分,六面体结构为主要划分方式,剩余部分采用少量四面体结构,如图6所示,通过Sizing尺寸控制网格质量,整个模型共划分31 390个实体单元,节点数为138 504个[23]。

|

图 6 梯形支架网格划分效果 Fig. 6 Trapezoidal bracket meshing effect |

由于水田作业环境复杂,因此对梯形支架的整体刚度以及强度要求较高。为检验梯形支架的结构可靠性,将本机质量以及载荷全部施加在履带结构上。喷雾机喷雾药箱设计容量为500 L[20],考虑到作为通用底盘可能搭载的工作部件较多,设计加载质量为1 000 kg。模拟所需载荷类型与加载形式如表2所示。

|

|

表 2 梯形支架有限元分析中载荷类型与加载形式 Table 2 Load type and loading form of trapezoidal bracket in finite element analysis |

车架边界条件简化如图7所示。1) 根据实际约束关系,位置A与B通过螺栓固定在车桥轮毂上,位置A和B约束X、Y、Z 这3个方向的位移自由度;2) 所有加载载荷作用在梯形支架上,与地面给梯形支架的支持力相等。位置C与位置D均受到地面竖直向上的作用力,均为F=22 400/4=5 600 N。这样既释放了变形,又限制了刚体位移,满足分析要求。

|

图 7 梯形支架的边界条件处理 Fig. 7 Boundary condition processing of trapezoidal bracket |

对匀速行驶过程中车架满载状态下的结构强度及刚度进行校核,模拟其应力分布和变形情况,应力分布如图8所示,其整体所受应力均较小,在轮毂连接处位置附近的应力稍大,为128.87 MPa,小于材料的屈服极限强度355 MPa。整体变形位移分布云图如图9所示,在底部承重轮连接处(即载荷加载D处)变形位移量最大,为1.05 mm,此处对应的等效应变系数为3.661×10−5,变形量也在安全范围之内,车架设计满足力学性能要求。梯形支架左右横向相同区域变形量相等,说明车架具有较好的载荷配比。

|

图 8 梯形支架满载状态下等效应力分布云图 Fig. 8 Equivalent stress distribution cloud map of trapezoidal bracket under full load |

|

图 9 梯形支架满载状态下的整体变形位移分布云图 Fig. 9 Overall deformation displacement distribution cloud map of trapezoidal bracket under full load |

根据有限元分析模拟结果,得到了将1 000 kg载荷与整机质量全部加载在履带行走装置的工况下履带梯形支架的载荷分布和薄弱部位。在后续研究中,应采用优化设计理论[24-25]重点开展履带结构薄弱区域的加强与轻量化设计,在保证整机结构可靠性的前提下减轻质量。

2.2 轮式行走装置本底盘前驱采用轮式行走装置,要求不碾压稻苗,具有足够大的行走附着性能,下陷深度不宜超过硬地层[5, 8],轮胎直径可由式(12)计算:

| $ D = 2l + d\text{,} $ | (12) |

式中,D为水田轮的直径,mm;l为轮毂至胎面的距离,大于地面到硬底层的距离,mm;d为驱动桥轮毂直径,mm。

综合考虑轮胎在水田土壤上滚动产生的土壤阻力[23]以及南方水稻行间距[13-15],选取窄型橡胶水田轮,直径为920 mm,胎体宽为120 mm。

3 动力与传动系统本底盘的设计定位为轻型水田喷雾机底盘,结合目前国内水田高地隙喷雾机的动力参数[5, 19, 26-29],选取洋马16.7 kW的发动机,可以满足水田喷雾机的动力要求[6, 20]。

传动系统的动力分3路输出,A路驱动由发动机直接带动液压泵,驱动液压传动系统;B、C两路为机械传动路线,由发动机输出动力分别经过离合器、变速箱传递至分动器(中央传动),进一步将动力分配至前后驱动车桥,经由差速器分配至左右半轴驱动行走装置行走。B路为前驱(轮式)传动路线,C路为后驱(履带)传动路线。如图10所示。

|

图 10 总体传动系统示意图 Fig. 10 Overall drive system schematic 1:发动机,2:离合器,3:变速箱,4:轮式行走装置,5:前主动锥齿轮,6:后主动锥齿轮,7:履带装置,8:后驱动半轴,9:后差速器,10:分动器,11:前驱动半轴,12:前差速器,13:液压泵;A:液压输出路线,B:前驱传动路线,C:后驱传动路线 1: Engine; 2: Clutch; 3: Gearbox; 4: Wheeled walker device; 5: Front drive bevel gear; 6: Rear drive bevel gear; 7: Track device; 8: Rear drive half shaft; 9: Rear differential; 10: Splitter; 11: Front drive half shaft; 12: Front differential; 13: Hydraulic pump. A: Hydraulic output route; B: Front drive transmission route; C: Rear drive transmission route |

终端行走装置(轮式和履带式)的行驶速度(v)与其对应的转速之间关系如下式[5]:

| $ v = \frac{{2{\text{π}} nr}}{{60 \times 3.6}}\text{,} $ | (13) |

式中,v为线速度,km/h;n为转速,r/min;r为半径,m。

传动系统总传动比等于各部分传动比的乘积。不同档位下的传动系统总传动比(iγ)可以由式(13)进一步推导得到:

| $ {i_\gamma } = \frac{{3.6{\text{π}} {r_{\rm{z}}}{n_{\rm{e}}}}}{{30{v_\gamma }}}\text{,} $ | (14) |

式中,iγ为某档位(γ)下传动系统的总传动比,γ包括前进Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ档以及后退R档等;ne为发动机额定转速,2 800 r/min;rz为终端行走装置行走轮(履带装置驱动轮)的半径,m;vγ为某档位下理论行驶速度,km/h。

本底盘选用的变速箱配有3个前进挡和1个倒档。根据各级传动装置的作业要求,对各组传动比进行分配,各不同档位下传动系统的总传动比为:

| $ {i_\gamma } = {i_{\rm{b}}}{ i_{\rm{h}}}{i_{\rm{z}}}\text{,} $ | (15) |

式中,ib为变速箱传动比,包括前进Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ档,后退R档;ih为中央传动比;iz为终端行走装置传动比,包括轮式传动比以及履带传动比。

由于本机采用四轮驱动,前轮和后履应保持行走线速度相同,由于前驱(轮)直径(920 mm)大于后驱(履带)的驱动轮直径(300 mm),按照配比关系将前主动锥齿轮结构尺寸缩小,避免前轮在行驶过程中因与后履不同步而发生打滑。具体传动比分配如表3所示。

|

|

表 3 各级传动比分配方案1) Table 3 Transmission ratio distribution schemes at all levels |

2018年5月23日在华南农业大学增城教学试验基地水田中进行了田间试验,田块面积约1 600 m2。

根据国家标准[30],试验前对田间环境参数进行了测试,试验田土壤含水率为23.5%,土壤坚实度为2.14 kPa,植被密度为378.5 g/m2。

通过田间试验考察水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘的行走性能,包括行驶速度、陷深和转弯半径。在水泥地上进行了速度测试,结果如表4所示,测试试验中动力底盘行驶表现平稳。

|

|

表 4 各档位百米测试所需时间与速度 Table 4 Time and speed required for 100-meter test in each gear |

田间陷深测试结果如表5所示。前轮和后履平均轮陷深度都较浅(如图11),行走性能表现良好,履带陷深宽度小于250 mm。为了进行对比,本机在安装设计时,使前轮与后履行走轨迹完全错开(即履带内侧和轮式外侧轨迹无重叠),以便更好地观察轮履行走效果的对比结果。

|

|

表 5 田间陷深试验记录 Table 5 Depth record of field experiment |

|

图 11 田间陷深测试 Fig. 11 Depth test of field experiment |

最小转弯半径测试依据国家标准[31]进行,如图12所示,测试结果见表6。田间最小转弯半径为3 380 mm,表明水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘系统的田间转向性能良好。

|

图 12 田间与水泥地转弯半径测试 Fig. 12 Field and cement floor turning radius test |

|

|

表 6 最小转弯半径 Table 6 Minimum turning radius |

1)根据南方地区水稻种植模式和农艺要求,设计了一种水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘,优化设计了底盘整体结构,对履带与轮式行走装置的关键部件以及整机传动系统进行了分析与设计。底盘离地间隙950 mm,履带接地宽20 mm。

2)在静态负载工况下对履带梯形支架进行了有限元分析,得到了满载状态下履带行走装置的载荷分布和薄弱部位,有限元分析结果表明:在静态满载工况下,履带梯形支架所受最大应力发生在轮毂连接处,为128.87 MPa,最大位移发生在承重轮连接处,为1.05 mm,满足强度性能要求。

3)田间试验结果表明:水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘道路行驶速度范围为1~3 km/h,水田行驶最小转弯半径为3 380 mm,前轮陷深115 mm、后履陷深63 mm。

水田高地隙喷雾机轮履复合动力底盘陷深小、田间通过性好、对土壤结构破坏小,并能够更换工作部件完成多种作业任务,解决水田田间管理作业问题,为水田动力机械创新研究和优化设计提供技术参考。

| [1] |

ABUBAKAR M S, AHMAD D, OTHMAN J, et al. Present state of research on development of a high clearance vehicle for paddy fields[J]. Res J Agric Biol Sci, 2009(4): 489-497. (  0) 0) |

| [2] |

SUN D, CHEN D, WANG S, et al. A dynamic instability detection and prediction system for high clearance tractor[J]. IFAC - Papers Online, 2016, 49(16): 50-54. DOI:10.1016/j.ifacol.2016.10.010 (  0) 0) |

| [3] |

LYASKO M I. How to calculate the effect of soil conditions on tractive performance[J]. J Terramechan, 2010, 47(6): 423-445. DOI:10.1016/j.jterra.2010.04.003 (  0) 0) |

| [4] |

邢全道, 何瑞银, 何彦平, 等. 高地隙窄形橡胶履带式水旱兼用行走系统设计[J]. 江西农业学报, 2013, 25(7): 102-104. (  0) 0) |

| [5] |

王金武, 唐汉, 沈红光, 等. 高地隙折腰式水田多功能动力底盘设计与试验[J]. 农业工程学报, 2017, 33(16): 32-40. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.16.005 (  0) 0) |

| [6] |

曾爱平, 邱秀丽, 赵娜, 等. 液压后驱式轻型农机水田自走底盘的设计[J]. 农机化研究, 2010, 32(7): 149-151. DOI:10.3969/j.issn.1003-188X.2010.07.039 (  0) 0) |

| [7] |

杨刚, 申屠留芳, 孙星钊, 等. 稻田管理机通用底盘的研制[J]. 农机化研究, 2013, 35(10): 107-110. DOI:10.3969/j.issn.1003-188X.2013.10.027 (  0) 0) |

| [8] |

罗锡文. 农业机械化生产学: 下册[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002: 23-46.

(  0) 0) |

| [9] |

王旭. 轮式和履带式拖拉机适应性对比分析[J]. 拖拉机与农用运输车, 2006(1): 1-2. DOI:10.3969/j.issn.1006-0006.2006.01.001 (  0) 0) |

| [10] |

史金钟. 轮式拖拉机与履带拖拉机差异浅议[J]. 拖拉机与农用运输车, 2018, 45(1): 1-5. (  0) 0) |

| [11] |

王志超, 史金钟, 杨柯. 可转换轮履带拖拉机现状及发展[J]. 拖拉机与农用运输车, 2017, 44(2): 4-11. (  0) 0) |

| [12] |

周汉林, 黄雄辉, 邹诗洋, 等. 履带式联合收割机行走装置的研究[J]. 现代农业装备, 2006(5): 47-49. DOI:10.3969/j.issn.1673-2154.2006.05.023 (  0) 0) |

| [13] |

罗锡文, 蒋恩臣, 王在满, 等. 开沟起垄式水稻精量穴直播机的研制[J]. 农业工程学报, 2008, 24(12): 52-56. DOI:10.3321/j.issn:1002-6819.2008.12.011 (  0) 0) |

| [14] |

罗锡文, 欧洲, 蒋恩臣, 等. 抛掷成穴式水稻精量直播排种器试验[J]. 农业机械学报, 2005(9): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1000-1298.2005.09.010 (  0) 0) |

| [15] |

胡雅杰, 邢志鹏, 龚金龙, 等. 适宜机插株行距提高不同穗型粳稻产量[J]. 农业工程学报, 2013, 29(14): 33-44. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2013.14.005 (  0) 0) |

| [16] |

李灏, 刘新全, 师宪福. 履带车辆松软路面行驶阻力系数与附着系数关系研究[J]. 农业装备与车辆工程, 2012, 50(11): 34-36. DOI:10.3969/j.issn.1673-3142.2012.11.009 (  0) 0) |

| [17] |

徐锡晨. 履带式小型甘蔗收割机底盘和钢架设计与分析[D]. 南宁: 广西大学, 2006.

(  0) 0) |

| [18] |

李羊林, 吴春笃, 储金宇, 等. 高射远程风送式喷雾车性能试验[J]. 农业机械学报, 2007(11): 182-184. DOI:10.3969/j.issn.1000-1298.2007.11.044 (  0) 0) |

| [19] |

陈刚, 陈树人, 杨八康. 水田高地隙喷杆喷雾机的设计与试验研究[J]. 农机化研究, 2013, 35(9): 177-180. DOI:10.3969/j.issn.1003-188X.2013.09.042 (  0) 0) |

| [20] |

中国农业机械化科学研究院, 中国农业机械化科学研究院. 农业机械设计手册: 上册[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007: 635-713

(  0) 0) |

| [21] |

孙振杰, 刘俊峰, 李彩风, 等. 微型农用履带式行走装置的设计方法[J]. 农机化研究, 2011, 33(10): 55-58. DOI:10.3969/j.issn.1003-188X.2011.10.014 (  0) 0) |

| [22] |

李文哲, 刘宏新. 汽车拖拉机学: 第2册: 底盘构造与车辆理论[M]. 北京: 中国农业出版社, 2013: 96-119.

(  0) 0) |

| [23] |

何耀杰, 邱白晶, 杨亚飞, 等. 基于有限元模型的喷雾机喷杆弹性变形分析与控制[J]. 农业工程学报, 2014, 30(6): 28-36. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2014.06.004 (  0) 0) |

| [24] |

杨方飞, 闫光, 郝云霄, 等. 基于刚柔耦合仿真模型的高地隙喷雾机转向机构特性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2015, 45(3): 857-863. (  0) 0) |

| [25] |

YANG Z Z, LIU D X, ZHANG X H. Finite element method analysis of the stress for line pipe with corrode groove during outdoor storage[J]. Acta Met Sin, 2013, 26(2): 188-198. DOI:10.1007/s40195-012-0122-4 (  0) 0) |

| [26] |

余志生. 汽车理论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009: 252-271.

(  0) 0) |

| [27] |

高翔, 郭静, 朱镇, 等. 高地隙自走式喷雾机动力传动系统的设计[J]. 农机化研究, 2017, 39(4): 247-251. DOI:10.3969/j.issn.1003-188X.2017.04.051 (  0) 0) |

| [28] |

杨学军, 严荷荣, 徐赛章, 等. 植保机械的研究现状及发展趋势[J]. 农业机械学报, 2002(6): 129-131. DOI:10.3969/j.issn.1000-1298.2002.06.038 (  0) 0) |

| [29] |

周海燕, 刘树民, 杨学军, 等. 大田蔬菜高地隙自走式喷杆喷雾机的研制[J]. 农机化研究, 2011, 33(6): 70-72. DOI:10.3969/j.issn.1003-188X.2011.06.018 (  0) 0) |

| [30] |

全国农业机械标准化技术委员会. 旋耕机: GB/T 5668—2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

(  0) 0) |

| [31] |

全国汽车标准化技术委员会. 汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法: GB/T 12540—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.

(  0) 0) |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40