2. 中国热带农业科学院 椰子研究所/海南省热带油料作物生物学重点实验室,海南 文昌 571339

2. Coconut Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences/Hainan Key Laboratory of Tropical Oil Crops Biology, Wenchang 571339, China

棕榈科是世界上仅次于禾本科的第2大经济植物,具有重要的经济和生态价值。椰心叶甲Brontispa longissima (Gestro)是棕榈科植物上的一种世界性入侵害虫,被很多国家列为检疫性有害生物。2002年椰心叶甲在海南出现并暴发成灾[1],该虫的发生蔓延严重威胁我国椰子、槟榔及整个棕榈产业的健康发展,同时对我国海南等热带亚热带地区的绿色生态安全和景观构成巨大威胁[2]。面对国内外对椰心叶甲防治经验少、防治实践急需技术等突出问题,在国家林业局,海南省林业、科技等部门大力支持下,彭正强项目组承担了多项国家和省部级项目,联合各个优势单位,针对椰心叶甲入侵、发生、危害、控制等展开联合攻关。经过10多年的研究,在阐明该虫生物学、生态学特点及入侵成灾规律的基础上,集成创建了应急防控与持续控制关键技术,并在海南、广东、广西、福建等省区推广应用,取得了显著的经济、生态和社会效益。现将相关研究及应用情况总结如下。

1 系统阐明了椰心叶甲种群动态和灾变规律,揭示了该虫入侵成灾的主要机理 1.1 揭示了我国椰心叶甲暴发成灾的生态学特点明确椰心叶甲除了通过棕榈科植物的苗木运输扩散传播外,自身具有一定的飞行扩散能力,特别是借助风力如热带海洋性季风进行远距离传播,导致该害虫在海南岛快速扩散蔓延成灾[1]。系统研究了椰心叶甲生殖发育生物学特点,揭示取食量大、生活周期长和种群增长率高等是导致该害虫猖獗的重要因素[3-4]。通过系统的野外调查和室内评价发现我国虽然有椰心叶甲的捕食性天敌和病原微生物,但未发现专一性有效天敌,揭示缺乏有效天敌抑制因子是椰心叶甲暴发的主要原因之一[5]。室内评价寄主适合性和野外寄主调查结果表明该虫寄主范围较广泛,可取食椰子、槟榔、大王棕等26属36种棕榈科植物,这成为该虫种群快速建立和扩张的基础[6-8]。该虫具有较强的耐高、低温和饥饿能力,入侵种群具有较强的生存张力[9]。

1.2 系统研究了椰心叶甲趋性应用化学生态学的方法研究了椰心叶甲对不同寄主、不同部位叶片及其提取物的选择规律,发现椰树受害后心叶挥发性物质(E)–4,8–二甲基–1,3,7–壬三烯、壬酸、2,5,9–三甲基癸烷含量显著增加。测定了多项生理生化指标,揭示了该虫选择寄主的生理生化机制[10]。

1.3 建立了危害程度调查等级标准,制定了防治指标系统研究了椰心叶甲各虫态的空间分布规律,提出了林间调查的抽样技术[11]。建立了该虫危害调查等级标准。提出以收获椰果为目的时,椰心叶甲的防治指标为135头/株;以保护景观为目的时,防治指标为幼年椰林1头/株,成年椰林41头/株,老年椰林17头/株。

椰林的受害指数:

| $ I = \dfrac{{0 \times {n_0} + 1 \times {n_1} + 2 \times {n_2} + 3 \times {n_3} + 4 \times {n_4} + 5 \times {n_5}}}{{5 \times \displaystyle\sum\limits_{i = 0}^5 {{n_i}} }} $ |

式中,I为受害指数,I = 0,正常;0 < I≤ 0.15,轻度危害;0.15 < I≤ 0.35,中度危害;0.35<I≤ 1,重度危害。0~5为叶片受害级别,指椰树第1片未完全展开叶叶面被取食的比例X,0级,X = 0;1级,0 < X≤ 10%;2级,10% < X≤30%;3级,3级,30% < X≤ 50%;4级,50% < X≤70%;5级,70% < X≤ 100%。n0~n5为0~5级叶片受害级别对应的椰树株数。

1.4 明确了椰心叶甲种群分化与遗传多样性,评估了其适生区利用磁珠富集法在全球椰心叶甲主要分布区筛选出地理种群的8对多态性微卫星位点,基因序列分析表明种群内及地理种群间的遗传距离较小。明确了椰心叶甲在我国的适生区,发现海南全省、广东和广西南部沿海地区、云南河口零星地区及台湾西部沿海地区是高度风险区,福建部分沿海地区、广东和广西内地零星地区为中度风险区,福建和浙江部分沿海地区为低风险区[12]。

2 筛选出高效安全药剂明确了多种杀虫剂对椰心叶甲的控制作用,测定了阿维菌素、高效氯氰菊酯、吡虫啉、灭多威、巴丹、锐劲特、啶虫脒等40多种药剂对椰心叶甲卵、幼虫和成虫的毒杀活性[13-16],筛选结果表明假蒟Piper sarmentosum Roxb.、软枝黄蝉Allemanda cathartica L.、薇甘菊Mikania micrantha Kunth等植物提取物对椰心叶甲都有很好的毒杀作用[17-18]。测试了11种鬼臼毒素衍生物对椰心叶甲5龄幼虫的毒性,明确脱氧鬼臼毒素对该虫幼虫的作用要显著高于其他衍生物。明确了肉豆蔻醚和反式丁香烯是假蒟毒杀椰心叶甲的主要活性成分。

3 成功引进2种寄生蜂,创建了“扩繁−释放−评价”关键技术体系 3.1 成功引进2种寄生蜂根据生态位原理,分别从越南、我国台湾成功引进了椰心叶甲幼虫专性寄生性天敌椰甲截脉姬小蜂Asecodes hispinarum和蛹专性寄生性天敌椰心叶甲啮小蜂Tetrastichus brontispae[19]。评估了2种寄生蜂在我国的适生区,认为2种寄生蜂的最适宜分布范围与目前椰心叶甲在我国的实际分布基本吻合[20]。经过系统安全性评估,2种寄生蜂的释放获得国家质量监督检验检疫总局批准[21]。

3.2 系统研究了2种寄生蜂的生物学和生态学特点,为规模化繁育奠定了基础阐明了温度、湿度、光周期等对2种寄生蜂寄生能力、生长发育等的影响[22-23]。明确了2种寄生蜂对寄主龄期的选择性和适合性,发现寄生椰心叶甲4龄幼虫对椰甲截脉姬小蜂的繁殖最为有利[24],初蛹最适合椰心叶甲啮小蜂生长[25-26]。研究了补充营养对2种天敌寄生蜂寿命、寄生能力及后代品质的影响,发现补充营养可使2种寄生蜂的寿命延长1倍[23-25, 27]。2种寄生蜂可孤雌生殖,但寄生率低,后代皆为雄蜂[28]。评价了气候因子(温度、光照、湿度)和生物因子(寄主数量、寄主大小、配偶比)对寄生蜂种群稳定性的影响。

3.3 揭示了2种寄生蜂对寄主的选择行为及对环境胁迫的适应性,为野外放蜂奠定了基础明确了2种寄生蜂对椰心叶甲及其寄主植物不同处理叶片挥发物的行为反应,发现受椰心叶甲危害的寄主植物心叶的挥发物对寄生蜂的引诱作用明显强于未受害心叶[20]。研究了2种寄生蜂各虫态的耐寒性,明确寄生蜂不同发育阶段过冷却点变化规律,低温驯化后椰甲截脉姬小蜂、椰心叶甲啮小蜂存活下限分别达到2和–2 ℃[20, 22]。提出了2种寄生蜂的致死高温区,在高温胁迫下2种寄生蜂各虫态的存活率均随着温度上升而降低,符合直线回归模型[29-30],在不同环境条件胁迫下2种寄生蜂体内保护酶系活性增强[31-32]。

3.4 突破了椰心叶甲室内规模化饲养难题,成功研发出一套简便,易于推广的寄生蜂规模化繁育技术系统研究了利用自然寄主大量繁殖椰心叶甲技术,并开发出一套以椰子心叶与完全展开叶混合饲养椰心叶甲的高效、低成本饲养模式。根据椰心叶甲摄食因子和营养成分,研制了一种椰心叶甲幼虫半人工饲料,用该人工饲料饲养,椰心叶甲从初孵幼虫到老熟幼虫的存活率为79.8%,达到了与自然寄主椰子心叶饲养相同的效果[33]。

成功创制了一套规模化繁育寄生蜂的技术与饲养设施,形成完整的生产工艺流程,显著降低了繁蜂成本,生产成本仅为越南、泰国的50%。目前已建成4个繁蜂工厂,日生产寄生蜂能力为200万头,年生产能力达7亿头,其中椰甲截脉姬小蜂5.25亿头,椰心叶甲啮小蜂1.75亿头[21],2004—2010年累计生产寄生蜂35亿头。

3.5 创建了2种寄生蜂林间大面积混合释放技术,构建了寄生蜂控制效果的跟踪评价体系研制了2个新型的寄生性天敌释放器,其结构简单、制作方便、成本低,可以有效遮阴并防止雨水淋入储蜂部位,悬挂稳定性强,简化了天敌释放的过程,节省了人力物力,提高了防效。根据寄生蜂寄生椰心叶甲不同虫态和椰心叶甲世代严重重叠等特点,创立了2种寄生蜂林间大面积混合释放技术。按啮小蜂与姬小蜂为1︰3的比例,在林间混合释放寄生蜂,每667 m2椰林挂放蜂器1个,放蜂量约为椰心叶甲种群数量的2倍(蜂虫比2︰1),每月放蜂1次,连续释放4~6次,寄生蜂可建立自然种群[9]。成片椰子、槟榔等棕榈科植物林或生态环境较好的地区,椰甲截脉姬小蜂对椰心叶甲3~4龄幼虫的平均寄生率为61%,椰心叶甲啮小蜂对椰心叶甲蛹的平均寄生率为52%,最高均可达100%,可长期控制椰心叶甲的发生。零散棕榈科植物、生态环境较差的地区或特别寒冷年份,需要不定期补充放蜂。

目前,在海南岛大部分地区,引进的寄生蜂成功建立了自然种群,持续控制面积超过7万 hm2。寄生蜂释放防治成本为189元/ hm2,如以5、10、15、20年计算,成本仅为化学防治费用的1.13%、0.57%、0.37%、0.27%,极大地降低了防治成本,节约了社会资源。引进寄生蜂成功控制海南椰心叶甲发生危害,将是我国生物防治史上又一典范。

4 集成创建了椰心叶甲应急防控与持续治理技术体系 4.1 协调应用寄生蜂、绿僵菌和化学药剂3种防治措施测定了啶虫脒、杀虫单、高效氯氰菊酯等常用化学药剂对2种寄生蜂的选择毒性,发现部分药剂对寄生蜂寄生率影响显著,但寄生后2种寄生蜂发育未受到不良影响[34]。在药剂对椰心叶甲致死力即将丧失之际,立即释放寄生蜂对其寄生率会有较大影响,但对成功寄生的寄生蜂发育与存活无明显影响。因此,在施药后1个月即可释放寄生蜂,而椰甲清使用后3个月才能释放寄生蜂。

测定了啶虫脒、杀虫单、高效氯氰菊酯等常用化学药剂的相容性。常规剂量下相容性差,但杀虫单、吡虫啉等在亚致死浓度下,与绿僵菌配合使用对绿僵菌的致病力具有协同增效作用[35]。因此,在防治过程中绿僵菌与杀虫单、吡虫啉等在低剂量下配合施用,可提高防效。

研究表明菌、蜂具有协同防治作用。先接菌再接蜂与先接蜂再接菌的防治作用差异不显著,在处理后第10 d的防治效果分别为83.3%和73.45%,比单一使用其中一种措施防治效果要高。啮小蜂、姬小蜂均能携带绿僵菌至椰心叶甲,并能有效感染椰心叶甲,存在协同增效作用。

4.2 集成创建了椰心叶甲应急防控技术体系在研发椰甲清淋溶性粉剂挂袋法防治椰心叶甲关键技术的基础上,集成创建了椰心叶甲应急防控技术体系[36]。该体系旨在针对疫点或小面积疫区防治封锁与铲除,控制疫区的转移和扩大:1)发现疫点,及时检疫封锁,疫点周边5 km以内禁止一切棕榈科植物及产品调运;2)疫点内逐株检查,受害株去顶(心叶与未完全展开叶)或拔除,集中烧毁;3)疫点内与周边2 km以内所有棕榈科植物逐株挂椰甲清药包或喷药(苗及茎干细高无法挂药包株),挂药包株每3个月换1次药包,喷药株每个月施1次药;4)每月随机抽样检查,抽样样本数不低于20株或总株数的5%,连续12个月,未发现受害株,方可确定疫点已拔除。

|

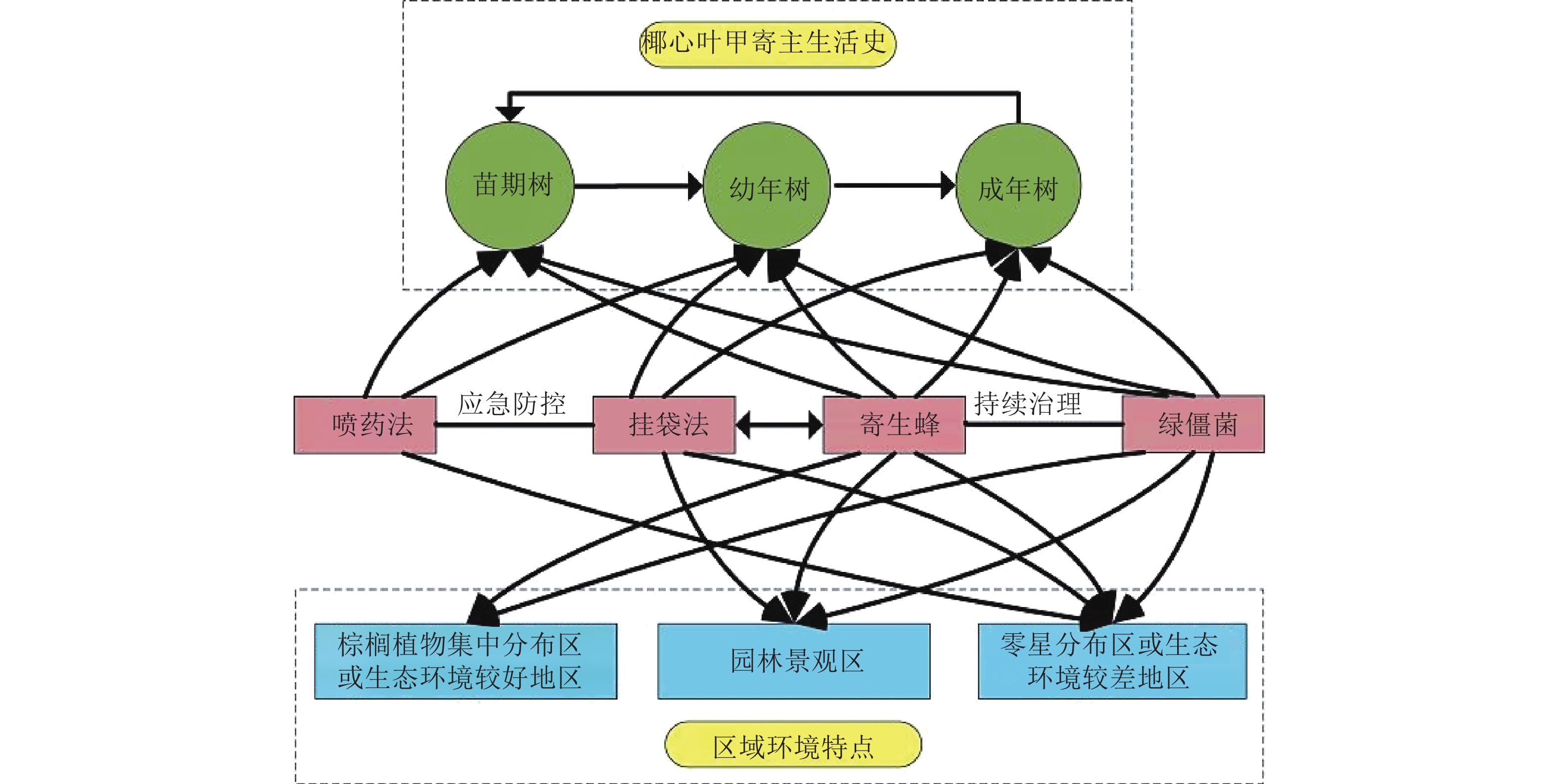

图 1 椰心叶甲应急防控技术体系 Fig. 1 Brontispa longissima emergency prevention and control technology system |

在研发以上关键技术的基础上,集成创建了椰心叶甲持续控制体系。该体系以释放天敌寄生蜂防治椰心叶甲为核心,在此基础上根据棕榈科分布区域的环境特点及防治要求,整合绿僵菌施用,挂椰甲清药包等防控新技术,形成3种不同类型的子系统:1)棕榈科植物集中分布区或生态环境较好地区,如海南文昌东郊椰林地区,以释放天敌寄生蜂为主,辅以施用绿僵菌等防控措施,遇到特寒年份,开春及时补充天敌寄生蜂;2)棕榈科植物零星分布区或生态环境较差地区,如海南东方八所地区,天敌寄生蜂与绿僵菌并用为主,辅以化学防治等防控措施,遇严重受害株及时补充天敌寄生蜂与绿僵菌或挂椰甲清药包;3)园林景观区,天敌寄生蜂、绿僵菌及化学防治等防治措施同时并用,如琼海博螯地区,主要景观点棕榈科植物逐株长期挂药包,四周释放寄生蜂与绿僵菌,遇到特寒年份,开春及时补充天敌寄生蜂。

5 结论为应对椰心叶甲入侵和成灾问题,本研究阐明了该虫种群动态和灾变规律,揭示了该虫入侵成灾的主要机理;成功引进2种寄生蜂,创建了“扩繁−释放−评价”关键技术体系;筛选出高效安全药剂,集成创建了应急防控与持续治理技术体系。研发的技术成果在海南等省区应用,累计推广近53.4万 hm2,成功控制了椰心叶甲危害,增强了棕榈植物种植户的生物防治理念,保障了我国棕榈植物相关产业从业人员的收入,也保护了我国独特的热带森林旅游景观,巩固了热带南亚热带生态屏障。

| [1] |

周荣, 曾玲, 梁广文, 等. 椰心叶甲实验种群的生物学特性观察[J]. 昆虫知识, 2004, 41(4): 336-339. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2004.04.012 (  0) 0) |

| [2] |

唐超, 彭正强, 吴坤宏, 等. 三种农药亚致死剂量对椰甲截脉姬小蜂功能反应的影响[J]. 昆虫知识, 2006, 43(5): 644-647. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2006.05.012 (  0) 0) |

| [3] |

钟义海, 李洪, 刘奎, 等. 温度对椰心叶甲实验种群生长的影响[J]. 应用生态学报, 2005, 16(12): 2369-2372. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2005.12.029 (  0) 0) |

| [4] |

钟义海, 李洪, 刘奎, 等. 椰心叶甲幼虫取食量的初步研究[J]. 中国南方果树, 2005, 34(1): 39-40. DOI:10.3969/j.issn.1007-1431.2005.01.027 (  0) 0) |

| [5] |

吕宝乾, 陈义群, 包炎, 等. 引进天敌椰甲截脉姬小蜂防治椰心叶甲的可行性探讨[J]. 昆虫知识, 2005, 42(3): 254-258. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2005.03.006 (  0) 0) |

| [6] |

阎伟, 唐超, 彭正强, 等. 寄主叶片营养物质、物理结构与椰心叶甲危害的关系[J]. 热带作物学报, 2012, 33(3): 535-539. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2012.03.026 (  0) 0) |

| [7] |

李朝绪, 覃伟权, 黄山春, 等. 椰心叶甲成虫对7个椰子品种的选择性[J]. 林业科技开发, 2009, 23(6): 61-63. DOI:10.3969/j.issn.1000-8101.2009.06.016 (  0) 0) |

| [8] |

李亚, 程立生, 彭正强, 等. 寄主植物对椰心叶甲生长发育和繁殖力的影响[J]. 应用生态学报, 2007, 18(9): 2050-2054. (  0) 0) |

| [9] |

许春霭, 彭正强, 唐超, 等. 椰心叶甲饥饿耐受性研究[J]. 植物检疫, 2007, 21(4): 205-207. DOI:10.3969/j.issn.1005-2755.2007.04.004 (  0) 0) |

| [10] |

杨楠, 陈青, 金启安, 等. 3种植物对椰心叶甲及椰心叶甲啮小蜂选择行为的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(19): 8163-8165. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2008.19.096 (  0) 0) |

| [11] |

陈攀. 椰心叶甲田间调查技术研究[D]. 儋州: 华南热带农业大学, 2007.

(  0) 0) |

| [12] |

彭正强, 程立生, 鞠瑞亭, 等. 椰心叶甲在中国的适生性分布[J]. 热带作物学报, 2006, 27(1): 80-83. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2006.01.017 (  0) 0) |

| [13] |

李洪, 吕宝乾, 符悦冠, 等. 13种杀虫剂防治椰心叶甲效果比较[J]. 热带农业科学, 2004, 24(5): 10-14. DOI:10.3969/j.issn.1009-2196.2004.05.003 (  0) 0) |

| [14] |

吕宝乾, 彭正强, 金启安, 等. 15种杀虫剂对椰心叶甲幼虫及椰甲截脉姬小蜂的毒性[J]. 热带作物学报, 2005, 26(1): 47-51. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2005.01.010 (  0) 0) |

| [15] |

林玉英, 金涛, 王谨, 等. 不同发育阶段椰心叶甲对3种杀虫剂的敏感性[J]. 热带作物学报, 2015, 36(11): 2073-2076. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2015.11.025 (  0) 0) |

| [16] |

伍筱影, 李洪, 吴坤宏, 等. 防治椰心叶甲药剂的室内筛选试验[J]. 热带农业科学, 2004, 24(1): 7-10. DOI:10.3969/j.issn.1009-2196.2004.01.002 (  0) 0) |

| [17] |

张静, 冯岗. 软枝黄蝉提取物对椰心叶甲的杀虫活性[J]. 热带作物学报, 2010, 31(7): 1152-1156. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2010.07.019 (  0) 0) |

| [18] |

覃伟权, 余凤玉, 黄山春, 等. 植物乙醇提取物对椰心叶甲生物活性的影响[J]. 热带作物学报, 2007, 28(4): 84-88. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2007.04.017 (  0) 0) |

| [19] |

吕宝乾, 金启安, 温海波, 等. 入侵害虫椰心叶甲的研究进展[J]. 应用昆虫学报, 2012, 49(6): 1708-1715. DOI:10.7679/j.issn.2095-1353.2012.252 (  0) 0) |

| [20] |

唐超, 鞠瑞亭, 彭正强, 等. 椰甲截脉姬小蜂在中国的适生性分布[J]. 昆虫知识, 2008, 45(1): 107-111. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2008.01.024 (  0) 0) |

| [21] |

金涛, 金启安, 温海波, 等. 利用寄生蜂防治椰心叶甲的概况及研究展望[J]. 热带农业科学, 2012, 32(7): 67-74. DOI:10.3969/j.issn.1009-2196.2012.07.016 (  0) 0) |

| [22] |

许春霭. 椰心叶甲啮小蜂的基础生物学和生态学研究[D]. 儋州: 华南热带农业大学, 2007.

(  0) 0) |

| [23] |

唐超. 椰甲截脉姬小蜂基础生态学研究[D]. 儋州: 华南热带农业大学, 2006.

(  0) 0) |

| [24] |

吕宝乾, 彭正强, 唐超, 等. 椰心叶甲寄生蜂: 椰甲截脉姬小蜂的生物学特性[J]. 昆虫学报, 2005, 48(6): 943-948. DOI:10.3321/j.issn:0454-6296.2005.06.021 (  0) 0) |

| [25] |

吕宝乾, 彭正强, 许春霭, 等. 椰心叶甲蛹寄生蜂: 椰心叶甲啮小蜂的生物学特性[J]. 昆虫学报, 2006, 49(4): 643-649. DOI:10.3321/j.issn:0454-6296.2006.04.017 (  0) 0) |

| [26] |

CHEN Q, PENG Z, XU C, et al. Biological assessment of Tetrastichus brontispae, a pupal parasitoid of coconut leaf beetle Brontispa longissima

[J]. Biocontrol Sci Technol, 2010, 20(3): 283-295. DOI:10.1080/09583150903503323 (  0) 0) |

| [27] |

LU B, TANG C, PENG Z, et al. Biological assessment in quarantine of Asecodes hispinarum Bouček (Hymenoptera: Eulophidae) as an imported biological control agent of Brontispa longissima (Gestr) (Coleoptera: Hispidae) in Hainan, China

[J]. Biol Control, 2008, 45(1): 29-35. DOI:10.1016/j.biocontrol.2007.11.008 (  0) 0) |

| [28] |

周祥. 椰心叶甲啮小蜂(Tetrastichus brontispae Fer.)形态、行为习性及田间寄生作用研究[D]. 儋州: 海南大学, 2008.

(  0) 0) |

| [29] |

金化亮. 椰甲截脉姬小蜂耐热性生物学、生理学基础初步研究[D]. 儋州: 海南大学, 2010.

(  0) 0) |

| [30] |

李志明. 椰心叶甲啮小蜂耐热性机理初步研究[D]. 儋州: 海南大学, 2010.

(  0) 0) |

| [31] |

郭东峰, 吕宝乾, 韦曼丽, 等. 低温对椰心叶甲啮小蜂保护酶活性的影响[J]. 热带作物学报, 2013, 34(2): 331-334. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2013.02.024 (  0) 0) |

| [32] |

李志明, 陈青, 金启安, 等. 高温对椰心叶甲啮小蜂保护酶系活性的影响[J]. 热带作物学报, 2010, 31(6): 994-998. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2010.06.022 (  0) 0) |

| [33] |

吕宝乾, 金启安, 温海波, 等. 椰心叶甲人工饲料的研制及应用效果评价[J]. 植物保护学报, 2012, 39(4): 347-351. (  0) 0) |

| [34] |

唐超, 彭正强, 沈有孝, 等. 大田常用农药对椰心叶甲和椰甲截脉姬小蜂的选择毒性[J]. 农药, 2007, 46(1): 67-69. DOI:10.3969/j.issn.1006-0413.2007.01.023 (  0) 0) |

| [35] |

秦长生, 徐金柱, 谢鹏辉, 等. 绿僵菌相容性杀虫剂筛选及混用防治椰心叶甲[J]. 华南农业大学学报, 2008, 29(2): 44-46. DOI:10.3969/j.issn.1001-411X.2008.02.010 (  0) 0) |

| [36] |

吕宝乾, 彭正强. 椰心叶甲入侵生物学和绿色防控技术[M]. 海口: 海南出版社, 2016.

(  0) 0) |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40