2. 广东温氏种猪科技有限公司, 广东 新兴 527400

2. Guangdong Wens Pig Breeding Co., Ltd., Xinxing 527400, China

配套系种猪选育总体目标是选育体型大、效率高、瘦肉多、肉质好的瘦肉型种猪,通过提高种猪生长性能、繁殖效率和肉猪上市经济体重,提升母猪年产肉量,保持良好肉质,增加养殖效益。

现代规模化养猪生产应建立起一套完整的繁育体系,包括:育种核心群、纯种扩繁群、杂交繁殖群和商品生产群。1)育种核心群任务:按照各专门化品系各具特色的选育目标对其进行选育,所培育的种猪,除更新核心群外,还要向纯种扩繁群和杂交繁殖群提供足够数量的优良后备种猪,有时也直接向商品生产群提供优良的终端父本公猪;2)纯种扩繁群任务:扩大专门化品系的群体量,向杂交繁殖群提供配套系母本或父本;3)杂交繁殖群任务:开展品系间的杂交, 向商品生产群提供配套系母本或父本;4)商品生产群任务:按配套系的固定杂交模式,使用杂交繁殖群提供的配套系母本和父本组织商品猪的杂交生产。WS501配套系拟组建的群体结构规模如表 1。

|

|

表 1 WS501配套系品系的群体结构 |

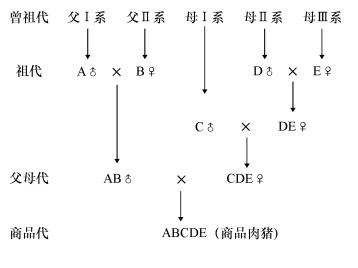

选择4个瘦肉型猪品种,培育5个各具特色的专门化品系,通过杂交筛选出配合力好的五元杂交种猪新配套系。同一品种可培育不同品系,按照品系的不同功能,分为父本父系、父本母系、母本母系、母本第一父系和母本第二父系5个组件,分别制定育种目标,每个品系突出较少的主选性状,以实现更快的遗传进展。在品系培育基础上,开展多品系杂交,利用更多的杂种优势,通过配合力测定筛选,形成5个品系杂交组成的种猪配套系。同时父本父系、父本母系和母本第一父系分别组建2个基础群开展选育,其中一个作为技术储备,可实现一品种多配套,以适应我国不同地域和变化的市场对多元化产品的需求。

在育种技术上,以性能表型测定为基础,开展个体遗传评估,加强分子育种技术开发, 提高低遗传力和难以测定性状选择的准确性及遗传进展,研发体细胞克隆技术,实现优良个体的快速扩群和基因覆盖度。在基础群组建上,采用“广选、宽进”, 即广泛选择个体,注重家系的多样化,至少保持10个以上血缘,主要依据品系育种目标和种猪个体评鉴结果选择种猪,无需限制群体来源,且0~2世代内优秀个体均可直接进入选育群。在种猪个体选择上,采用“一优先、两同步”策略,即父系种猪优先改良体型骨架,同步改良产肉效率和肉质性状,母系种猪优先改良体长,同步改良繁殖效率和生长性能。揭示种猪个体生长发育规律,重视生长拐点的选择。依据多类型选留标准,独立淘汰个体。在品系培育上,除专门化品系外,重视“兼用品系”和“交叉家系”选育,降低制种成本,如母本第二父系培育,既重视其在本配套中的专门化用途,又兼顾其在多元化产品配套中的需求,同一品种的不同品系可以有少量家系交叉。在育种目标上,可以动态调整,在目标持续选育的基础上,3世代后可以根据品系选育进展,对少部分主选性状和次选性状作出调整;在群体选留方案上,采用“开放群体继代选育法”,即保持不同世代不同家系群体的数量相对稳定,允许世代重叠,特别优良个体可以多代应用,允许适度近交,近交系数控制在0.1以下。在种猪选配方案上,前期以随机选配为主,后期更注重同质选配,优秀个体多配,逐步淘汰平庸家系。在杂交配套筛选上,计算杂种优势和家系配合力,边选育边筛选,依据杂交肉猪的综合生产性能和市场反馈,确定家系、品系和杂交配套组合。

3 专门化品系选育 3.1 品系育种目标围绕配套系的选育目标和要求,制定配套系各专门化品系的育种目标。按照既定的选育方案不断提高专门化品系S11、S22、W51、W52和W62系种猪的经济性能,最终选育出适合市场需求的配套系。以S11系为父系父本、以S22系为父系母本配套生产S122系终端父本(即S11×S22);以W51系为母系第一父本、以W52系为母系第二父本、以W62系为母系母本配套生产W352系终端母本[即W52×(W51×W62)]。种猪要求繁殖性能高、适应性好,配套肉猪WS501要求适应性好,且上市体重大、饲料报酬高、肌肉品质好。各专门化品系具体的育种目标如下。

3.1.1 S11,皮特兰特征1) 体型外貌:头颈清秀,颜面平直,嘴大且直,双耳略微向前;体躯长,呈圆柱形,收腹平,肌肉丰满,前后躯发达,腰背平阔;四肢粗壮,肢蹄结实,毛色呈灰白色并带有不规则的深黑色斑点。乳头排列整齐,有效乳头6对。2)肥育性状:校正30~115 kg饲料转化率, 公猪2.35、母猪2.45;校正30~115 kg日增重, 公猪830 g、母猪800 g;3)胴体性状:校正115 kg背膘厚, 公猪12.0 mm、母猪13.0 mm;校正115 kg眼肌面积, 公猪38 cm2、母猪36 cm2;4)群体氟烷应激基因频率控制在15%以下;5)初配日龄220~245 d,初配体重120 kg以上;6)各性状经济加权值:饲料转化率0.20、校正日增重0.30、校正背膘厚0.30、校正眼肌面积0.20。

3.1.2 S22,杜洛克特征1) 体型外貌:头大小适中,较清秀,颜面稍凹,嘴筒短直,耳中等大小向前倾,耳尖稍弯曲;体躯高长,骨架大,胸宽深,背腰平阔,腹线平直,前后躯较发达,肌肉丰满;四肢粗壮有力,肢蹄结实;毛色以棕黑色、棕红色为主。乳头排列整齐,有效乳头6对。2)肥育性状:校正30~115 kg饲料转化率, 公猪2.35、母猪2.45;校正30~115 kg日增重, 公猪850 g、母猪820 g。3)胴体性状:校正115 kg背膘厚, 公猪13.0 mm、母猪14.0 mm;校正115 kg眼肌面积, 公猪36 cm2、母猪34 cm2。4)初配日龄220~245 d,初配体重120 kg以上。5)各性状经济加权值:饲料转化率0.20、校正日增重0.30、校正背膘厚0.35、校正眼肌面积0.15。

3.1.3 W52,长白特征1) 体型外貌:体型呈流线形,体躯高长,骨架大;头颈清秀,鼻嘴狭长,耳较大向前倾或下垂;背腰平直,后躯发达,腿臀丰满,四肢健壮,肢蹄结实,被毛全白。有效乳头数6对以上,排列均匀、整齐。2)肥育性状:校正30~115 kg日增重, 公猪890 g、母猪850 g。3)胴体性状:校正115 kg背膘厚, 公猪14.5 mm、母猪15.5 mm;校正100 kg眼肌面积, 公猪32 cm2、母猪30 cm2。4)繁殖性状:初配日龄220~245 d,初配体重120 kg以上,母猪平均总产仔数11.2头以上(初胎10.2头以上),平均产活仔数10.2头以上(初胎9.2头以上),平均产健仔数9.5头以上(初胎9.0头以上),平均21日龄窝重53 kg以上(初胎51 kg以上)。5)各性状经济加权值:校正背膘厚0.15、校正日增重0.25、校正眼肌面积0.10;总产仔数0.15、产健仔数0.20、21日龄窝重0.15。

3.1.4 W51,长白特征1) 体型外貌:体型呈流线形,体躯长,骨架大;头颈清秀,鼻嘴狭长,耳较大向前倾或下垂;腹线平直,肌肉紧凑,肢蹄稳健,被毛全白。有效乳头数6对以上,排列均匀。2)肥育性状:校正30~115 kg日增重, 公猪850 g、母猪820 g。3)胴体性状:校正115 kg背膘厚, 公猪14.0 mm、母猪15.0 mm;校正100 kg眼肌面积, 公猪32 cm2、母猪30 cm2。4)繁殖性状:初配日龄220~245 d,初配体重120 kg以上,母猪平均总产仔数11.0头以上(初胎10.0头以上),平均产活仔数10.0头以上(初胎9.0头以上),平均产健仔数9.5头以上(初胎9.0头以上),平均21日龄窝重52 kg以上(初胎50 kg以上)。5)各性状经济加权值:校正背膘厚0.25、校正日增重0.2、校正眼肌面积0.10;总产仔数0.15、产健仔数0.15、21日龄窝重0.15。

3.1.5 W62,大白特征1) 体型外貌:体型高长,头中等大,鼻面直或微凹,耳竖立;胸深背宽,背腰平直,前胛宽,背阔,后躯丰满,呈长方形体型;四肢健壮,被毛全白。有效乳头数7对以上,排列均匀、整齐。2)肥育性状:校正30~115 kg日增重, 公猪880 g、母猪850 g。3)胴体性状:校正115 kg背膘厚, 公猪15.0 mm、母猪16.0 mm;校正100 kg眼肌面积,公猪32 cm2、母猪30 cm2。4)繁殖性状:初配日龄220~245 d,初配体重120 kg以上,母猪平均总产仔数12.2头以上(初胎11.2头以上),平均产活仔数10.5头以上(初胎9.5头以上),平均产健仔数10.0头以上(初胎9.5头以上),平均21日龄窝重54 kg以上(初胎52 kg以上)。5)各性状经济加权值:校正背膘厚0.15、校正日增重0.20、校正眼肌面积0.10;总产仔数0.20、产健仔数0.20、21日龄窝重0.15。

3.2 品系选育技术路线和基础群选育的技术路线是以数量遗传学和分子遗传学理论为指导,采用适度开放的群体继代选育法,主要通过最佳线性无偏预测(BLUP)遗传评估指数、现场综合评估、分子标记辅助选择来选留核心群种猪,然后进行合理的选配,选育各具特色的专门化品系。应用常规育种和分子标记辅助选择相结合的技术路线,采用B型超声波背肌测定仪、全自动生长性能测定系统等新设备开展大规模的生长性能测定。运用多性状动物模型BLUP技术进行种猪的遗传评估,把母系猪纯种扩繁群繁殖性状纳入计算。结合分子标记辅助选择,开展 RYR1、VRTN、MUC13和FUT1 等基因的检测和应用。通过人工授精和体细胞克隆快速推广优秀种猪基因,不断提高种猪质量,建立配套系持续改良的种猪繁育体系。

按照表 1所示的公母猪数量来确定核心群规模。为保证基础群质量,培育出生产性能高、一致性好的种猪群,在组建基础群时,注意以下几点:

1) 首先普查各猪场纯种猪的来源,并逐个登记。

2) S11系以清远原种场来源于法国的皮特兰猪及其后裔测定选留者为主; S22系以水台原种场分场沙湖原种场来源于加拿大的杜洛克猪及其后裔测定选留者为主; W52系以清远原种场来源于法国的长白猪及其后裔测定选留者为主; W51系以水台原种场的长白猪及其后裔测定选留者为主; W62系以清远原种场来源于法国的大白猪及其后裔测定选留者为主; 各品系要求符合各自品种特征。

3) 入选公猪查清系谱,并调查公猪的性能、体型外貌、所配母猪的产仔情况及后代的生产性能。如果后代有遗传缺陷,则该公猪不能入选,重视体型高长以及肢蹄、睾丸发育情况。

4) 以入选母猪的测定性能、繁殖记录成绩作为重要参考,入选母猪应性能优秀,骨架大,无明显外形缺陷,种用性能好,配种受胎正常,而且乳头发育良好,无内陷乳头,有效乳头6对以上。

5) 广泛收集基础群个体核心群的种公猪,保证足够数量的独立血统,血统数应有12个以上。种母猪也应血缘较为广泛。

3.3 品系遗传评估 3.3.1 遗传评估的主要性状1) 达115 kg体重的日龄、30~115 kg日增重:控制测定的后备种公、母猪的体重在100~130 kg的范围,称重前停料12 h以上,记录测定日期,并按如下校正公式转换成达115 kg体重的日龄和日增重。

| $ 校正日龄=实测日龄+(目标体重-实测体重) \times \frac{{(实测日龄-a)}}{{实测体重}} , $ |

式中,公猪和阉猪的a为50,母猪的a为40;

| $ 校正日增重=(目标终测体重-目标始测体重)/[(终测实际日龄-实测始测日龄)×a], $ |

式中,大白、长白猪的a分别为1.550和1.165,杜洛克和皮特兰猪的a为1.536。

2) 达115 kg体重的活体背膘厚、眼肌面积,30~115 kg饲料利用率:测定后按如下校正公式转换成达115 kg体重的活体背膘厚、眼肌面积和料重比。

| $ 校正背膘厚=实测背膘厚+(目标体重-实测体重) \times \frac{{实测背膘厚}}{{实测体重-b}} , $ |

式中,公猪、母猪和阉猪的b分别为20、5和30。

| $ 校正眼肌面积=实测眼肌面积+(目标体重-实测体重)\times \frac{{实测眼肌面积}}{{实测体重+155}} , $ |

| $ 校正料重比=实测料重比+(目标始测重-实\\际始测重)×0.005+(目标终测重-实测终测重)\\×0.005。$ |

3) 繁殖性状:总产仔数(TNB)、产健仔数(NBR)、21日龄窝重(LW21)。

总产仔数:出生时同窝的总产仔数,包括死胎、木乃伊和畸形猪在内;产活仔数:出生时同窝存活的仔猪数,包括弱仔、畸形猪在内;产健仔数:出生时同窝活力好、健康、体重在1.0 kg以上的仔猪数;21日龄窝重:同窝存活仔猪到21日龄时的全窝重,包括寄养进来的仔猪在内,但寄养出去的仔猪体重不计在内。寄养必须在5 d内完成,尽可能使每头母猪带仔8~12头,必须注明寄养情况;21日龄校正窝重:21日龄校正窝重可以通过实际断奶窝重和称重时间来计算,校正公式为:21日龄校正窝重=实称窝重×校正值,具体日龄对应的校正值见表 2。

|

|

表 2 21日龄断奶窝重与断奶日龄对应校正值 |

1) 繁殖性状:繁殖间隔、初产日龄、产仔间隔;2)胴体性状:肌肉厚度、后腿比例;3)肉质性状:肌肉pH、肉色、滴水损失、大理石纹。

3.3.3 遗传评估数据记录系统种猪编号采用全国统一的种猪编号系统,由15位字母或数字构成(表 3~5),编号原则为:1)前2位用英文字母表示品种,PP表示皮特兰,DD表示杜洛克,LL表示长白,YY表示大白,二元杂交母猪用父系+母系的第1个字母表示,例如长大杂交母猪用LY表示;2)第3~6位用英文字母表示出生场代号,由种猪公司育种部统一认定;3)第7位用数字或英文字母表示出生场分场代号;4)第8~9位用数字表示个体出生时的年度;5)第10~13位用数字表示场内窝号;6)第14~15位用数字表示窝内个体号。

|

|

表 3 个体档案记录 |

|

|

表 4 生长性能测定记录 |

|

|

表 5 母猪繁殖性能记录 |

对于场内数据记录,只要记录年号、窝号和个体号8位数即可。各品种的耳号范围由种猪公司育种部统一安排使用。

3.3.4 遗传评估模型遗传评估模型采用多性状个体动物模型,育种值估计方法应用BLUP法,方差组分估计采用REML软件。对于生长性能记录和繁殖成绩记录分别采用不同的动物模型,考虑不同的随机效应。

1) 生长发育性能育种值估计模型:对测定猪的场年季节、性别、虚拟遗传组等固定效应进行校正,随机效应考虑动物个体遗传效应、窝组随机效应,估计模型如下:

| $ y_{i j k l m}=\mu_{i}+h_{y s s i j}+l_{i k}+a_{i j k l m}+e_{i j k l m}, $ |

式中,i :第i个性状[1=ADG,2=BF, 3=LMA, 4=FCR(父系猪), 5=终测体型评分];yijklm:个体生长性能的观察值;μi:总平均数;hyssij:出生时场年季性别固定效应;lik:窝组随机效应,服从(0,Iσl2)分布,σl2窝组方差; aijklm:个体随机遗传效应,服从(0,Aσa2)分布,A指个体间亲缘关系矩阵,σa2为个体加性遗传方差;eijklm:随机剩余效应,服从(0,Iσe2)分布,σe2为随机误差方差。

2) 母猪繁殖性能育种值估计模型:对场、年、窝、授精类型(人工或自然)、分娩季节、日龄和胎次共同效应的记录进行校正。遗传评估对每一个品种单独进行。建立初生窝总产仔数、产活仔数、21日龄窝重的育种值估计的多性状模型,同时估计辅助性状:断奶至配种间隔、断奶仔猪数的育种值。具体模型如下:

| $ y_{i j k l}=\mu_{i}+h_{y s p i j}+a_{i j k l}+p_{i j k l}+e_{i j k l}, $ |

式中,i:第i个性状(1=总产仔数,2=产健仔数,3=21日龄窝重),yijkl:第i个性状的观察值;μi:总平均数;hyspij:母猪产仔时场年季胎次等固定效应;aijkl:个体的随机遗传效应,服从(0,Aσa2)分布,A指个体间亲缘关系矩阵;pijkl:母猪永久环境效应,服从(0,I σp2)分布,σp2为母体永久环境效应方差;eijkl:随机剩余效应,服从(0,I σe2)分布,σe2为随机误差方差。

3) 综合选择指数使用下列公式计算:

父系指数=100+SD×(W1×EBVADG/SDADG+W2×EBVBF/SDBF+W3×EBVLMA/SDLMA+W4×EBVFCR/SDFCR),

繁殖指数=100+SD×(W5×EBVTBN/SDTBN+W6×EBVHBN/SDHBN+W7×EBVLW21/ SDLW21)。

母系指数=Y1×父系指数+Y2×繁殖指数。

式中,SD、SDADG、SDBF、SDLMA、SDFCR、SDTBN、SDHBN、SDLW21分别为总体、日龄、背膘厚、眼肌面积、饲料转化率、总产仔数、产健仔数、21日龄窝重的标准差;W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7分别为日增重、背膘厚、眼肌面积、饲料转化率、总产仔数、产健仔数和21日龄窝重的经济加权值;EBVADG、EBVBF、EBVLMA、EBVFCR、EBVTNB、EBVHBN、EBVLW21分别为日增重、背膘厚、眼肌面积、饲料转化率、总产仔数、产健仔数和21日龄窝重的估计育种值。

3.3.5 后备公、母猪性能测定1) 生长肥育性能的测定:对核心群进行严格的性能测定。60日龄后,S11、S22系仔种猪平均每窝选留2.0~2.5头母猪、2.0~2.5头公猪用于测定;W52、W51、W62系仔种猪平均每窝选留2.0~2.5头公猪、3.0头以上母猪用于测定。测定性状为30~115 kg日增重、达115 kg体重日龄、115 kg活体背膘厚、115 kg眼肌面积、30~115 kg饲料转化率、体长、体型外貌评分等。测定方法如下:待测公、母猪在63日龄左右时进入测定舍,预试1周后,开始测定。猪只体重达27~33 kg时,进行始测,称体重。始测后开展饲料转化率测定的猪只(主要为S11、S22系)用种猪全自动生长性能测定系统记录每天采食量和体重。至公猪达115 kg左右、母猪105 kg左右时进行终测,称体重,测定背膘厚度、眼肌面积、体长等,并对其进行体型外貌评定,计算日龄、测定阶段的日增重、饲料转化率。其中,活体背膘厚和眼肌面积采用ALOKA500型B超仪进行测定,饲料转化率使用种猪全自动生长性能测定系统进行测定。

2) 繁殖性状的测定:母猪要做好如下档案记录,包括配种日期、产仔日期、与配公猪号和品种等;总产仔数、产活仔数、产健仔数、初生重、寄养情况;21日龄活仔数、21日龄窝重、断奶活仔数。

4 专门化品系种猪选育方案 4.1 选种原则根据专门化品系选育目标,通过进行经济评估制订出相应的综合选择指数公式,选择指数作为种猪选留重要依据之一。

4.1.1 专门化父系S11系以体型好、眼肌面积大、背膘薄、饲料报酬高、生长速度较快为选育方向,以30~115 kg饲料转化率、校正115 kg背膘厚、校正30~115 kg日增重、校正115 kg眼肌面积作为主选性状。同时注重应激基因和体型的选择。

4.1.2 专门化父系S22系以饲料报酬高、体型高长、眼肌面积大、生长速度快为选育方向,以30~115 kg饲料转化率、校正30~115 kg日增重、校正115 kg背膘厚、校正115 kg眼肌面积作为主选性状,注重体型高长、骨架大的选择。

4.1.3 专门化母系W51系以繁殖性能较高、体型好、生长速度较快、眼肌面积大为综合选育方向,以产仔数、校正115 kg背膘厚、校正30~115 kg日增重、校正115 kg眼肌面积为主选性状,且注重高长的体型架构选择。

4.1.4 专门化母系W52系以繁殖性能高、眼肌面积大、生长速度快、体型好、背膘薄为综合选育方向,以产仔数、校正30~115 kg日增重、校正115 kg背膘厚、校正115 kg眼肌面积为主选性状,且注重高长的体型架构选择。

4.1.5 专门化母系W62系以繁殖性能高、生长速度快、体型高长、背膘薄为选育方向,以产仔数、校正115 kg背膘厚、校正30~115 kg日增重为主选性状,且注重高长的体型架构选择。

4.2 各阶段选择 4.2.1 仔猪阶段选择选留要求体重较大,发育正常,活力好,具有明显的品种特征,乳头排列整齐。同窝出现遗传缺陷者,不得选留;同时,同窝产仔数太少者,也不留用。加强大窝多留,从优良的父母亲本中选留。初生和保育阶段的具体选留标准见表 6。

|

|

表 6 专门化品系种猪选留标准 |

淘汰发育滞后、体形有严重损征或患有慢性疾病者。

4.2.3 115 kg阶段饲养过程中,根据猪只生长发育状况,及时淘汰有遗传缺陷、生长发育明显迟缓、病残的猪只,及时淘汰没有种用价值的公猪。

体型外貌评估:实行10分制,对头型、肢蹄、腹线、肌肉、整体等进行评分,评分母猪以0.5分为最小单位,公猪以0.1分为最小单位。选留时,首先淘汰体型不佳,生殖器官发育不好,肢蹄存在明显疾患和有内陷乳头者;其余均按综合选择指数高低、血缘情况和体质外形来评估,确定猪只的选择去向。后备种猪要求符合各自品种特征,体长过短、肚腩过大过肥、后躯欠发达的种猪严禁留作种用,综合育种值低的个体严禁进入核心群。公猪优中选优,公母种猪要反复选择,至少经过2次以上现场评估确认,同时符合表 7中标准的后备猪只可以选留。

|

|

表 7 专门化品系种猪选留标准 |

种猪不符合品系特征的,不留作种用;母系猪躯干部分出现较大块的黑斑或黑毛,不留作种用;凡种猪同窝或自身有遗传缺陷者均不留作种用。

4.4 分子育种技术利用分子标记辅助选择技术,对不同品系进行基因型选择。其中,S11系开展 RYR1、VRTN等基因选择;S22系开展 VRTN、MUC13、FUT1等基因的选择;W51、W52、W62系开展VRTN等基因的选择。开展种猪全基因组选择技术研究和应用,建立表型-基因型数据库,重点进行肉质、饲料转化效率和繁殖力性状的种猪全基因组早期选择。

4.5 后备公、母猪的选择 4.5.1 后备公猪1) 综合选择指数高的优秀个体,品种特征明显;2)肢蹄结构优秀,背臀肌肉丰满,生殖系统正常,收腹好,性欲强,母系公猪还要综合考虑乳头和繁殖指数;3)档案清楚无误;4)睾丸发育正常,左右对称;5)无明显的包皮积尿;6)无皮肤病,皮肤红润,皮毛光滑;7)无传染性疾病,无明显的肢蹄疾病,肢蹄结实;8)无应激综合症;9)本身和同窝无遗传疾患。

4.5.2 后备母猪1) 综合选择指数高的优良个体;2)体型、毛色符合品种特征,被毛光泽,皮肤红润;3)档案清楚;4)外阴大小及形状正常,不上翘;5)无内翻乳头和瞎乳头,有效乳头数在6对以上(W62系7对以上),排列均匀整齐;6)无脐疝,无传染性疾病;7)无明显的肢蹄疾患,无O型、X型腿,不跛行,无明显关节肿胀;8)无应激综合症,经驱赶不震颤、不打抖;9)同窝无遗传疾患。

4.6 公猪站公猪选留与利用1) 公猪是群体血缘结构的核心,而母猪影响相对较小,故要重视后备公猪的选择和利用。2)根据专门化品系选育的要求,从体型、性能等方面来评价优秀公猪,首先由育种技术员在日常跟踪过程中发现、提出优秀公猪,然后根据其体型、个体测定性能、血缘统计情况来确认其是否为优秀公猪。3)对优秀公猪建立独立档案,档案内容包括其个体测定性能情况、各个方位(包括头部、后躯、肢蹄、背部、腹部、侧面等)的图片资料、系谱血缘情况,说明其优势所在,编写利用计划。4)优秀公猪多与不同血缘的母猪纯繁,增加其覆盖面,对特别优秀的个体允许适当的世代重叠,而且尽量多留几头备用以防错失良机。5)在利用过程中,监控其利用状况,及时跟踪和评估后代情况。6)适当时机引入冷冻精液保存技术,在公猪能够使用时,尽量保存优秀公猪的精液,供以后利用。

4.7 核心群种公母猪淘汰更新标准 4.7.1 种公猪淘汰依据出现以下问题的其中之一,即可以考虑淘汰更新。1)疾病问题:有先天性生殖器官疾病的后备公猪;因肢蹄病而影响配种或采精的公猪;发生严重传染病的公猪;发生普通疾病治疗2个疗程未康复,因病长期不能配种的公猪;性情暴躁、攻击工作人员的公猪。2)配种问题:超过10月龄以上不能使用的后备公猪;性欲低、配种能力差的公猪;精液品质长期不合格的公猪。3)种用问题:采用动态淘汰生长性能落后、综合指数低于后备公猪的成年公猪;体型评定为不合格的公猪;核心群配种超过80胎的公猪或使用超过2年的成年公猪;后代出现性状分离或畸形率高的公猪;不符合品种特征、外形偏离育种目标的公猪;体况极差的公猪,例如过肥(超过4分膘)或过瘦(低于2分膘);因其他原因而失去种用价值的公猪。

4.7.2 种母猪淘汰依据出现以下问题的其中之一,即可以考虑淘汰更新。1)疾病问题:先天性生殖器官疾病的后备母猪;因肢蹄病久治未愈而影响配种或分娩的母猪;发生严重传染病的母猪;发生普通病连续治疗2个疗程而未恢复的母猪;先天性骨盆狭窄、经常难产的母猪;好斗、有伤人倾向的母猪;连续2次或累计3次妊娠期习惯性流产的母猪。2)配种问题:超过8月龄不发情的后备母猪;断奶后49 d不发情的母猪;配种后连续2次返情、屡配不孕的母猪。3)种用问题:性能落后、综合指数低于后备母猪的经产母猪采用动态淘汰1/4;连续2胎窝均产活仔数5头以下的青年母猪;连续2胎或累计3胎窝均产活仔数6头以下的经产母猪;有效乳头少于10个、哺乳能力差、母性不良的母猪;连续2次、累计3次哺乳仔猪成活率低于60%的经产母猪;核心群超过5胎的种母猪,繁殖群超过7胎的种母猪;体况极差的母猪,例如过肥(超过4分膘)或过瘦(低于2分膘);因其他原因而失去种用价值的母猪。

4.8 专门化品系选配方案基础群组建后,零世代和一世代采用避免近交的随机交配。配种时,要掌握每头种公猪至少有10窝后代,至多有150窝后代。选配过程中,严格做好种猪的各种档案记录,观察小猪有无遗传缺陷。二世代后允许低程度的近交,但世代近交系数不应超过6.25%,以尽早集中优良的基因,又不冒大的近交衰退的风险。好的公猪可适当多配些母猪,对表现差的公猪血统予以彻底淘汰,同时允许一定的世代重叠和一定程度的开放。

核心群公猪动态淘汰,年更新率在100%以上,母猪每年更新率75%。具体选配方法如下:1)以同质选配为主,异质选配为辅,控制近交为原则。在血统间均衡选配的前提下,优秀公猪和血统适当多配。做好每个血统公猪的年度配种数量计划,育种技术员随时跟踪计划的实施情况。2)血统内适当筛选优秀的公母猪进行少量近交提纯。3)公猪站存栏公猪的血统及数量要足够,每个血统至少2头可用公猪,以满足选配需要。4)在电脑选配的基础上,做好各阶段的血统跟踪,监控血统的动态,及时调整各血统的纯繁比例。如果某头公猪后代表现都很优秀,有足够母猪供选配的情况下尽量多配种。5)公猪方面:做好核心群公猪的选择,确定进入核心群;及时跟踪公猪精检情况,及时选好核心群后备公猪,保证优秀后代能及时使用;选留后备公猪根据存栏公猪的血缘情况和选配需要以及各项指标综合考虑。6)母猪方面:选留核心群后备母猪时,不要过多选留某头公猪的后代,注意母猪血统或血缘结构平衡;及时更新核心群母猪性能评比状态,保证母猪能被及时选上,差的及时被更新;确定纯繁母猪使用胎次,被更新的母猪可转入扩繁群使用。

5 配套杂交种猪的生产与培育温氏WS501猪配套系分为父系与母系。专门化母系的选育主要注重提高繁殖性能和适应性,要求产仔数多、泌乳力强、母猪使用年限长、仔猪健壮活力好;专门化父系的选育主要注重提高产肉性能和上市体重,要求饲料转化率高、日增重快、屠宰率高、瘦肉率高、腿臀肌肉发达、体型高长和公猪性欲好。

5.1 培育目标培育单位紧密围绕高繁殖力、高饲料转化率、大体重上市的配套系总体育种目标,在对各专门化品系育种素材性能特点进行深入分析的基础上,参考大量杂交组合试验数据,制定配套系祖代、父母代、商品代的具体选育目标。按照既定的选育方案,持续提高各专门化品系的性能水平,不断筛选出适合于五元杂交配套的父母代二系配套终端父本组合、祖代二系配套母本组合、父母代三系配套终端母本组合,最终选育出适合市场需求的以二系配套为终端父本组合方式、以三系配套为终端母本组合方式的五元杂交配套系,命名为温氏WS501。作为终端父本使用的二系配套父母代种猪要求饲料报酬高, 体型高长, 瘦肉率高, 生长速度快,肌肉品质好,无PSE或DFD肉发生,适应性好;作为终端母本使用的三系配套父母代种猪要求繁殖性能好、适应性强、生长速度快。具体的选育目标如下。

5.1.1 二系配套祖代母猪1) 体型外貌:体躯长,头型清秀,前后躯结实,肌肉紧凑,四肢健壮,皮毛全白,有效乳头数6对以上,排列均匀,群体均匀一致。2)肥育性状:30~115 kg日增重840 g以上,30~115 kg饲料转化率2.45以下;达115 kg日龄165 d以下。3)胴体性状:胴体瘦肉率63%以上。4)繁殖性状:初配日龄220~245 d,初配体重120 kg以上,母猪平均总产仔数12.0头以上(初胎11.0头以上),健仔数10.0头以上(初胎9.5头以上)。

5.1.2 二系配套父母代公猪1) 体型外貌:体躯高长,头中等大,前后躯肌肉发达,背宽,腹平,四肢粗壮,皮毛浅棕色带黑斑、额部中央有白斑,群体均匀一致。2)肥育性状:30~115 kg日增重880 g以上;30~115 kg饲料转化率2.40以下;达115 kg日龄165 d以下。3)胴体性状:胴体瘦肉率大于64%,无应激。4)种用性状:公猪精神活泼,性欲强,精液品质好,产精能力强。

5.1.3 三系配套父母代母猪1) 体型外貌:体型高长,头型清秀,前后躯结实,肌肉紧凑,四肢健壮,皮毛全白,有效乳头数7对以上,排列均匀,群体均匀一致。2)肥育性状:30~115 kg日增重860 g以上,30~115 kg饲料转化率2.45以下;达115 kg日龄165 d以下。3)胴体性状:胴体瘦肉率63%以上。4)繁殖性状:初配日龄220~245 d,初配体重130~150 kg,母猪平均总产仔数12.5头以上(初胎11.5头以上),健仔数10.5头以上(初胎10.0头以上)。

5.2 培育方法采用个体选择方法,在现有种猪群的基础上,主要通过体型外貌评分、系谱,结合综合选择指数和现场评估来选留种猪。根据杂交配套组合来生产杂交配套系种猪,根据杂交选育方案开展父系母系种猪生产、选留,利用基因检测手段辅助选择无应激的父系杂交公猪。通过人工授精和体细胞克隆技术快速推广优秀公猪的基因,不断提高商品肉猪的质量和整齐度,逐步建立起瘦肉型商品肉猪持续改良的生产体系。

5.2.1 杂交种猪的培育按照拟组建的温氏WS501配套系品系杂交繁殖群规模,为保证杂交繁殖基础群的质量,培养出生产性能高、一致性好的父母代种猪,在组建扩繁基础群时,注意以下几点:1)确保配套专门化品系种猪来自S11、S22和W51、W52、W62的优秀后代,各品系种猪符合配套系选育目标,种猪的档案清晰,并逐个核实登记。2)以S11、S22为专门化父系优选二系配套终端父本杂交组合,以W51、W52、W62为专门化母系优选三系配套终端母本杂交组合,品系要求符合各自特征。3)所有种猪具有测定资料,种猪亲属生产资料详细,比如母亲的产仔情况及同胞的生产性能;如果同胞有遗传缺陷,则该种猪不能入选;公猪重视肢蹄和睾丸发育情况。4)入选母系母猪(母本)的繁殖指数作为重要参考,入选母猪应乳头发育良好,无内陷乳头,有效乳头6对以上,无明显外形缺陷,配种受胎正常,即母系母本要求母性好、繁殖性能高、体型高长、综合指数在群体平均值以上。

母系公猪(父本)在专门化母系选育目标的基础上,要求收腹好、体长、肌肉发育较好、选择强度大、来自优秀血缘或顶端血统。父系父本和父系母本按照专门化父系的选育目标进行选种进入繁殖群,入选种猪对近交情况无要求。

5.2.2 父母代选种原则终端父本S122以饲料报酬高、瘦肉率高、生长速度快和体型高长为选育方向,以饲料转化率、背膘厚、体长和日增重等为主选性状,同时注重应激和适应性的选择。母本W212、W352以繁殖性能高、生长速度快、瘦肉率适中为方向,以产仔数、日增重、体长、瘦肉率等为主选性状,同时重视乳头、腹线和肢蹄的选择。种猪的选留、使用、更新标准和选配方案等参见专门化品系种猪选育方案。

6 配套系商品猪杂交生产方案温氏WS501猪配套系杂交生产模式如下:

|

五系配套商品肉猪育成目标为:

1) 体型外貌。体型高长,骨架大,头型清秀,背宽,收腹良好,前后躯发达丰满,皮毛大多为白色、少数带花斑点,群体一致性好。

2) 生长发育。商品肉猪达115 kg体重的日龄小于172 d,达115 kg体重时的活体背膘厚16 mm以下,30~115 kg饲料转化率在2.60以下。

3) 胴体品质。115 kg体重屠宰时,屠宰率75%以上,眼肌面积36 cm2以上,瘦肉率63%以上,后腿比例占32%以上,无PSE肉或DFD肉。

| [1] |

彭中镇, 刘榜, 樊斌, 等. 如何培育猪的配套系和制定培育方案[J]. 养猪, 2015(1): 65-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-1957.2015.01.029 (  0) 0) |

| [2] |

王爱国. 猪配套系育种目标与技术体系[J]. 猪业科学, 2005, 22(3): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1673-5358.2005.03.006 (  0) 0) |

| [3] |

喻传洲, 李文献. 三品五元杂交商品猪配套系之构想[J]. 猪业科学, 2010, 27(10): 88-89. DOI:10.3969/j.issn.1673-5358.2010.10.017 (  0) 0) |

| [4] |

吴珍芳, 王青来, 罗旭芳, 等. 华农温氏Ⅰ号猪配套系的选育与应用[J]. 动物科学与动物医学, 2006, 42(16): 54-58. (  0) 0) |

| [5] |

彭中镇. 试析配套系与猪配套系育种[J]. 猪业科学, 2005, 22(3): 19-22. DOI:10.3969/j.issn.1673-5358.2005.03.004 (  0) 0) |

| [6] |

刘孟洲. 猪配套系育种的理论基础和方法[J]. 猪业科学, 2005, 22(3): 23-25. DOI:10.3969/j.issn.1673-5358.2005.03.005 (  0) 0) |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40