西藏位于中国青藏高原西南部,素有“世界屋脊”之称,生活在这里的人们将奶渣、酥油茶、甜茶和酸奶等以乳为原料制作的食物作为主食已有上千年乃至更长的历史。西藏地区气候条件较为恶劣,但却具有丰富的奶资源,牧区主要以牦牛奶为主。同时随着与外界交流的加深,奶牛的引入以及羊奶资源的增加,其奶制品也成为人们不可缺少的主要食品之一。当地传统的发酵奶制品种类繁多,主要有酸奶、曲拉、牛乳、干酪、酥油、奶渣、黄油等。“雪顿节”即“酸奶节”在拉萨河流域已经成为地位仅次于藏历新年的第2大节日[1]。藏区牧民制作酸奶的方法古老而传统:首先将鲜奶煮沸,冷却至室温,然后接种上次制作时留存下来的酸奶,再使用传统木桶充分搅打将其混匀,最后置于室内较为暖和的地方(约25~30 ℃)过夜发酵[2]。随着酸奶消费市场需求的逐渐增大,酸奶的生产也由单一的传统的农牧民自产方式转变为民间小作坊、企业产业化生产等方式共存的多种生产方式。但由于西藏交通不便、信息闭塞等各方面原因,西藏的乳业起步较晚、基础较差,生产技术水平相对较为滞后,在很长一段时间里发展极为缓慢。

环境中的重金属(如铅、砷、镉、铬等)会通过食物链的迁移在人体中沉积,给人体健康带来极大的威胁,重金属可通过食物、水、空气进入人体后与蛋白质及各种酶作用,使其失去活性,也可在人体脏器中富集,对人体造成急性、亚急性、慢性中毒[3]。美国环保局已在1979年将包括铅、砷、镉、铬等13种元素在内的重金属及其化合物列入污染物名单,建议对这些能够对人体健康产生危害的污染物进行重点监控,我国也制定了针对污染物控制的国家标准,将铅、砷、镉、铬等污染物在各种食品中的限量作为控制危害的有效指标列入其中[4-5]。黄曲霉毒素是迄今发现的最毒的物质之一,其毒性是氰化钾的27倍,属于第1类强致癌物,黄曲霉毒素是由黄曲霉Aspergillus flavus或寄生曲霉A. parasiticus分泌的一系列毒素,主要有6种结构类似物,分别是M1、M2、B1、B2、G1和G2,而在牛奶和酸奶中主要以黄曲霉毒素M1的形式存在[6-10]。酸奶中微生物种类和含量直接影响酸奶的营养价值及其在人体肠道中的功能性作用,随着收入和生活水平的不断提高,消费者对酸奶的认知不只停留在传统发酵食品的范畴,也开始关注酸奶本身的营养价值和酸奶发酵菌种的生物特性[11-12]。

近年来,由于三聚氰胺等乳品安全事件的影响,人们提高了对乳品安全的关注度,企业也加快了上游奶源地建设的产业链延伸,西藏乳业的发展开始逐渐受到人们的重视,并逐渐有了起色。本研究主要是在对拉萨酸奶中有毒有害残留物(重金属、黄曲霉毒素M1、微生物)风险隐患摸底排查的基础上,进行过程验证评价和终端定量评价,从而对酸奶中有毒有害残留物污染状况进行评估分析,为提高拉萨酸奶质量安全水平、强化质量安全监管提供强有力科技数据支撑。

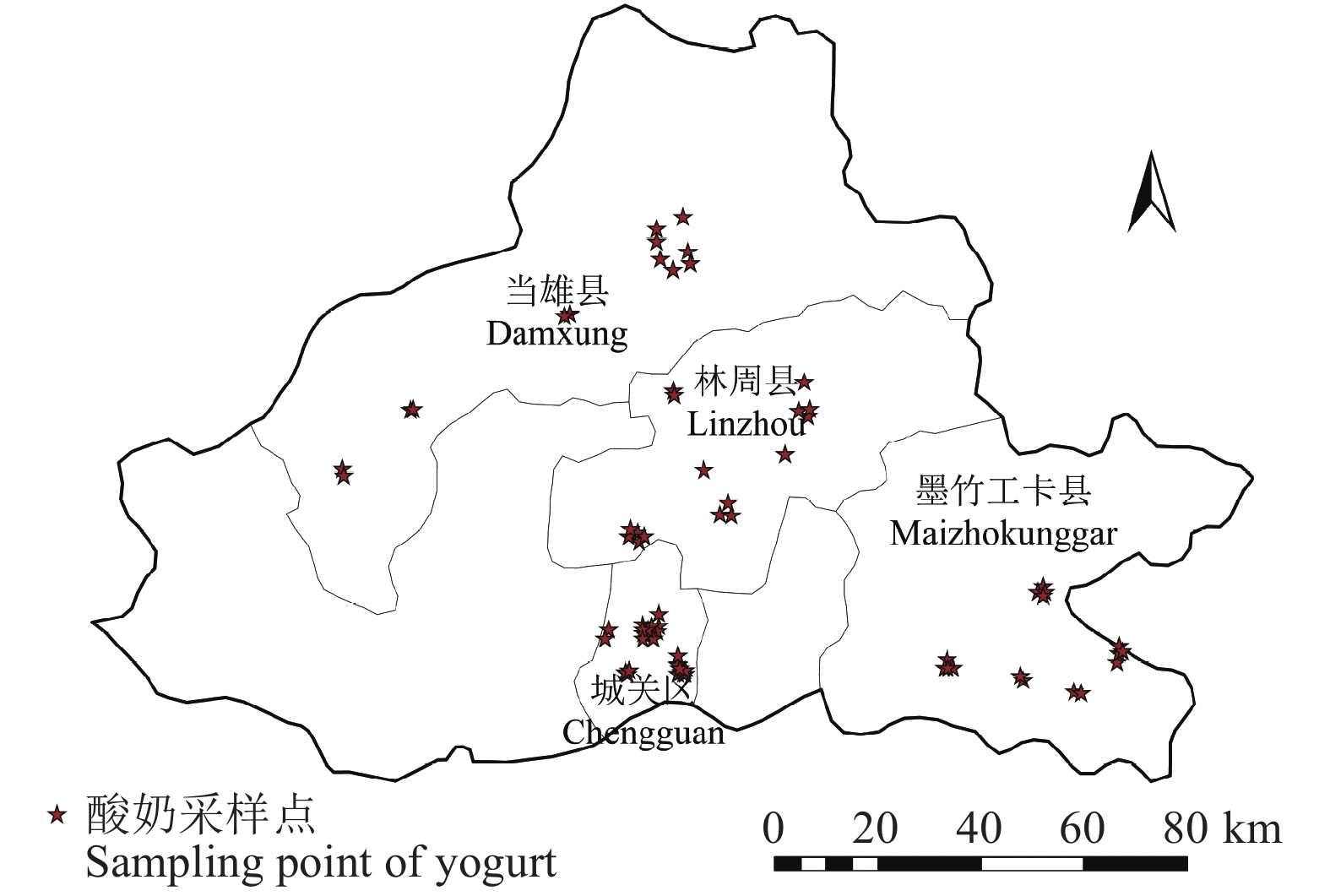

1 材料与方法 1.1 材料与试剂 1.1.1 酸奶来源从拉萨林周县、城关区、墨竹工卡县和当雄县采集农牧民自家生产以及企业和小作坊生产的酸奶样品106个(每个样品取3~4份,共计418份),其中:按地域计,林周县采样22个,城关区采样40个,墨竹工卡县采样23个,当雄县采样21个;按生产模式计,企业采样8个,小作坊采样54个,家庭自产采样44个。采样点分布示意图见图1。

|

图 1 西藏4县(区)酸奶采样点分布示意图 Fig. 1 Distribution diagram of yogurt sampling points in four counties (districts) of Tibet |

硝酸、盐酸和氢氧化钾(均为优级纯,成都市科龙化工试剂厂生产),高氯酸(优级纯,天津市鑫源化工有限公司生产),甲醇(色谱纯,Fisher Chemical生产),乙酸铵(色谱纯,DikmaPure生产);汞、铅、镉、铬、砷各元素标准溶液(国家有色金属及电子材料分析测试中心生产);孟加拉红培养基及LST、VRBA、BGLG、PCA、BPW、SC、XLT4 Agar、Baird-Parker、BHI、XLD、MAC培养基(均为北京陆桥技术股份有限公司生产);黄曲霉毒素M1标准品(广州中实生物科技有限公司生产)。

1.2 仪器与设备NEXION 350X型三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪(美国PerkinElmer科技有限公司生产);AB204型电子天平(瑞士Mettler公司生产);Milli-Q纯水系统(美国Millipore公司生产);AB5500HPLC-MS(美国AB公司生产);OLYMPUS BH-2显微镜(日本OLYMPUS公司生产)。

1.3 检测方法 1.3.1 微生物检测大肠菌群、菌落总数、霉菌与酵母菌Saccharomyce、沙门氏菌Salmonella、金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus和志贺氏菌Shigella,参照《GB/T 4789—2016》[13]方法规定,以平板计数法评估检验。菌落总数是指食品检样经过处理,在一定条件下(如培养基成分、培养温度和时间、pH、需氧性质等)培养后,每克(或每毫升)检样中形成的微生物菌落总数。菌落总数主要作为判定食品被污染程度的指标,我国食品中菌落总数限量值为2×106 cfu/g或2×106 cfu/mL。

1.3.2 毒素检测黄曲霉毒素M1参照《GB/T 5009.24—2016》[14]规定的方法检验:称取4 g混合均匀的试样(精确到0.001 g)于50 mL离心管中,加入100 μL 13C17-AFT M1内标溶液(5 ng/mL)震荡混匀后静置30 min,加入10 mL甲醇,涡旋3 min。置于4 ℃条件下、6000 r/min离心10 min或经玻璃纤维滤纸过滤,将适量上清液或滤液转移至烧杯中,加入40 mL水或PBS稀释,上机测定。

1.3.3 重金属检测试验条件:等离子体功率1 550 W;蠕动泵采集转速0.1 r/s;蠕动泵快速提升转速48 r/min;蠕动泵快速提升时间30 s;辅助气体流速1.0 L/min;载气流速1.07 L/min;采样深度8.2 mm;雾化室温度2 ℃;氦气流速5.0 mL/min。

标准溶液的配制:精密量取1000 μg/mL的Hg、Pb、As、Cd、Cr各元素标准溶液,用体积分数为1%硝酸溶液稀释成1 μg/mL的标准储备液。用Hg标准储备液制成0、0.2、0.4、0.6、0.8和1.0 μg/L的标准系列溶液;用Pb标准储备液制成0、10、20、30、40和50 μg/L的标准系列溶液;用As和Cd标准储备液分别制成0、2、4、6、8和10 μg/L的标准系列溶液;用Cr标准储备液制成0、10、20、30和40 μg/L的标准系列溶液,避光保存于4 ℃冰箱中备用。

样品前处理:分别准确称取酸奶样品1 g(精确到0.0001 g),置于锥形瓶中,在通风橱中加入9 mL硝酸和1 mL高氯酸,放置过夜,次日于电热板上消解。消解至溶液澄清无色(如未澄清,需加消解液继续消解),冒高氯酸白烟,锥形瓶中剩余液体体积为0.5~1.0 mL左右为止。再加入2.5 mL浓盐酸继续加热至冒高氯酸白烟,取下冷却,转移至25 mL容量瓶中,用体积分数为1%的硝酸溶液定容至刻度。按照同样的方法处理质控样,同时做空白试验[15-18]。

1.4 评价标准及方法评价标准按照《GB2762—2017食品安全国家标准食品中污染物限量》[19]规定的乳及乳制品污染物限量标准执行,酸奶中重金属Cr、Pb、Hg和As限量标准分别为0.30、0.05、0.01和0.10 mg/kg。目前,酸奶中Cd的含量并没有国家限量标准,因此本文未作超标评价。

单因子污染指数法:单因子污染指数适用于单因子污染特定区域的评价,是以实际污染水平与标准限量值相比较的评价方法。指数的大小直接反映了单因子的污染程度,污染指数越大,表示所受污染越严重。单因子污染指数计算公式:

| $ {P_i} = {C_i}/{S_i}, $ | (1) |

式中:Pi为重金属污染物i元素的单因子污染指数;Ci为重金属污染物i元素的实测质量分数,μg/kg;Si为重金属污染物i元素的限量值,μg/kg。

内梅罗(Nemerow)综合污染指数:内梅罗综合污染指数是一种兼顾单因子污染指数平均值和极值的计权型多因子质量指数,反映了各污染物对产品的综合污染水平,重点突出了高浓度污染物对产品质量的影响。内梅罗综合污染指数(Pn)计算公式:

| $ {P_{\rm{n}}} = \sqrt {\left[ {\left( {{C_i}/{S_i}} \right)_{\max }^2 + \left( {{C_i}/{S_i}} \right)_{{\rm{ave}}}^2} \right]/2} , $ | (2) |

式中:(Ci/Si)2ave为所有污染物单因子污染指数的平均值;(Ci/Si)max为所有评价污染物中单因子污染指数的最大值。

污染物贡献率:污染物贡献率反映各单因子污染物主次顺序,可确定主要污染物项目,其计算公式为:

| $ {K_i} = {{P_i}/P} \times 100{\text{%}} , $ | (3) |

式中:Ki为产品重金属污染物i元素所占的贡献率;P为各重金属污染物单因子污染指数之和。

分级标准:按照农业行业标准《NY/T 398—2000农、畜、水产品污染监测技术规范》[20]制定的农、畜、水产品中质量分级标准,将乳制品污染划分为3个质量等级进行评价,综合污染指数亦按单因子污染指数质量分级标准进行评价[21-23],具体见表1。

|

|

表 1 乳制品质量分级标准 Table 1 Quality grading standards for dairy products |

在被监测乳制品中若同时存在多种污染物时,按该乳制品中污染物最高质量分级数来确定乳制品的质量分级,即以最高限制因素计算污染指数。

1.5 数据处理文中数据采用Excel 2017和SPSS17.0进行统计及方差分析和Pearson相关性分析。

2 结果与分析 2.1 酸奶中重金属污染状况分析拉萨城关区、林周县、墨竹工卡县和当雄县4个县(区)的酸奶中重金属检出情况列于表2。由表2可知,4个县(区)的抽样酸奶中,重金属总体检出率:As(50.0%)>Cd(33.0%)>Cr(26.4%)>Pb(23.6%)>Hg(0.9%);重金属超标率:Pb(11.3%)=Cr(11.3%)>As(0.9%)>Hg(0%),当雄县酸奶中Cr含量超标率较其他三地高,城关区酸奶中Pb、As含量超标率较其他三地高;4个县(区)总体来看,抽样酸奶中重金属污染的平均贡献率Pb(42.51%)>Cr(33.49%)>As(16.26%)>Hg(7.74%)。不同区域生产酸奶中污染指数及综合污染指数评价结果显示,当雄县酸奶中的重金属污染物单因子污染指数以Cr最高(PCr=0.688),按照乳制品质量分级标准进行评价,属轻度污染。

|

|

表 2 不同区域生产酸奶中重金属检出情况 Table 2 Detection status of heavy metals in yogurt produced in different regions |

表3显示了3种模式(小作坊、农牧民家庭和企业)生产酸奶中重金属的检出情况:小作坊生产酸奶中重金属Pb、Cr、As、Hg含量水平较农牧民家庭和企业生产酸奶变幅大;小作坊生产酸奶中Pb、Cr含量超标率较农牧民家庭高,分别达14.8%和13.0%,企业产酸奶中未发现重金属Cr、Pb、Hg和As超标情况;家庭自产和小作坊产酸奶中Pb和Cr均有不同程度的超标。

|

|

表 3 不同模式生产酸奶中重金属检出情况 Table 3 Detection status of heavy metals in yogurt produced by different modes |

对来自不同生产区域(林周县、城关区、墨竹工卡县和当雄县)和不同生产模式(家庭自产、企业和小作坊)酸奶中检出重金属Cd、Cr、Pb和As的样品进行单因素方差分析,结果(表4和表5)显示,拉萨地区不同区域和不同生产模式生产的酸奶中检出的重金属含量差异不显著。

|

|

表 4 不同区域生产酸奶中重金属含量单因素方差分析 Table 4 One-way analysis of variance of heavy metal content in yogurt produced in different regions |

|

|

表 5 不同模式生产酸奶中重金属含量单因素方差分析 Table 5 One-way analysis of variance of heavy metal content in yogurt produced by different production modes |

使用SPSS17.0 Pearson对酸奶中各重金属做 相关性分析,结果显示,酸奶中重金属Cr的含量与重金属As含量呈显著正相关(表6)。

|

|

表 6 酸奶中重金属含量相关性分析1) Table 6 Correlation analysis of heavy metal content in yogurt |

我国食品中菌落总数限量值为2×106 cfu/g(或2×106 cfu/mL)[13]。经检测,拉萨地区酸奶样品仅有2个样品的菌落总数超过国家限量值,其菌落总数分别为23.3×106和28.1×106 cfu/g,这2个样品分别为城关区酸奶企业和当雄县的小作坊生产。由表7可知,城关区和当雄县酸奶中菌落总数超标率较低,分别为2.5%和4.8%,说明拉萨地区酸奶中菌落总数的污染基本可控,对其质量安全的影响不大。

|

|

表 7 不同区域生产酸奶中微生物状况分析 Table 7 Analyses of microorganisms in yogurt produced in different regions |

对采集的拉萨地区3种生产模式加工的酸奶样品进行大肠菌群的检测,结果(表8)显示:家庭自产酸奶的大肠菌群超标率为6.82%,高于小作坊生产的酸奶;企业生产的酸奶大肠菌群超标率为0。结合菌落总数超标的样品情况(表7)综合判断,企业生产酸奶的卫生质量状况较好,没有感染大肠菌群。从表7、表8中还可以看出:拉萨地区酸奶中霉菌污染严重,霉菌超标率平均为46.23%,墨竹工卡县霉菌超标率最高,小作坊生产的酸奶霉菌超标率最低;小作坊生产的酸奶中金黄色葡萄球菌检出率最高,为25.93%。拉萨地区酸奶中的志贺氏菌和沙门氏菌均未检出,但是由于样本量较少,不足以说明拉萨地区酸奶中不存在志贺氏菌和沙门氏菌污染的情况。

|

|

表 8 不同模式生产酸奶中微生物状况分析 Table 8 Analysis of microorganisms in yogurt with different production modes |

对采集于拉萨地区的106个酸奶样品进行黄曲霉毒素M1检测,结果显示,拉萨地区106个酸奶样品均未检出黄曲霉毒素M1,表明拉萨地区生产的酸奶没有感染强致癌物黄曲霉毒素M1。

3 讨论与结论西藏地区酸奶生产中重金属、微生物等污染物的污染过程非常复杂,本研究通过对拉萨4县(区)3种不同生产模式生产的酸奶进行调查取样,在对酸奶中重金属、微生物以及黄曲霉毒素M1等有毒有害残留物分析测定的基础上,同时对酸奶中不同污染物的污染特征、累计规律及相关性进行了研究。

拉萨4县(区)中,当雄县酸奶中的重金属Cr含量显著高于其他三地,是该地区酸奶的主要金属污染物;城关区酸奶中Pb、As含量超标率较其他三地高;林周县、城关区、墨竹工卡县生产酸奶中,Pb是主要重金属污染物。3种模式生产的酸奶中,Pb是主要重金属污染物,并且重金属Cr与As之间存在显著正相关性。有研究发现,酸奶中的重金属残留主要来源于饲料、饮水以及奶畜服用中草药而引起[24]。

对拉萨4县(区)酸奶中微生物的检测发现,霉菌污染严重,平均超标率为46.23%,墨竹工卡县霉菌超标率最高,小作坊生产酸奶的霉菌污染率最低;城关区小作坊生产的酸奶中金黄色葡萄球菌检出率最高。我国饲料原料中霉菌毒素污染现象也比较普遍[25],已经成为我国牛奶质量安全的重要风险因子之一。因此,准确分析其污染特征也可以有效预防奶及奶制品中霉菌毒素污染事件的发生,有利于提升我国牛奶及奶产品质量安全[26-27]。拉萨地区酸奶中未检出黄曲霉毒素M1,可能是饲养奶牛的饲料没有产生黄曲霉毒素的缘故。牛奶中的霉菌毒素通常也来源于饲料,西藏地区特殊的自然环境不容易使饲料发霉并产生黄曲霉毒素,但是由于酸奶的发酵与罐装等生产过程均不是在完全封闭的情况下进行,因此从酸奶原料的选取到生产过程中设备操作、产品包装以及最后酸奶产品的贮藏与销售等各个环节,环境中都存在较多的霉菌、酵母菌等,使得酸奶生产加工中又相对容易出现微生物污染[28]。因此,这些生产环节都是需要改进的。酸奶中志贺氏菌、沙门氏菌未被检出,推测是由于样本数量较少和取样地局限性造成的,在后续研究中需扩大样本选取范围和数量,以充分反映该地区酸奶中2种微生物的污染状况。

本研究在对拉萨地区(城关区、墨竹工卡县、林周县和当雄县)酸奶的质量安全现状进行调查摸底的同时,结合《GB 2762—2017食品安全国家标准食品中污染物限量》[19]和农业行业标准《NY/T 398—2000农、畜、水产品污染监测技术规范》[20]对酸奶质量安全进行风险评估分析。针对西藏地区酸奶中重金属和霉菌污染状况,应当从生产原料、生产过程以及贮藏流通等方面加以重视,采取相应的措施进行治理。加强饲料等原料霉菌污染预防控制;改善生产环境和加强生产人员的规范化操作;加强生鲜乳中微生物以及有毒有害物质的控制;加大奶畜养殖方面法律法规的宣传培训力度,通过实施各项举措提高拉萨酸奶食品质量安全水平。本研究为强化酸奶质量安全监管提供了强有力的科技数据支撑,为进一步促进拉萨地区农牧业增效、农牧民增收,发挥西藏特色产品应有的价值提供了保障。

| [1] |

扎木苏. 西藏地区传统牦牛奶制品中乳酸菌的多样性研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2014.

(  0) 0) |

| [2] |

包秋华. 甘肃和四川省牦牛奶制品中乳酸菌的多样性研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2012.

(  0) 0) |

| [3] |

陶亮, 张乃明. 云南部分地区农产品重金属污染现状与分析[J]. 中国农学通报, 2017, 33(20): 83-89. DOI:10.11924/j.issn.1000-6850.casb16070064 (  0) 0) |

| [4] |

KEITH L, TELLIARD W. ES&T Special Report: Priority pollutants: I-a perspective view[J]. Environ Sci Technol, 1979, 13(4): 416-423. DOI:10.1021/es60152a601 (  0) 0) |

| [5] |

FAO. Principles and methods for the risk assessment of chemicals in food[M]. Geneva: Switzerland World Health Organization, 2009.

(  0) 0) |

| [6] |

徐琳. 鲜牛奶中黄曲霉毒素M1检测的几种方法及控制措施[J]. 现代畜牧科技, 2018(12): 99. (  0) 0) |

| [7] |

吴坤坦, 齐德生. 黄曲霉毒素B1在乳畜中的转化[J]. 饲料工业, 2018, 39(20): 59-64. (  0) 0) |

| [8] |

翟晓瑞, 李燕. 乳品中黄曲霉毒素M1残留检测方法研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2016, 7(6): 2309-2313. (  0) 0) |

| [9] |

丁松乔, 肖志刚. 乳制品中黄曲霉毒素M1的常用检测方法比较分析[J]. 中国乳品工业, 2016, 44(5): 36-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-2230.2016.05.009 (  0) 0) |

| [10] |

FRAZZOLI C, GHERARDI P, SAXENA N, et al. The hotspot for (global) one health in primary food production: Aflatoxin M1 in dairy products[J/OL]. Front Public Health, 2017, 4: 1-11. [2020−01−03]. https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00294.

(  0) 0) |

| [11] |

许尨, 张冬洁, 李洪亮, 等. 酸奶发展的研究进展[J]. 农产品加工, 2019(12): 87-89. (  0) 0) |

| [12] |

刘文文, 张靖晞, 李键, 等. 不同菌株对酸奶品质与感官特性的影响[J]. 中国酿造, 2019, 38(5): 95-100. DOI:10.11882/j.issn.0254-5071.2019.05.019 (  0) 0) |

| [13] |

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准食品微生物学检验: GB 4789—2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

(  0) 0) |

| [14] |

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M族的测定: GB 5009.24—2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017: 1-19.

(  0) 0) |

| [15] |

陈国友, 杜英秋, 李宛, 等. 应用ICP-MS、AFS、GF-AAS测定食品中As、Cd、Hg、Pb方法的对比研究[J]. 质谱学报, 2009, 30(4): 223-228. (  0) 0) |

| [16] |

张唐伟, 吴雪莲, 郝治华, 等. ICP-MS法测定酸奶中重金属元素[J]. 农业与技术, 2019, 39(17): 35-37. (  0) 0) |

| [17] |

祖文川, 汪雨, 李冰宁, 等. ICP-MS相关联用技术在食品元素形态分析中的应用及进展[J]. 质谱学报, 2013, 34(4): 247-256. DOI:10.7538/zpxb.2013.34.04.0247 (  0) 0) |

| [18] |

史潜玉, 刘立, 柯润辉, 等. ICP-MS在食品质量安全领域应用研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2012, 38(12): 118-123. (  0) 0) |

| [19] |

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准 食品中污染物限量: GB 2762—2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

(  0) 0) |

| [20] |

中华人民共和国农业部. 农、畜、水产品污染监测技术规范: NY/T 398—2000[S]. 北京: 中国标准出版社, 2000: 67-85.

(  0) 0) |

| [21] |

王海, 沈秋光, 邹明晖, 等. 各国乳品的生乳标准分析比对[J]. 乳业科学与技术, 2011, 34(6): 293-295. DOI:10.3969/j.issn.1671-5187.2011.06.012 (  0) 0) |

| [22] |

李青冉, 高腾云, 凡复, 等. 牛奶质量评定与计价体系[J]. 中国牛业科学, 2007, 33(2): 37-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-9111.2007.02.011 (  0) 0) |

| [23] |

赵卓, 于冷, 陆骏飞. 我国原奶按质论价的原理、影响及政策含义[J]. 中国畜牧杂志, 2009, 45(4): 41-44. (  0) 0) |

| [24] |

于炎湖. 饲料安全性问题: 4: 饲料中重金属元素污染的来源、危害及其预防[J]. 养殖与饲料, 2003(2): 3-5. DOI:10.3969/j.issn.1671-427X.2003.02.002 (  0) 0) |

| [25] |

LI S L, MIN L, WANG P P, et al. Aflatoxin M1 contamination in raw milk from major milk-producing areas of China during four seasons of 2016[J]. Food Control, 2017, 82: 121-125. DOI:10.1016/j.foodcont.2017.06.036 (  0) 0) |

| [26] |

孙思, 王安波, 杨梅, 等. 生鲜乳中黄曲霉毒素M1检测技术研究进展[J]. 畜牧兽医科技信息, 2017(4): 12-13. DOI:10.3969/J.ISSN.1671-6027.2017.04.006 (  0) 0) |

| [27] |

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品中真菌毒素限量: GB 2761—2017 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2017: 2-3.

(  0) 0) |

| [28] |

张书义. 乳业生产安全概论: 二[J]. 中国乳业, 2011(2): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1671-4393.2011.02.014 (  0) 0) |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41