2. 分宜县林业局,江西 分宜 336600

2. Forestry Bureau of Fenyi, Fenyi 336600, China

夏枯草Prunella vulgaris L.为唇形科Lamiaceae夏枯草属Prunella植物,又名铁线夏枯、麦夏枯和麦穗夏枯草等,是我国常用中药材,全株可入药,具有清肝明目、消肿散结等功效[1-2]。夏枯草的主要生物活性成分为三萜、皂苷、酚酸、黄酮及多糖类,具有降压、降糖、抗氧化、抗病毒、抗肿瘤等多种药理活性[3-7]。夏枯草为药食两用大宗中药材,在中成药生产、临床配方、保健食品和凉茶生产中作原料使用。近年来,由于市场需求量剧增,大量野生夏枯草资源遭到挖掘,致使野生资源保有量下降,市场价格上涨,但人工栽培夏枯草远远不能满足市场需求,野生资源仍是目前夏枯草药材原料的重要来源。夏枯草广泛分布于我国陕西、甘肃、新疆、河南、湖北、湖南、江西、浙江、福建、台湾、广东、广西、贵州、四川及云南等省份,生长于荒坡、草地、溪边及路旁的湿润土地,分布海拔可达3000 m[2]。目前,对夏枯草的研究主要集中在药用活性物质提取[8-9]、药理作用[10-11]、人工栽培种植[12-13]和种质资源遗传多样性分析[14]等方面,系统评价不同种源药材质量及影响质量的环境因子构成方面的研究较少。本研究收集了10个野生夏枯草种源,分析其药用成分含量,利用方差分析、相关性分析、聚类分析和隶属函数综合评价法,筛选出主要有效成分影响因子和高品质地理种源,为夏枯草种源筛选、品种选育和人工规模化种植提供参考依据。

1 材料与方法 1.1 样品采集与数据收集通过文献检索和实地调查,本研究于2018—2019年的5—6月间收集野生夏枯草植株,10个地理种源采样点的基本情况见表1,表1中的气候资源数据来源于中国自然资源数据库(

|

|

表 1 夏枯草10个野生种源采样点地理位置及主要气候因子 Table 1 Geographical location and main climatic factors of ten wild population sampling points of Prunella vulgaris |

UV-2450紫外−可见光分光光度计(日本岛津公司),M17035数显电热恒温水浴锅(北京中西远大科技有限公司),JA10003N数显电子分析天平(上海精其仪器有限公司),FQ-1042变频超声波清洗器(杭州法兰特超声波科技有限公司),LC-100PHP型高效液相色谱仪(上海伍丰科学仪器有限公司),1810-B型石英自动双重纯水整流器(常州万合仪器制造有限公司)。葡萄糖、芦丁、苯酚、乙醇、浓硫酸、亚硝酸钠、甲醇、氯化铝、氢氧化钠等均为分析纯,试验用水为超纯水。

1.3 测定方法夏枯草多糖含量的测定参照席与斌等[15]的硫酸−苯酚比色法,黄酮含量的测定参照邓斌等[16]的亚硝酸钠−硝酸铝比色法。在测定夏枯草多糖和黄酮的含量时,每个地理种源称取1 g样品测定多糖和黄酮的含量,每种成分含量的每次测定值取3个样品的平均值,重复5次,取各次测得的平均值作为多糖和黄酮的含量。

1.4 数据分析模糊数学隶属函数分析方法能够避免单一指标评价的片面性问题,更加全面客观地评定结果,为此本文采用隶属函数综合评价法对夏枯草主要药用活性成分含量进行综合评价。隶属函数值[

不同地理种源夏枯草多糖和黄酮含量的方差分析结果见表2。结果显示,多糖和黄酮含量在不同地理种源之间存在显著差异(P<0.05),不同地理种源夏枯草多糖的质量分数为70.45~120.39 mg·g−1,黄酮的质量分数为34.40~59.04 mg·g−1。在夏枯草多糖含量方面,湖北宜昌种源的含量最高,质量分数为120.39 mg·g−1,显著高于其他地理种源;江西分宜种源的多糖含量次之,江苏宜兴种源的多糖含量位列第3,质量分数分别为116.33和113.00 mg·g−1;浙江丽水种源的多糖含量最少,质量分数仅为70.45 mg·g−1,显著低于其他地理种源。在夏枯草黄酮含量方面,广西桂林种源的含量最高,质量分数为59.04 mg·g−1,显著高于其他地理种源;浙江丽水种源的黄酮含量次之,湖南衡阳种源的黄酮含量位列第3,质量分数分别为56.03和55.90 mg·g−1;广东清远种源的黄酮含量最低,质量分数仅为34.40 mg·g−1,显著低于其他地理种源。

|

|

表 2 不同地理种源夏枯草多糖和黄酮含量1) Table 2 Polysaccharide and flavonoid contents in Prunella vulgaris from different geographical provenances |

相关性分析结果表明,夏枯草多糖含量和黄酮含量呈现极显著负相关(r=−0.212,P=0.009),说明不同地理种源夏枯草多糖和黄酮这2种次生代谢物的积累不可同时兼得,多糖和黄酮的代谢机制存在相互抑制的可能。因此,在筛选夏枯草高品质种源时应该综合考虑这2个指标,而在临床使用或药物栽培生产方面可根据需要选择目标地理种源。

2.2 夏枯草主要药用成分含量与环境因子的相关性分析夏枯草2个主要药用成分含量与各地理种源环境因子的相关性分析见表3,相关性顺序为年降水量(r = 0.793)>经度(r = 0.673)>年日照时长(r = 0.666)>海拔(r = 0.660)>年平均气温(r = 0.327)>纬度(r = 0.321)。其中,经度与夏枯草多糖含量呈极显著负相关(r = −0.427,P<0.01),与黄酮含量呈极显著正相关(r = 0.246,P<0.01);年日照时长与夏枯草黄酮含量呈极显著负相关(r = −0.557,P<0.01),与多糖含量相关性不显著;年降水量和年平均气温与夏枯草黄酮含量呈现极显著正相关(r =0.674、0.239,P<0.01),与多糖含量相关性不显著;纬度与夏枯草多糖含量呈现极显著正相关(r = 0.247,P<0.01),与黄酮含量相关性不显著;海拔与夏枯草多糖含量和黄酮含量均呈现极显著负相关(r = −0.295、−0.365,P<0.01)。

|

|

表 3 夏枯草多糖和黄酮含量与环境因子的相关性1) Table 3 Correlation of the contents of Prunella vulgaris polysaccharide and flavonoid with environmental factors |

依据多糖和黄酮含量测定结果,运用模糊数学隶属函数法对各地理种源夏枯草品质进行综合评价。多糖和黄酮均赋予一样的权重,根据隶属函数计算公式确定各指标的隶属函数值,然后依据平均隶属函数值大小对各地理种源进行排序,进而综合评价各地理种源夏枯草品质优劣。各种源综合评价从优到劣的排序为广西桂林、江苏宜兴、湖南衡阳、江西分宜、安徽黄山、湖北宜昌、福建三明、浙江丽水、福建宁化和广东清远(表4)。广西桂林种源的综合评价排名最高(平均隶属函数值为0.850 6),其黄酮含量为所有种源中最优,多糖含量亦在平均值(101.69 mg·g−1)以上;广东清远种源综合评价结果最差(平均隶属函数值为0.283 3),其黄酮含量为所有种源中最低,多糖含量亦在平均值(101.69 mg·g−1)以下。

|

|

表 4 不同种源夏枯草品质的隶属函数评价 Table 4 Evaluation of membership functions of Prunella vulgaris from different provenances |

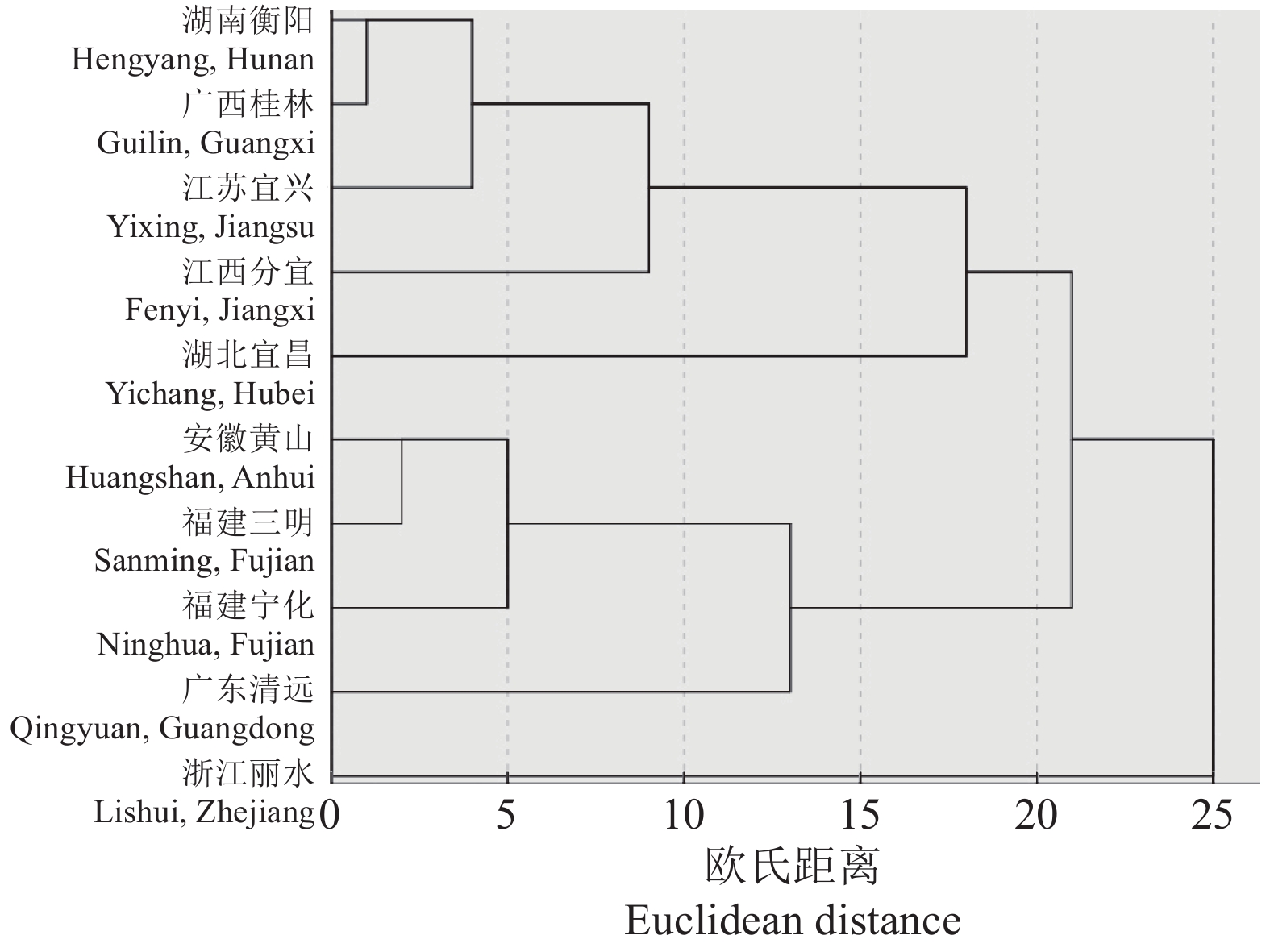

对10个夏枯草地理种源进行聚类分析(图1),基于多糖和黄酮含量将10个种源划分为3大类:第1大类仅包括浙江丽水种源,其多糖含量最低;第2大类包括安徽黄山、福建三明、福建宁化和广东清远种源,其多糖含量和黄酮含量较接近平均值;第3大类包括湖南衡阳、广西桂林、江苏宜兴、湖北宜昌和江西分宜种源,其多糖和黄酮含量较高。进一步分析发现,地理位置较为接近的聚为一类,说明环境因子对夏枯草多糖和黄酮的代谢积累有较大影响。同时,聚类的结果与综合评价结果基本一致,说明种源和产地对夏枯草品质的影响较为明显。

|

图 1 10个地理种源聚类结果 Fig. 1 Clustering results of ten geographical provenances |

夏枯草广泛分布在我国各地,集中分布于淮河流域及长江中下游地区[2]。通过对分布区域内10个夏枯草野生地理种源的主要药用成分含量进行对比研究,发现夏枯草多糖和黄酮含量在不同地理种源之间存在显著差异,这与刘光敏等[17]对不同产地夏枯草属、皮胜玲等[18]和郭巧英等[19]对不同产地夏枯草野生品种有效成分含量的研究结果相吻合。药用成分含量是药材品质的客观反映,本研究发现,夏枯草多糖含量最高的种源是湖北宜昌(质量分数为120.39 mg·g−1),比所有地理种源含量的平均值(101.69 mg·g−1)高18.39%;夏枯草黄酮含量最高的种源是广西桂林(质量分数为59.04 mg·g−1),比所有地理种源含量的平均值(48.37 mg·g−1)高22.06%。隶属函数评价中,综合品质最好的种源是广西桂林,其平均隶属函数值为0.850 6,综合品质排名2、3、4位的种源依次为江苏宜兴、湖南衡阳和江西分宜,其平均隶属函数值均在0.7以上,明显好于其他地理种源。因此,依据本文研究结果,在夏枯草产业化种植中,若是以夏枯草多糖含量为品质衡定指标,建议选用湖北宜昌种源;若是以夏枯草黄酮含量为品质衡定指标,建议选用广西桂林种源;若是兼顾考虑多糖和黄酮含量,建议选用研究结果中推荐的排名前4的地理种源。

3.2 不同地理种源夏枯草药用成分含量与环境因子的相关性10个研究种源均分布在我国热带和亚热带地区,气候湿润,光照充足,经度范围在E110°35′28″~E119°48′37″,纬度范围在N25°10′10″~N31°20′48″,海拔范围为18~759 m,这些环境因子的差异是导致夏枯草多糖和黄酮含量差异的外在原因。本研究发现,经度、纬度和海拔对夏枯草多糖含量有极显著影响,经度、海拔、年平均气温、年日照时长和年降水量对夏枯草黄酮含量有极显著影响。经度和海拔与夏枯草多糖含量呈极显著负相关,与黄酮含量分别呈极显著正相关和极显著负相关。随着经度的增加,夏枯草中多糖含量降低,黄酮含量急剧增加;随着海拔的不断升高,夏枯草中多糖和黄酮含量均下降;随着纬度的增加,夏枯草多糖含量不断增加,黄酮含量变化不明显;随着年平均气温和年降水量不断增加,夏枯草黄酮含量显著增加,多糖含量变化不明显;随着年日照时长增加,夏枯草黄酮含量显著降低,多糖含量变化不明显。

通过聚类分析,10个地理种源可分为3大类:第1大类为浙江丽水种源,第2大类为安徽黄山、福建三明、福建宁化和广东清远种源,第3大类包括湖南衡阳、广西桂林、江苏宜兴、湖北宜昌和江西分宜种源。聚类结果基本依据地理距离的远近,说明环境因子对夏枯草黄酮和多糖的次生代谢合成影响较大。

3.3 夏枯草地理种源选择及利用本研究发现,夏枯草多糖和黄酮含量呈现显著的负相关关系(r=−0.212,P<0.01)。在初生代谢比较旺盛的条件下,多糖大量积累,皂苷、黄酮类、生物碱等次生代谢合成受到抑制的现象在多花黄精、黄芪和金线莲等多种中药材中也有出现[20-24]。经纬度和海拔是影响夏枯草多糖含量的主要环境因子,经度、海拔、年平均气温、年日照时长和年降水量是影响夏枯草黄酮含量的主要环境因子,这些环境因子在影响多糖和黄酮合成方面的趋势表现不一。因此,在选择夏枯草产业开发区域时,应综合考虑各环境因子对次生代谢的影响,才能确保生产高品质药材。就高品质药材种源选择而言,本文在综合考虑2个主要药用成分含量的基础上,使用隶属函数综合评价法,对10个地理种源的综合品质进行排名,筛选出品质最优的地理种源为广西桂林种源,本研究结果可为夏枯草引种栽培和遗传改良提供选择依据和参考。

| [1] |

国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 292.

(  0) 0) |

| [2] |

中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志: 第65卷[M]. 北京: 科学出版社, 1977: 387.

(  0) 0) |

| [3] |

BAI Y B, XIA B H, XIE W J, et al. Phytochemistry and pharmacological activities of the genus Prunella

[J]. Food Chemistry, 2016, 204: 483-496. DOI:10.1016/j.foodchem.2016.02.047 (  0) 0) |

| [4] |

夏伯候, 熊苏慧, 唐洁, 等. 基于多元统计分析的夏枯草多重药效物质与抗氧化活性分析[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(23): 4645-4651. (  0) 0) |

| [5] |

刘萍, 袁保刚, 尹丹丹, 等. 夏枯草不同器官主要药用成分积累规律[J]. 西北农业学报, 2010, 19(10): 137-140. DOI:10.3969/j.issn.1004-1389.2010.10.028 (  0) 0) |

| [6] |

CHEN Y H, GUO Q S, ZHU Z B, et al. Changes in bioactive components related to the harvest time from the spicas of Prunella vulgaris

[J]. Pharmaceutical Biology, 2012, 50(9): 1118-1122. DOI:10.3109/13880209.2012.658477 (  0) 0) |

| [7] |

RU M, WANG K R, BAI Z Q, et al. A tyrosine aminotransferase involved in rosmarinic acid biosynthesis in Prunella vulgaris L[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 4892. doi: 10.1038/S41598-017-05290-4.

(  0) 0) |

| [8] |

雷思敏. 夏枯草果实的成分分析及其抗炎抗氧化活性研究[D]. 长沙: 湖南中医药大学, 2019.

(  0) 0) |

| [9] |

卢玉鹏, 许纪元, 张晓曦, 等. 林下药用植物淋出物对红桦和杜仲枯落物分解及土壤酶活性的影响[J]. 植物生态学报, 2017, 41(6): 639-649. DOI:10.17521/cjpe.2016.0350 (  0) 0) |

| [10] |

姚洋, 李定祥, 张杰. 夏枯草药理作用与临床应用研究进展[J]. 中国中医药现代远程教育, 2018, 16(5): 157-160. DOI:10.3969/j.issn.1672-2779.2018.05.070 (  0) 0) |

| [11] |

孙宬. 夏枯草的药理作用和研究进展[J]. 中医临床研究, 2017, 9(26): 146-148. DOI:10.3969/j.issn.1674-7860.2017.26.072 (  0) 0) |

| [12] |

刘宵宵, 简美玲, 毛润乾. 夏枯草药材栽培技术研究进展[J]. 东北农业大学学报, 2012, 43(3): 134-138. DOI:10.3969/j.issn.1672-3805.2012.03.042 (  0) 0) |

| [13] |

罗目和, 周日宝, 童巧珍, 等. 规范化栽培夏枯草果穗的最佳采收期研究[J]. 湖南中医学院学报, 2005, 25(1): 12-14. DOI:10.3969/j.issn.1674-070X.2005.01.005 (  0) 0) |

| [14] |

杨伟, 刘丽, 郭巧生, 等. 不同居群夏枯草产量构成因子与形态特征关系分析[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(21): 3666-3671. (  0) 0) |

| [15] |

席与斌, 吴允孚, 陈刚. 夏枯草多糖的分离及抗氧化活性研究[J]. 广东药学院学报, 2010, 26(6): 594-598. DOI:10.3969/j.issn.1006-8783.2010.06.012 (  0) 0) |

| [16] |

邓斌, 蒋刚彪, 黄红英, 等. 分光光度法测定夏枯草中黄酮的含量[J]. 时珍国医国药, 2008(7): 1608-1609. DOI:10.3969/j.issn.1008-0805.2008.07.028 (  0) 0) |

| [17] |

刘光敏, 贾晓斌, 陈彦, 等. HPLC法比较不同产地夏枯草属药材中成分组成的差异性[J]. 中草药, 2010, 41(8): 1384-1386. (  0) 0) |

| [18] |

皮胜玲, 闫庆梓, 张凯强, 等. 不同产地夏枯草野生品与栽培品质量比较研究[J]. 中药材, 2017, 40(3): 557-561. (  0) 0) |

| [19] |

郭巧英, 梁宗锁, 赵宏光, 等. 夏枯草农艺性状与其有效成分相关性研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2020, 48(7): 131-140. (  0) 0) |

| [20] |

林蔚, 王晶晶, 何官榕, 等. 金线莲不同栽培模式及不同组织的多糖含量[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2020, 49(1): 40-44. (  0) 0) |

| [21] |

周新华, 肖智勇, 曾平生, 等. 林下生境及生长年限对多花黄精生长和药用活性成分含量的影响[J]. 西南林业大学学报(自然科学), 2019, 39(4): 155-160. (  0) 0) |

| [22] |

刘洋, 杜婧, 沈颜红. 10种药用黄芪属植物化学成分及药理作用的研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(18): 222-234. (  0) 0) |

| [23] |

叶钱, 蒋燕锋, 冯家骏, 等. 多花黄精有效成分与主要环境因子的相关性[J]. 浙江农林大学学报, 2017, 34(1): 192-196. DOI:10.11833/j.issn.2095-0756.2017.01.026 (  0) 0) |

| [24] |

施满容. 不同培养条件对金线莲多糖含量的影响[J]. 湖北农业科学, 2018, 57(4): 113-116. (  0) 0) |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42