2. 广西柳工机械股份有限公司, 广西 柳州 545007

2. Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd., Liuzhou 545007, China

土壤肥力与土壤保水能力是农业生产中高产的关键,也是农业工程领域研究的重点之一。土壤利用方式会对耕层土壤有机质含量、酸碱度以及土壤容重产生影响[1]。在连年翻耕的田间土壤管理模式下,土壤中的团聚体遭到破坏,导致土壤退化、保水能力下降[2]。传统灌溉施肥方式存在效率低下、人工成本大、水肥利用率低等问题,同时过度施肥会导致产生土壤生态环境恶化、土壤养分及pH失调等问题[3]。将水、肥融合制成肥液再通过水肥一体灌溉设备进行大面积灌溉不仅能提升灌溉效率,同时还具有高效、节水、省肥等优点,这也是实现农业现代化的重要手段之一。

生物炭是一种在缺氧、高温环境下制备的多功能材料,因其发达的孔隙结构与比表面积,使得其在土壤环境改良中成为优良选择[4-5]。刘书田等[6]的研究表明,有机质分解与转化主要依靠土壤中的微生物,通过秸秆还田不仅能促进土壤中微生物繁殖,同时还能提升土壤中有机碳含量。以甘蔗渣为例,有机质随甘蔗渣进入土壤中,能有效改善土壤理化性质,土壤对水分及养分的储存能力得到提升,最终影响土壤水分入渗规律[7]。田丹等[8]的研究表明,施用生物质会影响砂壤土的结构,从而使其水力学特征参数亦受到影响。随着生物质的增加,土壤密度减小、土壤孔隙度增加、土壤持水能力提升。生物质还能通过影响土壤水分入渗规律从而有效截留土壤养分[9]。不同生物质间结构与官能团存在差异,因此对土壤入渗特性的影响也有差异。前人的研究多针对单一生物质添加对土壤理化性质的改变,关于不同种类生物质添加对土壤理化性质改变的对比研究较少。本文选用生物炭、甘蔗渣与咖啡渣这3种生物质作为土壤添加材料,探究不同生物质种类和添加量对肥液灌溉土壤入渗特征和养分运移的影响。

1 材料与方法 1.1 供试土样本试验在昆明理工大学呈贡校区现代农业工程学院的土壤实验室进行,室内土柱试验的供试土样为红壤土,该土样取自昆明理工大学呈贡校区周边的试验田(24°50′49.95″N,102°51′37.54″E,海拔1778.9 m),取土深度为从表层至40 cm深的熟土。采用Mastersizer 2000型激光粒度分析仪(英国马尔文仪器有限公司)测定供试土壤颗粒组成,土壤粒径组成为直径(d) > 2 mm、0.02 mm < d≤2 mm、0.002 mm < d≤0.02 mm和0<d≤0.002 mm分别占21.57%、74.38%、3.90%和0.15%。按国际制土壤分类方法[10],供试土壤属于砂质壤土。土样取回后经过自然风干、碾碎、去除杂质、过2 mm筛后,制成室内试验所需土样,初始含水率(w)为3.66%。

1.2 试验材料试验添加物分别为生物炭(BC)、咖啡渣(CF)以及甘蔗渣(SC) 3种。生物炭为普通杂木生物炭(枣树、槐树、杨树等),w(碳)一般在75%~85%,容重为0.56 g·m−3,将生物炭碾碎后过1 mm筛备用;咖啡渣采自云南保山的小粒咖啡叶渣,将咖啡渣经自然晒干、去除梗等杂质后,用微型植物试样粉碎机处理成粉末状,最后过2 mm筛后备用;甘蔗渣取自常见的食用甘蔗,将甘蔗渣榨汁后剩余较细的残渣,自然晒干水分,去除较粗的杂质后,用粉碎机处理成粉末状备用。

供试入渗肥液的溶质肥料采用赛固特(武汉)生物科技有限公司生产的大量元素水溶肥,产品状态为粉剂,其中,N、P2O5和K2O的质量分数均为20%。试验时将其溶于去二氧化碳的蒸馏水中并充分搅拌均匀备用,入渗肥液的质量浓度设置为0.2 g·L−1。

1.3 试验设计及采样试验共设置生物质添加种类和添加量2个因素。3种生物质添加剂,分别为生物炭、咖啡渣和甘蔗渣;按照质量分数设置4个添加量水平,分别为低添加T1(0.5%)、中添加T2(1.0%)、次高添加T3(1.5%)和高添加T4(2.0%)。试验为完全组合设计,共13个处理,每个处理重复3次,以无添加处理为试验对照(CK)。试验处理如下:低、中、次高、高生物炭添加(BCT1、BCT2、BCT3、BCT4),低、中、次高、高咖啡渣添加(CFT1、CFT2、CFT3、CFT4),低、中、次高、高甘蔗渣添加(SCT1、SCT2、SCT3、SCT4),对照组(CK)。

装土前,为了消除土柱的柱体内侧壁面优势流的影响,在土柱内壁面均匀地涂抹凡士林。另外,在土柱底部用几层细纱布封口,以防在装土的过程中土样颗粒流失,且有利于管内的排气性与通气性。同时将已备好的土样与3种生物质分别按照设置的添加量均匀混合。装土采取分层均匀装入土柱,土柱总高度100 cm。装土容重设置为1.2 g·cm−3,每5 cm为1层,每层间进行打毛处理,避免在入渗过程中由于分界处出现分层现象而引起入渗的土层间产生结构和水动力学特征突变等不连续性现象。本试验采用一维定水头垂直积水入渗的方法测定其入渗性状,入渗压力水头设为7 cm。在试验开始时,先打开马氏瓶底部的排气阀将橡胶管以及瓶内的空气排干净,记下此时马氏瓶上的刻度读数,并迅速与土柱的进水口密封连接,用秒表计时,根据由密到疏的原则,记录入渗时间分别为1、2、5、10、20、30、60、90、120、150、180和210 min时湿润锋的运移距离和马氏瓶的水位读数,试验结束后,计算湿润锋运移距离和累积入渗量。

入渗结束后,停止马氏瓶供水,立即用土钻对土柱的湿润体进行分层取样,取样点间隔距离为5 cm,将取出的土样装入铝盒,以便后期测定试验数据。土壤理化性质分析参照《土壤农化分析》[11]。土壤中硝态氮含量采用浸提比色法测定,速效磷含量采用硫酸钼锑比色法测定,速效钾含量采用乙酸铵浸提原子吸收分光光度计法测定。

1.4 数据处理| $ I(t) = K{t^n} ,$ | (1) |

式中,

Philip入渗模型为理论公式,其计算公式为:

| $ I(t) = A{t^{0.5}} + Bt ,$ | (2) |

式中,

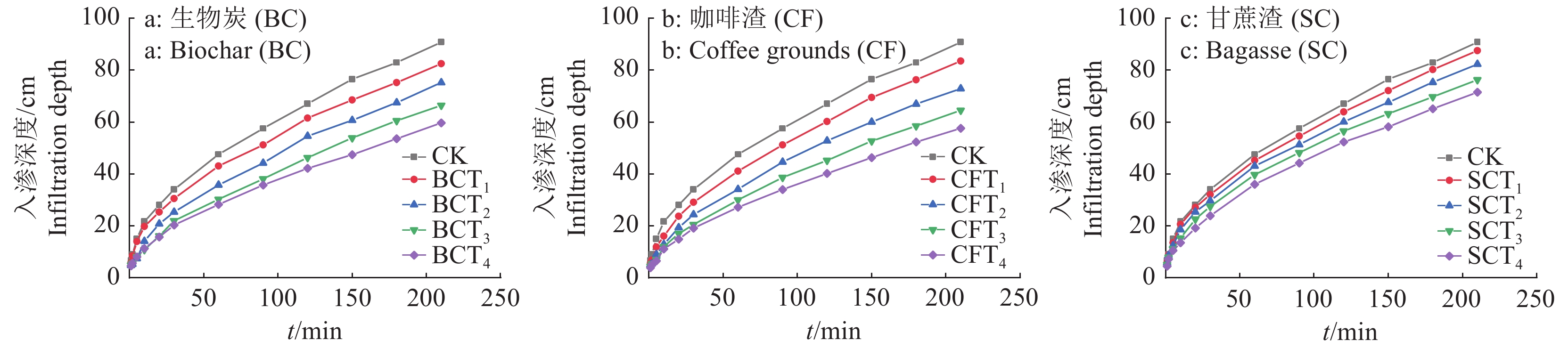

利用湿润锋运移的距离表征水分在土壤基质吸力与重力双重作用下的运动特征。图1的结果表明,随着灌溉肥液时间延长,累积入渗量增加速度减慢,入渗速率降低,从而影响入渗锋的运移。不同施入量下湿润锋运移距离随入渗时间的变化趋势基本相似:湿润锋运移距离随入渗时间增加逐渐增大,但趋势变缓。与CK组相比,BC处理组中BCT1、BCT2、BCT3和BCT4的湿润锋运移距离分别降低了9.14%、17.18%、26.87%和34.00%;CF处理组中CFT1、CFT2、CFT3和CFT4的湿润锋运移距离分别降低了8.04%、19.74%、29.00%和37.00%;SC处理组中SCT1、SCT2、SCT3和SCT4的湿润锋运移距离分别降低了12.56%、18.50%、28.41%和38.33%。不同生物质添加土壤对湿润锋运移距离抑制效果表现为:SC >CF>BC。

|

图 1 不同处理组内水肥入渗深度随入渗时间变化关系 Fig. 1 Changing of the infiltration depth of water and fertilizer with infiltration time in different treatment T1、T2、T3和T4分别为生物质添加量(w) 0.5%、1.0%、1.5%和2.0% T1,T2,T3 and T4 represent biomass additions of 0.5%,1.0%,1.5% and 2.0% respectively |

|

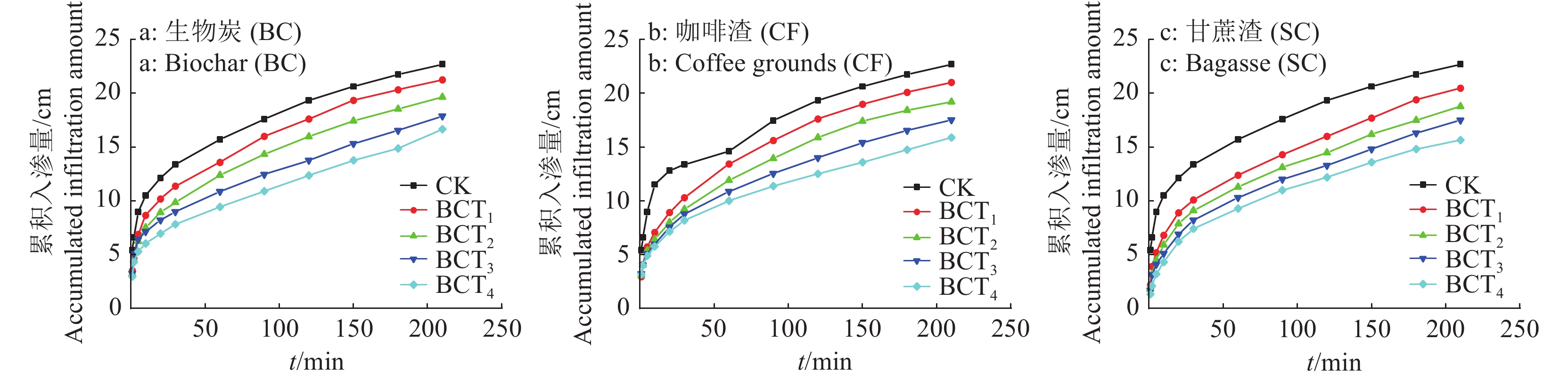

图 2 不同处理组内水肥累积入渗量随入渗时间变化关系 Fig. 2 Changing of the cumulative infiltration of water and fertilizer with infiltration time in different treatment T1、T2、T3和T4分别为生物质添加量(w) 0.5%、1.0%、1.5%和2.0% T1,T2,T3 and T4 represent biomass additions of 0.5%,1.0%,1.5% and 2.0% respectively |

利用模型对不同生物质处理土壤累计入渗数据进行拟合。其拟合结果(表1)显示:Kostiakov一维入渗模型决定系数(R2)在0.974~0.998之间,说明该入渗模型可以很好地表征不同预处理土壤的累积入渗过程;Philip入渗模型R2在0.910~0.997之间。Kostiakov一维入渗模型在本试验中表征累积入渗量与入渗时间之间关系的效果优于Philip入渗模型。

|

|

表 1 不同入渗模型拟合关系 Table 1 Fitting relationships of different infiltration models |

|

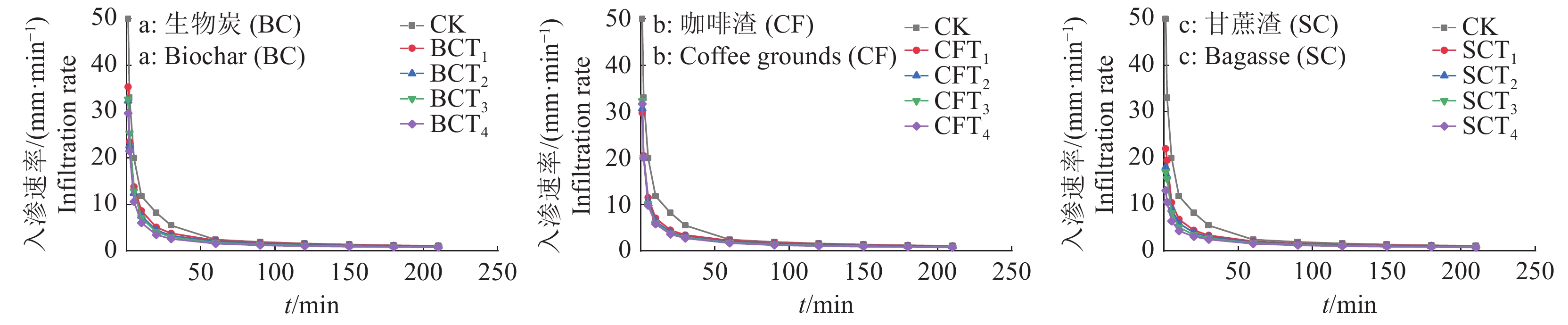

图 3 不同处理组内水肥入渗速率随入渗时间变化关系 Fig. 3 Changing of water and fertilizer infiltration rate with infiltration time in different treatment T1、T2、T3和T4分别为生物质添加量(w) 0.5%、1.0%、1.5%和2.0% T1,T2,T3 and T4 represent biomass additions of 0.5%,1.0%,1.5% and 2.0% respectively |

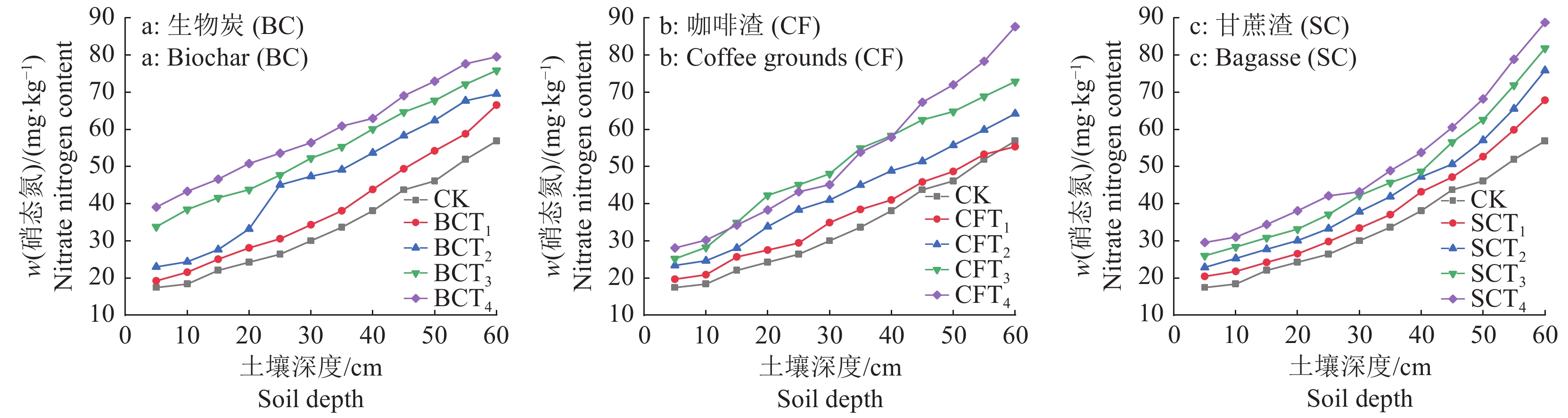

试验结果(图4)表明,不同预处理组土壤中硝态氮含量随土层深度变化规律相似,硝态氮含量均随土壤深度增加而增加。各处理组土壤硝态氮含量均高于CK组,与CK组相比,BC处理组中BCT1、BCT2、BCT3和BCT4处理土壤硝态氮含量分别提升了15.00%、37.32%、59.77%和74.32%,CF处理组中CFT1、CFT2、CFT3和CFT4处理土壤硝态氮含量分别提升了8.00%、25.79%、48.19%和56.00%,SC处理组中SCT1、SCT2、SCT3和SCT4处理土壤硝态氮含量分别提升了13.47%、26.04%、38.12%和51. 00%。生物质添加对土壤中硝态氮含量提升效果为:BC > CF > SC。

|

图 4 不同处理组内硝态氮累积随土壤深度变化关系 Fig. 4 Changing of nitrate nitrogen accumulation with soil depth in different treatment T1、T2、T3和T4分别为生物质添加量(w) 0.5%、1.0%、1.5%和2.0% T1,T2,T3 and T4 represent biomass additions of 0.5%,1.0%,1.5% and 2.0% respectively |

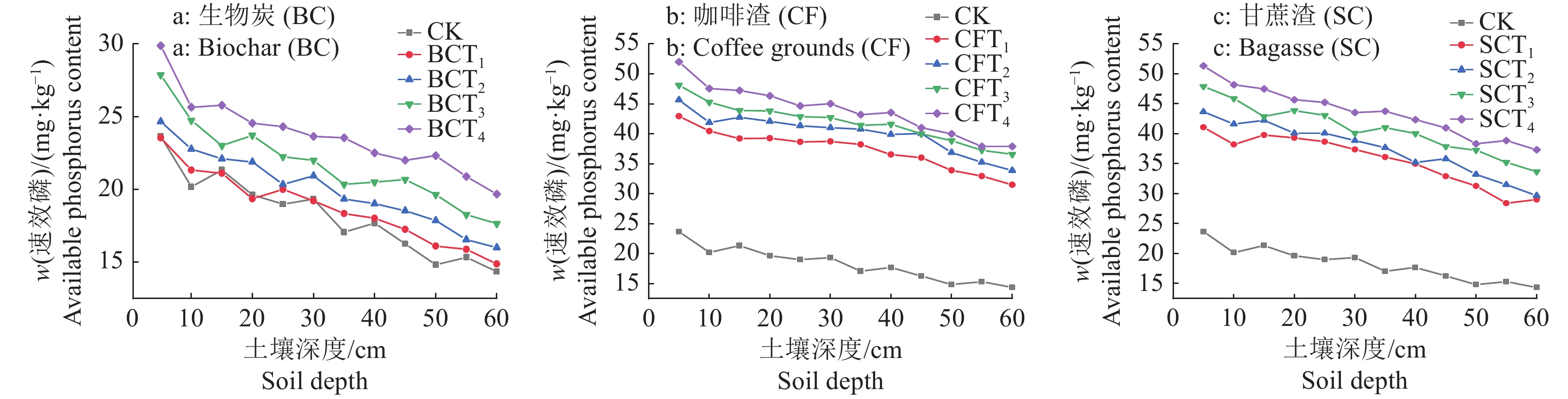

试验结果(图5)表明,各预处理土壤组中速效磷含量随土壤深度变化趋势相似,均表现为随土壤深度增加速效磷含量逐渐降低,变化过程较为平稳。与CK组相比,BC处理组中BCT1、BCT2、BCT3和BCT4处理土壤速效磷含量分别提升了2.93%、9.78%、1.90%和30.25%,CF处理组中CFT1、CFT2、CFT3和CFT4处理土壤速效磷含量分别提升了105.04%、120.20%、129.76%和140.70%,SC处理组中SCT1、SCT2、SCT3和SCT4处理土壤速效磷含量分别提升了95.34%、105.68%、123.54%和139.20%。生物质添加对土壤中速效磷含量提升效果为:CF > SC > BC。

|

图 5 不同处理组内速效磷累积随土壤深度变化关系 Fig. 5 Changing available phosphorus accumulation with soil depth in different treatment T1、T2、T3和T4分别为生物质添加量(w) 0.5%、1.0%、1.5%和2.0% T1,T2,T3 and T4 represent biomass additions of 0.5%,1.0%,1.5% and 2.0% respectively |

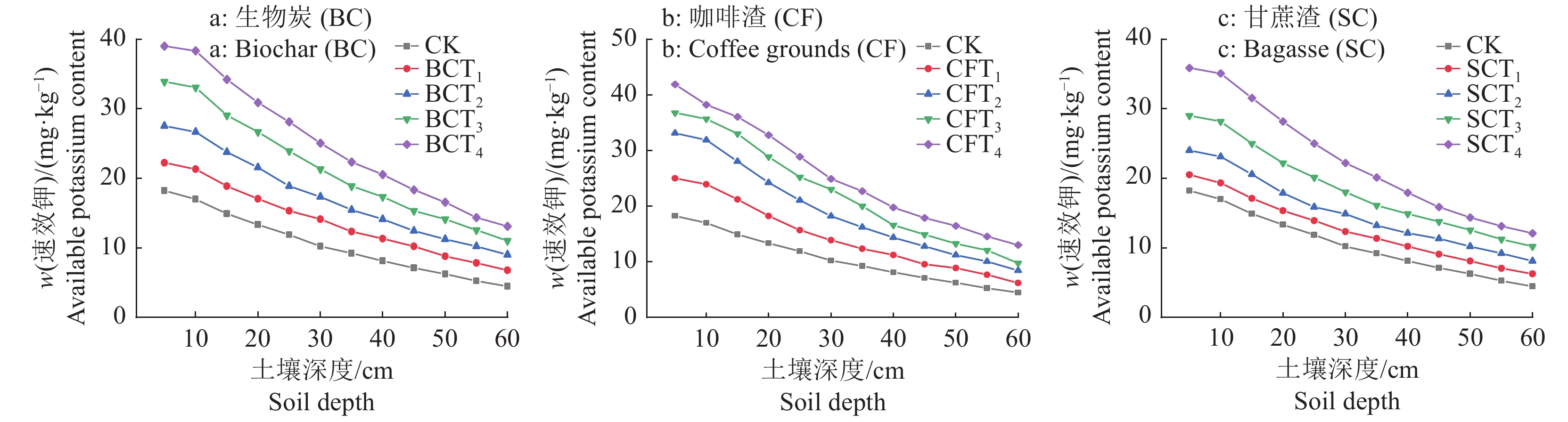

试验结果(图6)表明,BC、CF与SC处理组土壤中速效钾含量随土层深度变化均表现为随土层深度增加,土壤速效钾含量降低。与CK组相比,BC处理组中BCT1、BCT2、BCT3和BCT4处理土壤速效钾含量分别提升了24.76%、56.55%、93.49%和126.85%,CF处理组中CFT1、CFT2、CFT3和CFT4处理的土壤速效钾含量分别提升了38.00%、82.34%、113.76%和143.87%,SC处理组中SCT1、SCT2、SCT3和SCT4处理的土壤速效钾含量分别提升了19.60%、43.39%、75.76%和104.03%。各生物质添加对土壤中速效钾含量提升效果为:CF > BC > SC。

|

图 6 不同处理组内速效钾累积随土壤深度变化关系 Fig. 6 Changing of available potassium accumulation with soil depth in different treatment T1、T2、T3和T4分别为生物质添加量(w) 0.5%、1.0%、1.5%和2.0% T1,T2,T3 and T4 represent biomass additions of 0.5%,1.0%,1.5% and 2.0% respectively |

湿润锋是土壤水分在发生运移时湿润层与干燥层分界线,土壤水分在土壤基质吸力与重力共同作用下运移特性通常由湿润锋体现[17-18]。土壤自身理化性质是影响土壤入渗过程的主要因素,其中,土壤孔隙率降低会导致土壤入渗速率下降[19]。同时土壤质地、体积质量、土壤团聚体也对土壤水分入渗影响明显[20-21]。试验结果均表现为湿润锋曲线在入渗开始时变化明显,随着入渗时间延长逐渐趋于平稳,这与李帅霖等[22]的研究结果一致。3种不同生物质添加后均对湿润锋运移具有抑制作用,其中,甘蔗渣对土壤湿润锋抑制作用最明显。有研究表明,生物炭在进入土壤后改变了土壤原有结构,其自身与土壤中有机质重新结合并形成胶结物质,使得土壤中微聚体重新分配组合为大团聚体[23-24],从而抑制土壤水分入渗。本试验中咖啡渣与甘蔗渣在进入土壤后对土壤原有结构产生了与生物炭相似的影响,其中,甘蔗渣与土壤中微聚体重分配效果最佳。

Kostiakov一维入渗模型

由于硝态氮自身易溶于水,肥液进入土壤后其中的硝态氮易随肥液向下入渗。同时土壤胶体自身带有负电荷,而硝态氮也带有负电荷,所以在肥液入渗过程中不易被土壤团聚体吸附。入渗过程一般分为渗润阶段、渗漏阶段与渗透阶段[26],但由于渗润阶段与渗漏阶段无明显界限,因此在水文学中也将渗润阶段与渗漏阶段合并称为初渗阶段,将渗透阶段称为稳渗阶段,其中初渗阶段下渗强度强于稳渗阶段。在主要发生初渗阶段的上层土壤中硝态氮累积效应低于主要发生稳渗阶段的下层土壤,在试验结果中表现为硝态氮累积随着土层增加而增加。试验结果显示生物炭添加对土壤硝态氮含量提升效果高于咖啡渣与甘蔗渣,这与生物炭对土壤中NH4+与NO3−具有较强的吸附特性吻合[27]。

土壤中速效磷主要包括土壤溶液中的磷酸根离子、易溶的无机磷化物及吸附态磷,由于速效磷在土壤中吸附快、交换快,因此在水肥入渗过程中土壤与肥液很快完成对速效磷的吸附与交换过程,即在试验结果中表现为各处理组中速效磷含量随土壤深度变化平稳。Cruz等[28]的研究表明,咖啡渣自身具有一定肥力,在入渗过程中咖啡渣中易溶的无机磷化物快速与土壤发生交换并留存在土壤中,从而提升了土壤中速效磷含量。与咖啡渣、甘蔗渣相比,生物炭经过高温、高压制备,其结构更加稳定且生物质自身的无机磷化物较少。咖啡渣添加与甘蔗渣添加对土壤中速效磷含量提升较生物炭添加更加明显,这种差异可能主要源于生物质材料本身。

土壤中速效钾主要为交换性钾与水溶性钾[29],其中交换性钾主要存在于土壤外表面,这部分速效钾含量较为稳定;水溶性钾则主要存在于土壤溶液,这部分速效钾含量则会随着土壤溶液中水溶性钾含量波动,或者随着土壤肥液在土壤中留存时间波动。试验结果表明3种生物质对土壤累积入渗量抑制效果为:SC>CF>BC,这与3种生物质添加对土壤中速效钾含量提升并不吻合,因此推测土壤中速效钾含量应主要受交换性钾影响,这与王亚琼等[30]的研究结果吻合。

4 结论1)与CK组相比,添加生物炭、咖啡渣与甘蔗渣对湿润锋运移距离均有明显限制效果。不同生物质添加土壤对湿润锋运移距离抑制效果表现为:SC >CF>BC。添加生物炭、咖啡渣与甘蔗渣均能减少土壤累积入渗量。不同生物质处理下对土壤累积入渗量抑制效果为:SC >CF> BC。

2)实测累积入渗量与入渗时间之间的变化规律满足Kostiakov一维入渗模型。其拟合结果显示:

3)与CK组相比,添加生物炭、咖啡渣与甘蔗渣对土壤肥力均有明显提升。不同生物质添加对土壤中硝态氮提升效果为:BC > CF > SC;不同生物质添加对土壤中速效磷提升效果为:CF > SC > BC;不同生物质添加对土壤中速效钾提升效果为:CF > BC > SC。

| [1] |

李冬初, 黄晶, 马常宝, 等. 中国农耕区土壤有机质含量及其与酸碱度和容重关系[J]. 水土保持学报, 2020, 34(6): 252-258. (  0) 0) |

| [2] |

刘振杰, 李鹏飞, 黄世威, 等. 小麦秸秆生物质炭施用对不同耕作措施土壤碳含量变化的影响[J]. 环境科学, 2021, 42(6): 3000-3009. (  0) 0) |

| [3] |

王艳群, 彭正萍, 薛世川, 等. 过量施肥对设施农田土壤生态环境的影响[J]. 农业环境科学学报, 2005, 24(S1): 81-84. (  0) 0) |

| [4] |

ZHU X, CHEN B, ZHU L, et al. Effects and mechanisms of biochar-microbe interactions in soil improvement and pollution remediation: A review[J]. Environmental Pollution, 2017, 227: 98-115. DOI:10.1016/j.envpol.2017.04.032 (  0) 0) |

| [5] |

LEHMANN J, GAUNT J, RONDON M. Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems: A review[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, 11(2): 395-419. (  0) 0) |

| [6] |

刘书田, 窦森, 郑伟, 等. 基于配方施肥数据集的有机碳含量与温度和降水量相关性研究[J]. 农业环境科学学报, 2016, 35(7): 1413-1420. (  0) 0) |

| [7] |

魏阳, 彭勃, 汪元南, 等. 利用复合菌系处理甘蔗渣及城市污泥堆肥效果[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(7): 316-320. (  0) 0) |

| [8] |

田丹, 屈忠义, 李波, 等. 生物炭对砂土水力特征参数及持水特性影响试验研究[J]. 灌溉排水学报, 2013, 32(3): 135-137. (  0) 0) |

| [9] |

廉辰, 于嘉佳, 高婷, 等. 3种壳类生物质炭对南方红壤理化性质的动态影响[J]. 华南农业大学学报, 2022, 43(1): 20-27. (  0) 0) |

| [10] |

周建民, 沈仁芳. 土壤学大辞典[M]. 北京: 科学出版社, 2013.

(  0) 0) |

| [11] |

鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 1981.

(  0) 0) |

| [12] |

范严伟, 赵文举, 冀宏. 膜孔灌溉单孔入渗Kostiakov模型建立与验证[J]. 兰州理工大学学报, 2012, 38(3): 61-66. (  0) 0) |

| [13] |

PHILIP J R. The theory of infiltration: 1: The infiltration equation and its solution[J]. Soil Science, 1957, 83(5): 345-358. DOI:10.1097/00010694-195705000-00002 (  0) 0) |

| [14] |

刘春成, 李毅, 任鑫, 等. 四种入渗模型对斥水土壤入渗规律的适用性[J]. 农业工程学报, 2011, 27(5): 62-67. (  0) 0) |

| [15] |

SONE J S, OLIVEIRA P T S, EUCLIDES V P B, et al. Effects of nitrogen fertilisation and stocking rates on soil erosion and water infiltration in a Brazilian Cerrado farm[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2020, 304: 107159. (  0) 0) |

| [16] |

XIAO Y, HUANG Z, YANG F, et al. Dynamics of soil moisture and salt content after infiltration of saline ice meltwater in saline-sodic soil columns[J]. Pedosphere, 2017, 27(6): 1116-1124. DOI:10.1016/S1002-0160(17)60465-X (  0) 0) |

| [17] |

ALAOUL A. Modelling susceptibility of grassland soil to macropore flow[J]. Journal of Hydrology, 2015, 525: 536-546. DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.04.016 (  0) 0) |

| [18] |

包维斌, 白一茹, 赵云鹏, 等. 生物炭添加对宁夏中部旱区土壤水分入渗及持水性的影响[J]. 土壤通报, 2018, 49(6): 1326-1332. (  0) 0) |

| [19] |

HUSSAIN R, KUMAR GHOSH K, RAVI K. Impact of biochar produced from hardwood of mesquite on the hydraulic and physical properties of compacted soils for potential application in engineered structures[J]. Geoderma, 2021, 385: 114836. DOI:10.1016/j.geoderma.2020.114836 (  0) 0) |

| [20] |

LIM T J, SPOKAS K A, FEYEREISEN G, et al. Predicting the impact of biochar additions on soil hydraulic properties[J]. Chemosphere, 2016, 142: 136-144. DOI:10.1016/j.chemosphere.2015.06.069 (  0) 0) |

| [21] |

JEFFERY S, MEINDERS M B J, STOOF C R, et al. Biochar application does not improve the soil hydrological function of a sandy soil[J]. Geoderma, 2015, 251-252: 47-54. DOI:10.1016/j.geoderma.2015.03.022 (  0) 0) |

| [22] |

李帅霖, 王霞, 王朔, 等. 生物炭施用方式及用量对土壤水分入渗与蒸发的影响[J]. 农业工程学报, 2016, 32(14): 135-144. (  0) 0) |

| [23] |

LIANG B Q, LEHMANN J, SOHI S P, et al. Black carbon affects the cycling of non-black carbon in soil[J]. Organic Geochemistry, 2010, 41(2): 206-213. DOI:10.1016/j.orggeochem.2009.09.007 (  0) 0) |

| [24] |

PUGET P, CHENU C, BALESDENT J. Dynamics of soil organic matter associated with particle size fractions of water-stable aggregates[J]. European Journal of Soil Science, 2000, 51(4): 595-605. DOI:10.1111/j.1365-2389.2000.00353.x (  0) 0) |

| [25] |

管瑶, 雷廷武, 刘芳芳, 等. 土壤点源入渗自动测量系统监测滴头下土壤湿润过程[J]. 农业工程学报, 2016, 32(14): 1-7. (  0) 0) |

| [26] |

刘目兴, 聂艳, 于婧. 不同初始含水率下粘质土壤的入渗过程[J]. 生态学报, 2012, 32(3): 871-878. (  0) 0) |

| [27] |

LEHMANN J. Bio-energy in the black[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2007, 5(7): 381-387. DOI:10.1890/1540-9295(2007)5[381:BITB]2.0.CO;2 (  0) 0) |

| [28] |

CRUZ R, MENDES E, TORRINHA Á, et al. Revalorization of spent coffee residues by a direct agronomic approach[J]. Food Research International, 2015, 73: 190-196. DOI:10.1016/j.foodres.2014.11.018 (  0) 0) |

| [29] |

黄绍文, 金继运. 土壤钾形态及其植物有效性研究进展[J]. 土壤肥料, 1995(5): 23-29. (  0) 0) |

| [30] |

王亚琼, 牛文全, 段晓辉, 等. 生物炭对关中塿土不同形态钾素含量的影响[J]. 东北农业科学, 2021, 46(2): 43-46. (  0) 0) |

2023, Vol. 44

2023, Vol. 44